一、粉丝数量≠收益保障:现实案例的启示

二、影响单价的核心因素:互动质量与内容价值

- 互动系数:撬动收益的杠杆

新规则下,单纯的阅读量已经不够看了。平台更关注用户的深度参与—— 比如用户是否在评论区展开讨论,是否收藏文章以备后用,甚至是否点击作者主页查看更多内容。这些行为会直接提升互动系数,让同样的阅读量产生更高收益。

- 内容质量:单价的底层逻辑

原创内容的单价通常是普通内容的 3-5 倍,而垂直领域的专业内容(如医疗、法律)又比泛领域内容高得多。某认证作者在 “35 岁职场转型” 领域的文章,单价从泛领域的 4.2 元飙升至 18 元,靠的就是内容的不可替代性。

- 阅读时长:被忽视的隐形指标

文章体裁不同,单价计算方式也不同。微头条的 “阅读量” 直接影响单价,而文章的 “阅读时长” 才是关键。一篇 1500 字的深度分析,如果平均阅读时长达到 2 分 30 秒,单价可能比 500 字的短文高出 30% 以上。

三、粉丝数量的间接价值:流量池与商业变现

- 基础流量池的大小

粉丝量越大,初始推荐量通常越高。一个 3 万粉丝的账号,单篇文章可能获得 5000-1 万次展现;而 10 万粉丝的账号,即使内容质量一般,也能轻松突破 2 万次展现。这种差异在爆款内容中尤为明显 —— 某 1.5 亿展现量的文章,粉丝阅读贡献了近 10% 的流量。

- 商业变现的可能性

当粉丝量达到 1 万时,创作者可以开通 “巨量星图” 接广告,一条图文直发的报价通常在 300 元以上。而 50 万粉丝的账号,单次广告收入可能超过 5000 元。这种变现能力,是单纯靠流量分成无法比拟的。

四、提升单价的实操策略:从 “涨粉” 到 “养粉”

- 打造高粘性粉丝群体

通过深度互动(如定期问答、粉丝群运营)筛选出 “铁粉”。这些用户不仅会主动阅读你的内容,还会通过转发、评论提升互动系数。某 3 万粉丝的账号,通过引导粉丝访问主页,使单篇文章的粉丝阅读占比从 15% 提升到 30%,收益相应增加了 40%。

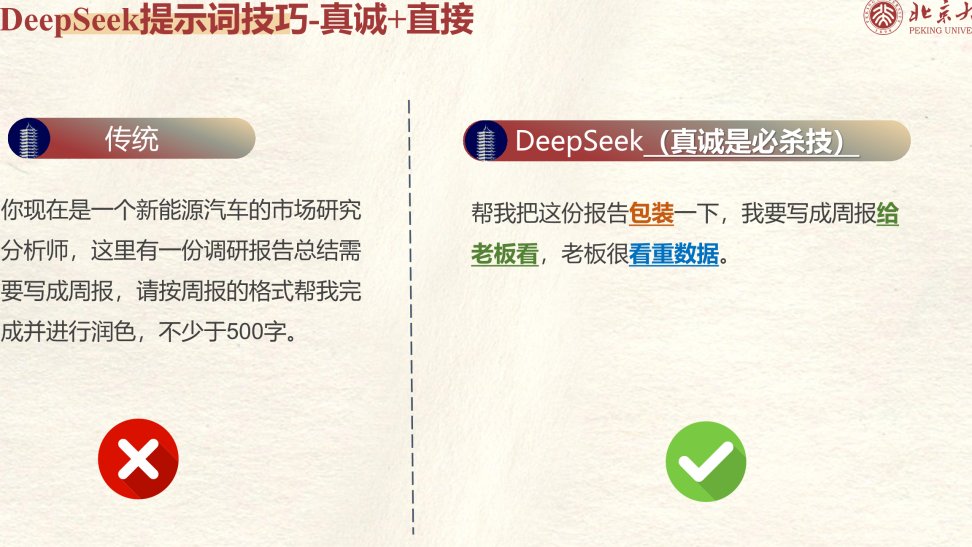

- 优化内容结构与选题

- 字数控制:文章保持 1500-4500 字,既能保证信息密度,又能提升阅读时长。

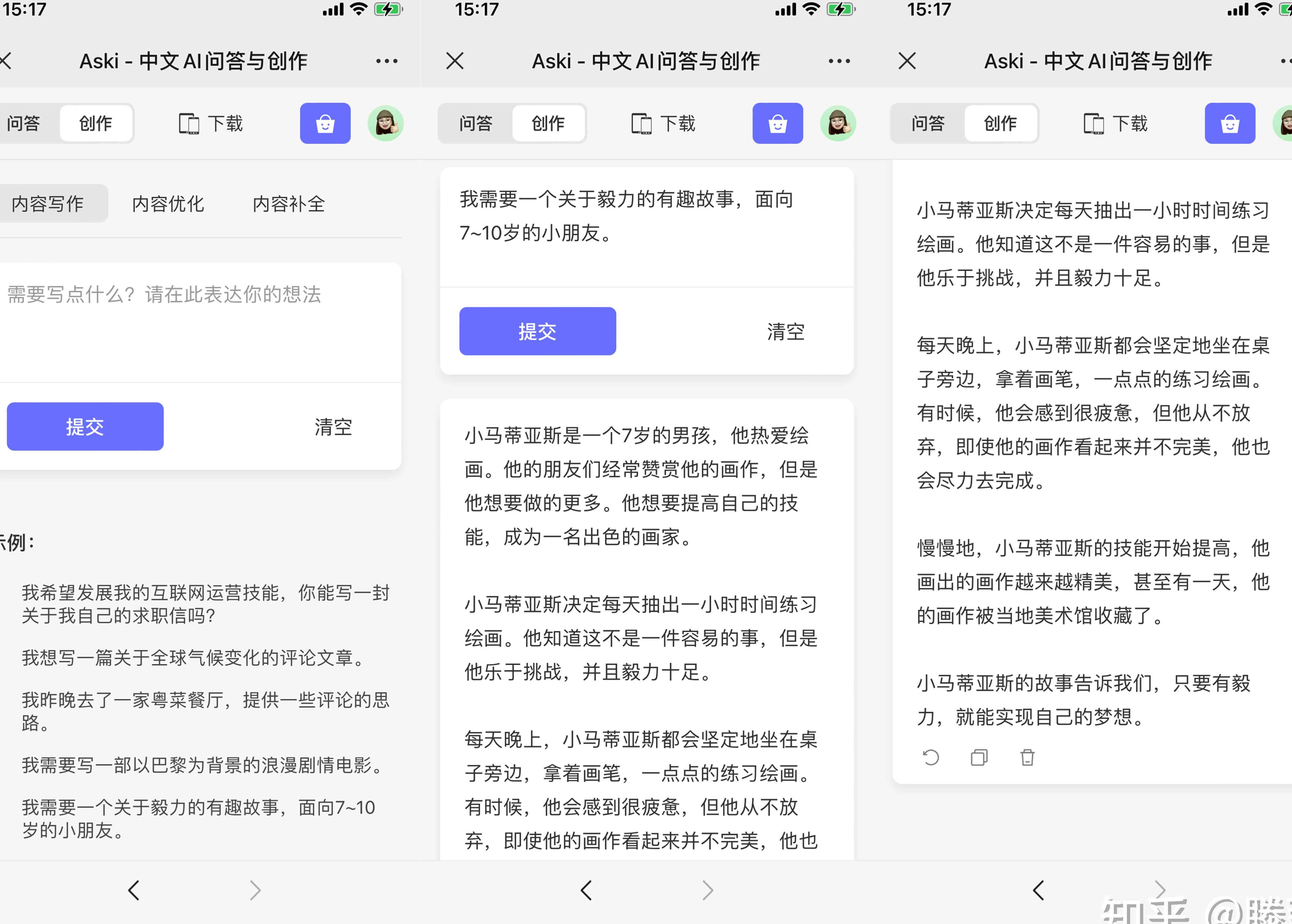

- 热点结合深度:在蹭热点的同时,加入独特观点。比如某篇关于 “AI 写作” 的文章,通过对比 5 种工具的实际效果,互动率比普通热点文高出 2 倍。

- 首发权益:重大新闻或原创观点优先在头条发布,可获得 3 倍首发补贴。

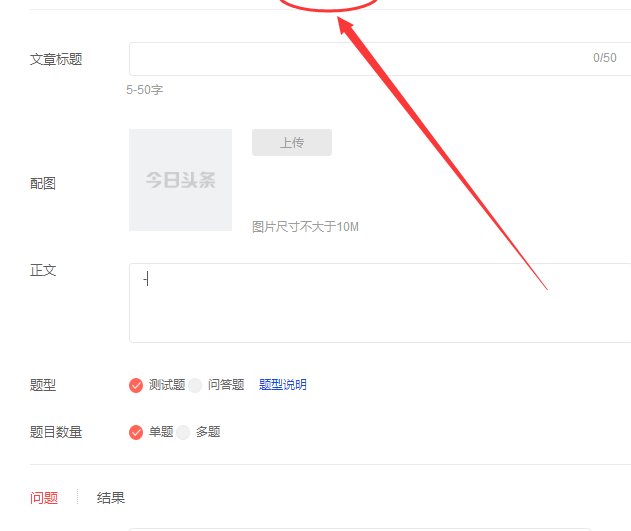

- 数据驱动的持续优化

定期查看 “创作中心” 的收益分析,重点关注以下指标:

- 互动率:评论、收藏、转发的总和与阅读量的比值,理想值应超过 10%。

- 涨粉系数:近 7 天新增粉丝数与总阅读量的比值,高于 0.5% 说明内容有较强吸粉能力。

- 尾流效应:发布一周后的文章仍能带来的收益占比,高尾流内容(如干货教程)通常能持续贡献 30% 以上的收益。

五、常见误区与避坑指南

- 误区一:粉丝多 = 单价高

某 10 万粉丝的账号,因内容同质化严重,单价长期徘徊在 2-3 元;而一个 5000 粉丝的垂直领域账号,凭借专业内容,单价稳定在 15 元以上。

- 误区二:互动率越高越好

平台会自动过滤机刷评论和灌水内容。某账号通过 “转发抽奖” 获得 5000 条评论,但因互动质量低,单价反而下降了 15%。

- 误区三:微头条比文章划算

微头条的单价通常只有文章的 1/5-1/3。某创作者将发文重心从微头条转向文章后,月收益从 800 元提升至 2500 元。

总结:粉丝是杠杆,内容是支点

- 我的内容是否能让读者产生 “收藏备用” 的冲动?

- 我是否在输出其他地方看不到的独特价值?

- 我的粉丝是 “点赞之交”,还是会主动帮我传播的 “盟友”?

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味