🛡️ 防关联技术的底层逻辑:从物理隔离到数字伪装

1. 设备指纹的进化与反制

- 虚拟硬件技术:通过云服务器模拟独立设备环境,每个公众号分配唯一的 CPU、硬盘和 IP,成本比物理隔离降低 70%。

- 环境混淆:在浏览器中安装指纹随机化插件,每次登录时自动修改 User-Agent、时区、字体列表等参数,使设备指纹呈现动态变化。

2. 行为模式的算法建模

- 错峰操作:为不同账号设置至少 2 小时的操作时间差,例如 A 号早 8 点上新,B 号晚 9 点推送。

- 行为随机化:使用自动化工具模拟真人操作,如在文章编辑时插入随机停顿、点击无关按钮等,使操作轨迹更自然。

🤖 AI 检测技术的进化:从规则匹配到深度推理

1. 多维度数据的交叉验证

- 内容差异化:主图修改幅度不低于 70%,标题使用关键词重组工具(如 “夏季连衣裙” 改为 “连衣裙夏季显瘦款”)。

- 运营主体分散:用不同法人注册账号,售后地址使用虚拟生成工具(如上海徐汇区 ×× 路 88 号 - 1 至 - 3)。

2. 跨平台数据的关联分析

- 资金流隔离:被封账号的支付宝与新账号零转账,新店统一使用企业支付宝分账系统,使资金流向呈树状分散。

- 跨平台行为伪装:在不同平台使用不同的账号名称、头像和内容风格,避免被 AI 识别为同一主体。

🚀 实战案例:从封店危机到 10 店矩阵

- 设备隔离:采用云服务器模拟独立设备,每个账号分配唯一的硬件 ID 和 IP。

- 内容重构:所有文章主图重新拍摄,标题使用 “关键词重组 + 场景化描述”(如 “通勤连衣裙” 改为 “办公室 OL 显瘦连衣裙”)。

- 行为随机化:使用自动化工具模拟真人操作,如在文章发布前随机浏览其他公众号内容,停留时间在 2-5 分钟之间。

❓ AI 真的能检测出所有伪装吗?

1. AI 的局限性

- 数据滞后性:AI 模型依赖历史数据训练,对新型伪装手段(如动态硬件指纹随机化)的识别存在延迟。

- 语义理解不足:即使内容相似度低,若多篇文章的核心观点、情感倾向高度一致,仍可能被识别。

2. 人类的反制空间

- 多账号协作:不同账号由不同团队运营,使用独立的设备、网络和内容库,从根本上切断关联线索。

- 动态伪装策略:定期更换设备指纹、操作时间和内容风格,使 AI 模型难以建立稳定的关联规则。

💡 2025 年防关联的终极策略

- 技术层:

- 采用 “虚拟硬件 + 动态 IP + 指纹随机化” 的三重防护体系,确保每个账号的设备环境独立且不可追踪。

- 使用 AI 生成工具批量生产差异化内容,如主图换背景色、标题重组关键词,同时保持核心信息一致。

- 运营层:

- 建立账号行为档案,为每个账号设置独特的操作时间、回复话术和内容发布频率。

- 定期进行 “健康体检”,使用第三方工具检测账号环境(如 IP 纯净度、设备指纹),生成风险报告并优化。

- 战略层:

- 分散运营主体,用亲友身份证注册多个账号,避免因单一主体违规导致全矩阵被封。

- 构建跨平台内容矩阵,将公众号与小程序、视频号、企业微信等生态内产品联动,降低对单一平台的依赖。

📌 总结

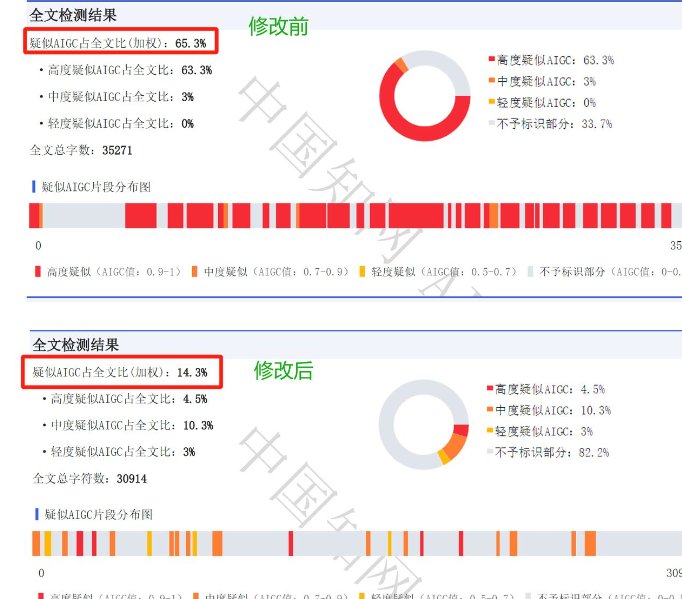

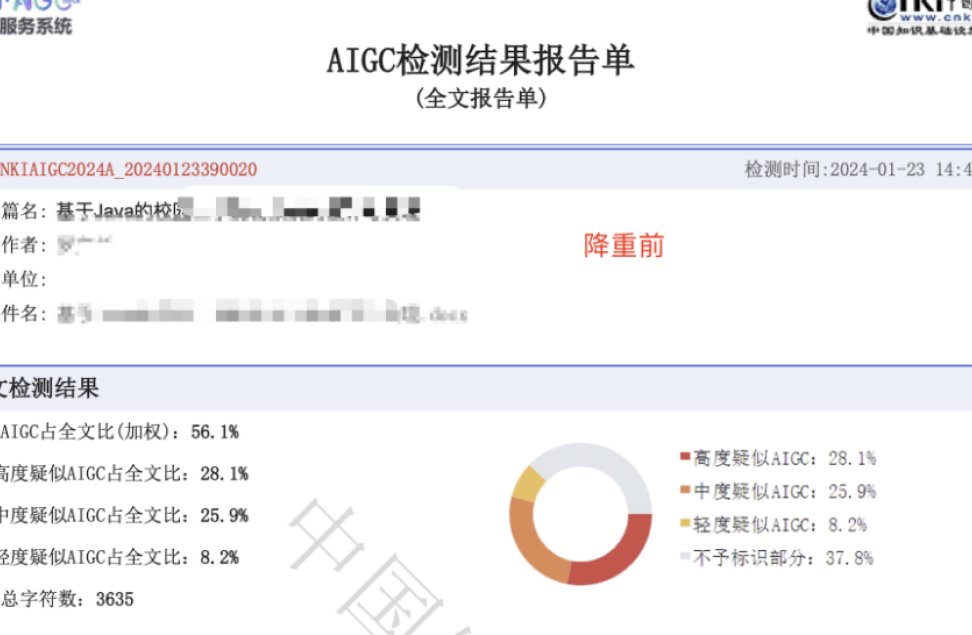

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味