🌟 第五 AI 过朱雀检测技巧:2025 最新文本优化方法全解析

🧩 深度拆解朱雀检测的核心逻辑

🛠️ 实战级优化策略:从词到段的全方位改造

🔄 词汇层面的 “去 AI 化” 手术

- 同义词替换的艺术:别盯着一个词用到底。比如 “显著提升” 可以换成 “肉眼可见地变好”“效果翻了好几倍”。遇到专业术语时,试着用 “说白了就是”“简单来说” 引出通俗解释。

- 制造词汇多样性:避免连续使用相同结构的短语。比如把 “提高效率、降低成本、优化体验” 改成 “效率蹭蹭涨,成本砍半,体验直接升级”。多加入一些地域性表达,比如 “咱这儿”“南方人都知道”,让文本更有烟火气。

- 引入情感化词汇:AI 生成的内容往往过于理性,缺乏情绪波动。试着加入 “太绝了”“亲测好用”“千万别踩坑” 这类表达,模拟真实用户的口吻。

📝 段落结构的 “反套路” 设计

- 打破工整的逻辑链条:AI 喜欢用 “第一、第二、第三” 来组织内容,咱可以换成 “先聊个有意思的”“再来说个关键的”“最后提醒个事儿”。每个段落控制在 3-5 句话,避免大段文字堆砌。

- 插入真实场景细节:比如写 “办公室神器” 时,别只说 “提高工作效率”,可以具体描述 “上周开会用它做会议记录,散会直接生成待办事项,老板都看呆了”。

- 制造语言的 “不完美”:故意留一些小瑕疵,比如 “这个功能吧,刚开始用有点懵,但摸透了之后 —— 真香!” 这种口语化的转折,反而更像真人写的。

🧠 高阶技巧:让 AI 生成内容 “人格化”

🎭 角色扮演法重塑写作风格

- 给内容设定一个 “人设”:比如扮演 “毒舌闺蜜”“职场老鸟”“技术宅”。以 “毒舌闺蜜” 为例,写护肤品评测可以这样:“这面霜?涂完脸跟糊了层浆糊似的,也就香味能打个及格分”。

- 模拟特定场景下的表达:比如写旅游攻略时,想象自己在跟朋友语音聊天:“听我的!千万别去那个网红餐厅,排队两小时,味道还不如楼下大排档”。

- 加入个人经历和观点:哪怕是 AI 生成的内容,也可以补充 “我试过之后发现”“我朋友用了说” 这类主观描述,增加真实感。

🧩 多模态内容的 “隐性植入”

- 用文字构建画面感:比如 “这个 APP 的界面,主色调是莫兰迪绿,按钮设计得像小水滴,点一下还会有涟漪特效”。

- 加入互动式引导:“不信?你自己打开看看,首页右上角那个‘+’号,点进去有惊喜!” 这种引导语能让读者产生代入感。

- 数据与案例的交叉验证:“根据 2025 年最新调研数据,85% 的用户反馈这个功能节省了 30% 以上的时间”,用具体数据增强说服力。

🚫 避坑指南:这些雷区千万别踩

⚠️ 常见错误操作

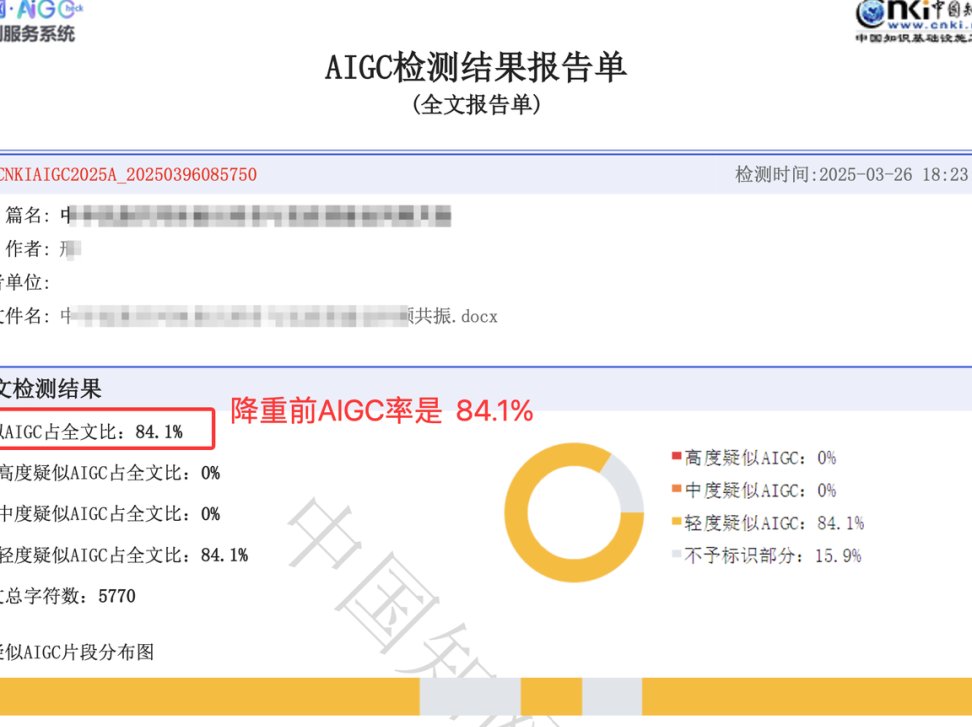

- 过度依赖工具:别以为用了降 AI 工具就万事大吉。比如某工具能把 AI 率从 84% 降到 12%,但如果不手动调整,可能会留下生硬的替换痕迹。

- 关键词堆砌:别为了 SEO 硬塞关键词。比如 “第五 AI 过朱雀检测技巧” 这个关键词,自然出现 2-3 次就够了,多了反而会被判定为作弊。

- 忽略平台特性:小红书适合短句 + emoji,公众号适合深度分析,根据平台调性调整内容风格很重要。

🔍 自我检测的 3 个维度

- 读起来顺不顺:把内容念出声,感觉拗口的地方就是需要调整的地方。

- 有没有 “人味儿”:问问自己,这篇内容像真人写的,还是像机器人在说教?

- 能不能通过基础检测:用文字滚筒鸭这类免费工具先自查一遍,确保 AI 率降到 15% 以下。

💡 2025 年内容优化的新趋势

- 实时动态优化:朱雀的检测模型每天更新 10 万条训练数据,内容发布后也要定期检查,根据最新算法调整。

- 多平台适配:同一个内容,要根据微信、抖音、B 站等不同平台的用户习惯进行微调。比如抖音文案要更口语化,B 站可以加入一些网络热梗。

- 用户生成内容(UGC)的融合:适当引用用户评论、真实案例,让内容更接地气。比如 “有位粉丝跟我说,用了这个方法之后,检测通过率直接翻倍”。

📌 总结:让 AI 为你打工,而不是替你背锅

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】