🔍 算法机制:从「流量分配」到「价值博弈」

📊 实际案例:付费推广的「杠杆效应」与「风险边界」

某母婴类公众号通过「付费推广 + 裂变活动」的组合策略,在 3 天内实现了 10 万 + 阅读量。具体操作是:首先投放 5000 元广点通广告,精准触达目标用户;同时设置「邀请 3 位好友关注解锁育儿课程」的裂变机制。数据显示,付费推广带来的初始流量中,有 23% 的用户参与了裂变,最终自然流量占比达到 41%。这种模式的关键在于,付费推广作为「种子流量」,激活了社交关系链的传播势能。

某营销号为追求短期收益,批量生产「标题党」内容并进行付费推广。尽管单篇文章的 ROI 达到 1:3,但由于内容质量低下,用户投诉率高达 18%。最终,该账号被算法判定为「低质内容生产者」,所有后续内容的自然推荐量下降 70%,付费推广成本增加 40%。这表明,过度依赖付费推广且忽视内容质量,会导致账号陷入「流量陷阱」。

🚀 操作策略:构建「付费 - 自然」双循环体系

1. 内容设计:打造「可传播的价值单元」

- 选题策略:结合微信搜一搜的「热点指数」和「长尾关键词」,选择既有流量基础又能体现专业度的话题。例如,在 AI 领域,「2025 年普通人如何抓住 AI 红利」这类兼具时效性和实用性的选题,往往能同时满足付费推广和自然推荐的需求。

- 结构优化:采用「问题引入 - 案例分析 - 解决方案」的三段式结构,每 500 字插入一个互动节点(如「你认为这种方法可行吗?在评论区告诉我」),提升用户参与度。某职场类公众号通过这种结构,将付费推广内容的互动率提升了 27%。

- 形式创新:尝试「图文 + 视频号片段 + 小程序工具」的组合形式。数据显示,这种跨形态内容的自然推荐量比纯图文高 1.8 倍,付费推广的转化率提升 19%。

2. 投放策略:精准触达与「社交裂变」结合

- 人群分层:将付费推广的目标人群分为「核心用户」「潜在用户」「传播节点」三类。核心用户用于测试内容转化效果,潜在用户扩大覆盖范围,传播节点则通过定向投放 KOC(关键意见消费者)激活社交传播。

- 投放节奏:采用「阶梯式投放」策略:首日投入 30% 预算测试效果,根据 CTR 和转化率调整素材;次日投入 50% 预算放大优质内容;第三日保留 20% 预算用于长尾流量挖掘。某美妆类公众号通过这种策略,将付费推广的 ROI 从 1:2.3 提升至 1:4.1。

- 社交裂变设计:在付费推广的落地页设置「分享得福利」机制,例如「邀请 5 位好友关注,免费领取价值 199 元的护肤课程」。这种设计能将付费流量转化为自然流量,某教育类公众号的实践显示,该机制可使自然流量占比提升至 35%。

3. 数据优化:建立「动态反馈」机制

- 核心指标监控:重点关注「付费流量转化率」「自然流量增长率」「用户生命周期价值(LTV)」三个指标。当付费流量转化率低于行业均值时,需立即优化素材或调整投放人群;若自然流量增长率连续 3 天下降,则需反思内容质量是否达标。

- 算法反哺策略:利用微信后台的「内容分析」功能,提取高互动内容的关键词和结构特征,将其应用于后续的内容创作和付费推广素材设计。某科技类公众号通过这种方法,使自然流量占比从 28% 提升至 52%。

- 风险预警机制:设置「用户投诉率」「取关率」「内容重复度」三个红线指标。当投诉率超过 5% 或取关率环比上升 30% 时,立即暂停付费推广并进行内容整改。

⚠️ 风险规避:把握「合规」与「用户体验」的平衡点

- 内容合规性审核:建立「人工 + AI」的双重审核机制,确保内容不触碰政策红线,同时避免低俗化倾向。

- 用户体验测试:在付费推广前,邀请 100-200 名种子用户进行「盲测」,收集他们对内容质量和广告密度的反馈。

- 动态调整广告比例:根据用户反馈,将广告内容占比控制在 20%-30% 之间,并采用「软植入」「场景化广告」等形式降低用户抵触感。

🌟 未来趋势:从「流量思维」到「生态思维」

- 内容层面:打造「知识 IP」,通过系列化、结构化的内容建立专业壁垒。

- 用户层面:通过「付费会员 + 社群运营」提升用户粘性,将流量转化为「可复用的私域资产」。

- 商业层面:探索「内容电商 + 知识付费 + 广告分成」的多元化变现模式,降低对单一付费推广的依赖。

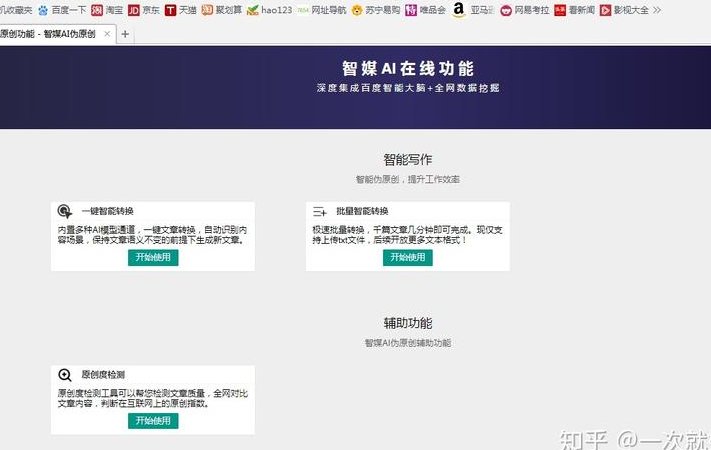

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味