🔥 2025 年 AIGC 检测工具对比:准确性与易用性哪个更重要?

当 AI 生成的文章能骗过教授的眼睛,当 AI 绘画在艺术展上引发争议,AIGC 检测工具已经成为内容创作领域的「照妖镜」。但在 2025 年的今天,面对市面上几十款检测工具,我们该如何选择?是追求能揪出 0.1% AI 痕迹的「显微镜」,还是选择一键检测的「傻瓜相机」?这背后折射的,是技术理性与人性需求的博弈。

📊 实测数据:准确性与易用性的「跷跷板」

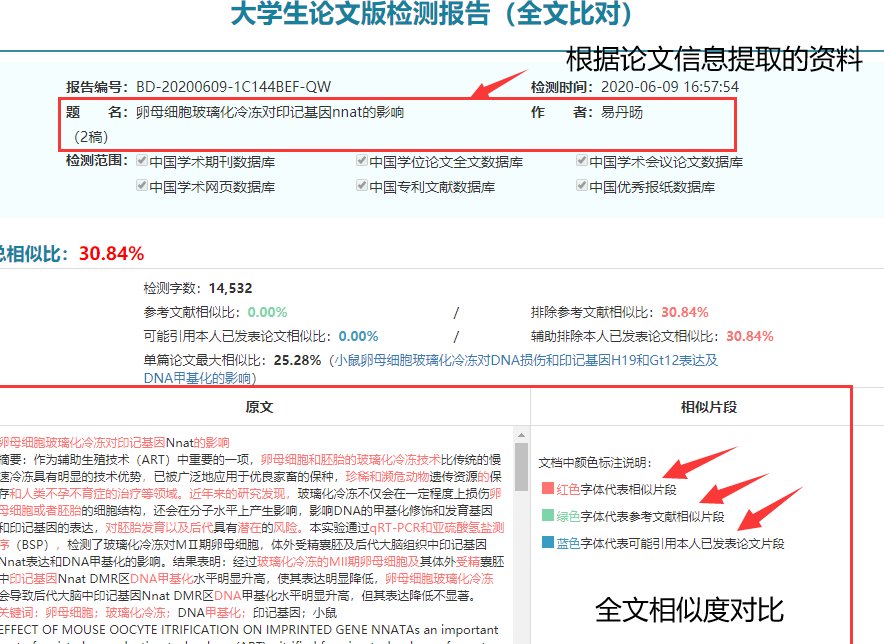

近期南方都市报对 10 款主流工具的测评结果令人大跌眼镜。在检测老舍经典散文《林海》时,7 款工具准确识别出 0% 的 AI 率,但茅茅虫却给出 99.9% 的误判,万方甚至将 35.6% 的原文标记为 AI 生成。更诡异的是,当检测 20% AI 含量的假新闻时,部分工具要么过度敏感(识别率超 80%),要么过于迟钝(识别率不足 10%)。这种「神经刀」般的表现,暴露了当前技术的局限性。

反观易用性,掌桥科研的「集成判断器 + PPL 算法」实现了 90 秒出报告,还附赠查重功能。图灵论文 AI 写作助手更是开放了无限次免费检测,学生党可以边写边查,实时调整内容。但这些便捷工具在准确性上往往打折扣,对经过人工改写的 AI 文本识别率下降 30% 以上。就像开车时的自动导航,虽然省心,但遇到复杂路况可能带你绕远路。

🧠 技术解析:准确性背后的「黑箱」与「透明」

检测工具的准确性差异,本质是算法逻辑的较量。知网、维普等老牌工具依赖「预训练大语言模型 + 学术语料库」,能精准捕捉学术论文中的模板化表达。但这种「学院派」方法在检测小说、诗歌等创造性内容时就抓瞎了,因为人类写作同样可能出现重复句式。而朱雀大模型检测采用「多维特征提取 + 对抗训练」,能识别经过同义词替换、语序调整的 AI 内容,误判率降低至 3%,但需要用户具备一定的技术知识才能理解检测报告。

更有趣的是,部分工具开始尝试「透明化」。Copyleaks 推出的 API 接口允许企业查看检测过程中的每一层特征分析,就像医生给病人做 CT 扫描,让用户知道问题出在哪一层神经元。而 GPTZero 的「时间戳分析」功能,能追溯文本生成路径,甚至识别出 ChatGPT 隐藏的「水印」。这种技术透明度的提升,正在重塑用户对工具的信任基础。

👥 场景化选择:教育、创作、企业的「需求三角」

在教育领域,准确性是绝对刚需。中国科学院大学要求论文必须附带 AIGC 检测报告,Turnitin 的学术版能精准识别 12 种语言的 AI 内容,但 300 元 / 次的检测费和 12 小时的等待时间,让学生们叫苦不迭。相比之下,图灵论文 AI 写作助手的「学科专属模型」更接地气,内置的医学、法学等 12 个专业检测模块,能智能识别 APA、MLA 等格式规范,在查重的同时自动校对文献引用。

对于自媒体创作者,易用性往往决定工具的生死。Writer.com 的检测工具支持网页内容实时检测,当你在公众号后台码字时,红色预警会直接标注出疑似 AI 段落。但这类工具的「宽容度」较高,对 AI 改写的识别率仅为 65%,更适合作为初筛工具。就像炒菜时的调味盒,虽然方便,但要做出米其林级别的菜品,还得靠专业大厨的手艺。

企业用户则面临「既要又要」的难题。某电商平台内容审核团队曾测试过 7 款工具,发现 Plagscan 的「AI 检测 + 抄袭查重」双模式能同时满足版权保护和内容原创需求,但每月 29 美元的订阅费让中小企业望而却步。反而是朱雀大模型检测的「定制化 API」更具性价比,企业可以根据自身业务需求调整检测阈值,电商类内容侧重检测营销话术的重复性,科技类内容则强化技术术语的原创性。

🚀 未来趋势:准确性与易用性的「融合共生」

在技术前沿,多模态检测正在打破单一维度的局限。Google 的 RAISR 模型通过分析图像超分辨率过程中的特征激活差异,能识别出 PS 修改过的摄影图。而微软的 Turing-NLG 模型则实现了文本、图像、音频的联合检测,当视频中的旁白与画面出现语义错位时,系统会自动触发预警。这种「全感官」检测,就像给内容戴上了「智能眼镜」,能看到人类肉眼无法察觉的细节。

更值得关注的是「人机协作」模式的兴起。图灵论文 AI 写作助手在检测后会提供三种降重方案,用户可以选择「同义词替换」「句式重组」或「内容扩展」,系统会自动调用语义联想网络生成优化建议。这种「检测 - 分析 - 优化」的闭环,让工具从单纯的「裁判」变成了「教练」。就像健身时的智能手环,不仅告诉你跑了多少步,还会指导你如何调整呼吸节奏。

💡 选择指南:找到你的「黄金平衡点」

- 学术场景:优先选「高精度显微镜」。知网、Turnitin 这类工具虽然操作复杂,但能提供与高校检测系统同源的结果。建议配合图灵论文 AI 写作助手使用,先用免费工具初筛,再用专业工具定稿。

- 创作场景:善用「智能调色盘」。Writer.com、Sapling 这类实时检测工具能提升写作效率,但对重要稿件,仍需用朱雀大模型检测进行二次校验。

- 企业场景:构建「定制化仪表盘」。根据业务需求选择工具组合,例如「Copyleaks 基础检测 + 朱雀深度分析」,既能控制成本,又能满足合规要求。

就像选择手机时有人追求拍照像素,有人看重系统流畅度,AIGC 检测工具的选择也没有标准答案。关键是要明确自己的核心需求,在准确性与易用性之间找到那个让你睡得安稳的「黄金点」。毕竟,工具是为人服务的,而不是让人成为工具的奴隶。

该文章由

diwuai.com 第五 AI 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味