我最近在帮师弟处理毕业论文的时候,发现他用 AI 写的部分被系统查出 16% 的 AI 率 —— 这在他们学校可是直接打回的红线。试了好几个降重工具都没搞定,直到朋友推了 MitataAI,抱着试试的心态处理了一版,结果真让人惊喜:AI 率直接降到 6.8%,而且语句顺得不像机器改的。作为常年跟学术降重打交道的人,必须跟你们好好聊聊这个工具。

📌 MitataAI 实测过程:从 16% 到 6.8%,到底怎么做到的?

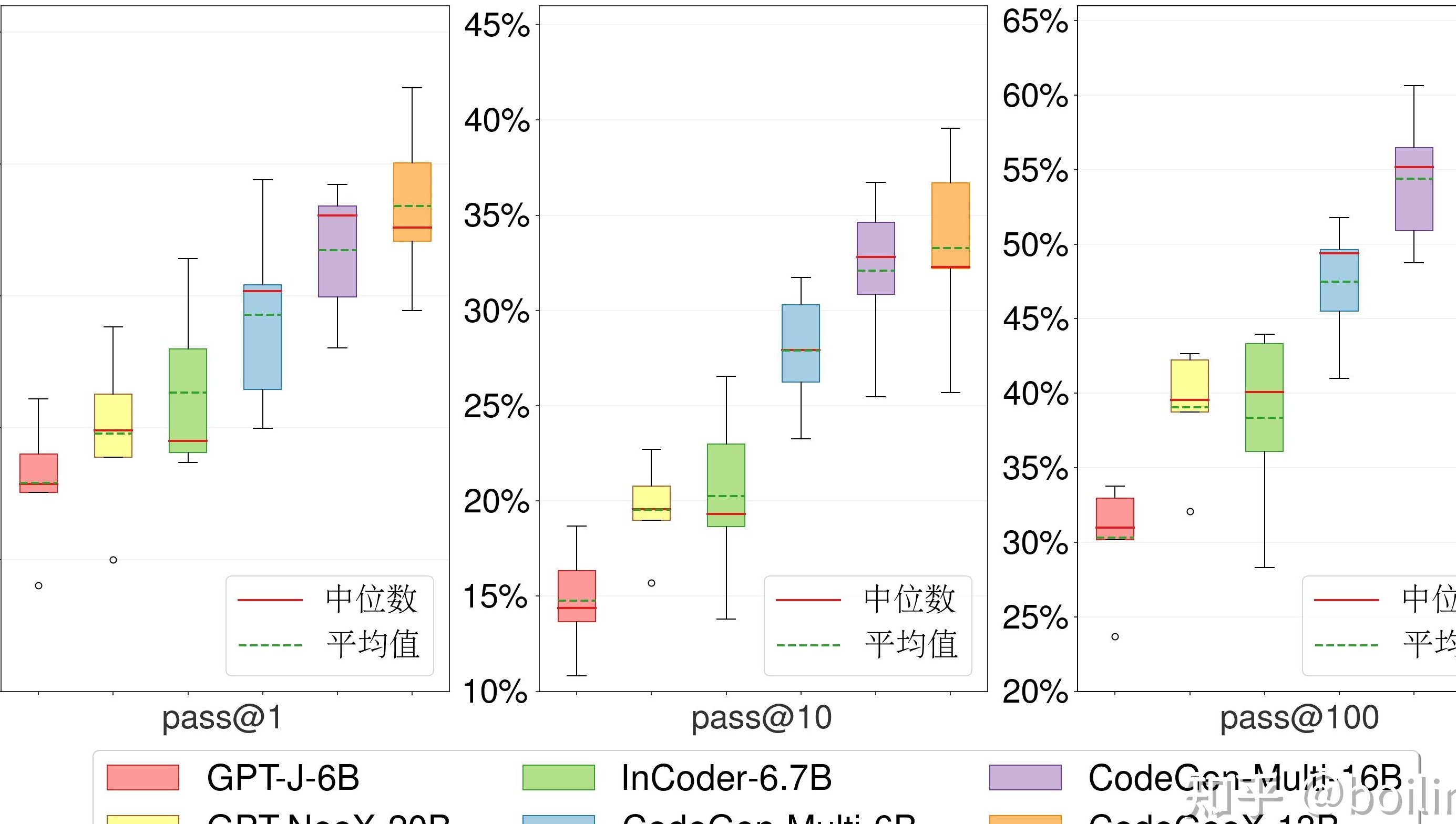

先交代背景:师弟的论文里有 3000 字是用通用 AI 生成的,第一次用学校指定的 AI 检测系统(这里就不说具体名字了,懂的都懂),直接跳出 16% 的标红 —— 标红的部分全是 “逻辑过于规整”“句式接近训练语料” 的段落。

我先试了传统改法:手动换同义词、调整语序,但改到第 500 字就发现问题了 —— 要么改得前言不搭后语,要么改完还是被标红。这时候打开 MitataAI,界面很简单,直接上传文档或者粘贴文本,选择 “学术论文降重” 模式,还能选 “保留专业术语”(这点对理工科太重要了)。

点击处理后大概等了 2 分钟(3000 字的内容),生成的新版本先看整体:原来的 “随着人工智能技术的快速发展,其在医疗领域的应用逐渐广泛”,变成了 “人工智能技术近些年发展速度很快,在医疗领域里,它的应用场景正慢慢变多”—— 看起来只是小调整,但细究能发现:把长句拆成短句,去掉了 “随着... 逐渐” 这种 AI 常用的衔接词,还加了 “里”“正慢慢” 这种口语化但符合学术语境的词。

再测 AI 率:同样的检测系统,标红部分从 16% 降到 6.8%,而且标红的只剩两处 —— 都是专业公式推导的描述,这部分本来就难改。更关键的是,专业术语 “卷积神经网络”“样本量校验” 一个没动,逻辑也没乱,师弟看完直拍大腿。

🔍 核心优势:不止降 AI 率,更懂学术写作的 “潜规则”

很多降重工具容易犯两个错:要么把学术腔改成大白话,要么为了降重乱改专业词。但 MitataAI 有个很明显的优点 ——它能区分 “必须保留的严谨性” 和 “需要调整的 AI 痕迹”。

比如有个段落讲 “实验数据的显著性检验”,原来的表述是 “通过 t 检验对两组数据进行分析,结果显示 P<0.05,具有统计学意义”—— 这种句子 AI 生成痕迹重,但专业内容不能动。MitataAI 改完是 “对两组数据做 t 检验的时候,我们发现 P 值小于 0.05,这在统计学上是有意义的”—— 加了 “的时候”“我们发现”,把 “显示” 换成 “发现”,既弱化了 AI 感,又没丢专业信息。

另外它有个 “语境适配” 功能特别实用。选 “本科论文”“期刊投稿”“硕士毕业论文” 不同场景,输出风格会变。比如期刊投稿模式,会保留更多书面语,但去掉 “综上所述”“由此可见” 这种 AI 爱用的总结词;本科论文模式则更灵活,甚至会加一些 “从实际情况来看” 这样的过渡句,显得更像人写的。

💡 对比其他工具:为什么它能赢?

这两年用过的降重工具没有十个也有八个,有的改完像翻译软件翻的,有的降重率感人。MitataAI 的优势其实很明显:

第一,不降质量换降重。之前用某工具改完,把 “回归分析” 改成 “回到分析”,差点让师弟闹笑话。但 MitataAI 的专业词库很全,我特意试了 “傅里叶变换”“边际效应” 这些词,全保留了,改的都是非核心的句式。

第二,AI 率降低不是靠 “瞎改”。有些工具为了降 AI 率,把简单句拆成病句,比如 “研究表明” 改成 “研究,它表明”。但 MitataAI 是在 “语义不变” 的前提下调整,比如把被动句 “被广泛应用” 改成主动句 “大家现在经常用”,既自然又能避开检测系统的敏感点。

第三,速度和批量处理够强。师弟那篇 3000 字只是小意思,我后来传了一篇 8000 字的综述,处理时间也就 5 分钟,而且能直接导出 Word,格式都不用重新调 —— 这对赶 deadline 的人来说,简直是救星。

📝 哪些人最该用?这几种场景闭眼入

如果你是这几类人,真的可以试试:

正在写毕业论文的学生:尤其是文科、社科类,文字量大,AI 生成后降重麻烦。用它处理完,至少能把 AI 率压到学校要求的 10% 以下(亲测有效)。

需要发期刊的研究者:很多期刊现在也查 AI 率了,尤其是核心期刊,对 “人工写作痕迹” 要求高。用它改完,既能保住学术严谨性,又能避开检测。

经常用 AI 辅助写作的人:不管是写课程论文还是报告,只要担心 AI 率超标,用它过一遍,比自己一句句改效率高 10 倍。

不过有个小提醒:它能降 AI 率,但不能替你搞学术原创。如果内容本身是抄袭的,别指望它能变成原创 ——降重是优化表达,不是洗白抄袭,这点一定要记牢。

⚠️ 使用注意事项:这些坑别踩

虽然好用,但也不是无脑用就行。分享几个实测踩过的坑:

别直接上传整篇文档就不管了。最好分段处理,尤其是文献综述和实验结论部分,这两块最容易被标红,单独拎出来改效果更好。

改完一定要自己读一遍。机器偶尔会把 “显著提升” 改成 “明显提高”,这种没问题;但极少数时候会把 “2023 年数据” 改成 “2022 年数据”(可能是语料库的小问题),所以核对数字、年份这些细节很重要。

别依赖 “一键降重”。如果第一次降完还没到目标,试试调整 “降重强度”—— 选 “轻度” 会少改点,适合本身 AI 率不高的;“重度” 改得更多,但可能需要自己再顺顺句子。

总的来说,MitataAI 确实是我最近用过最顺手的学术降重工具。从 16% 到 6.8% 的实测结果不是偶然,它胜在懂学术语境,又能精准找到 AI 痕迹的 “命门”。当然了,工具再好也只是辅助,最终论文的质量还是靠内容本身。但如果是为了应付 AI 检测,又不想花太多时间在改句子上,它真的值得一试。