? 一、电影制作课程:技术赋能与艺术表达的平衡

第一年的核心课程涵盖 4K 摄影机操作、RED Epic 数字电影机使用、Arri 灯光设备调试等技术内容。学生需在 “制片人实验室” 完成短片全流程制作,从分镜设计到现场调度,逐步掌握拍摄技巧。值得一提的是,课程特别设置 “电影语言分析” 环节,通过拆解《黑天鹅》《社交网络》等经典影片的镜头语言,帮助学生理解叙事逻辑与视觉表达的关系。

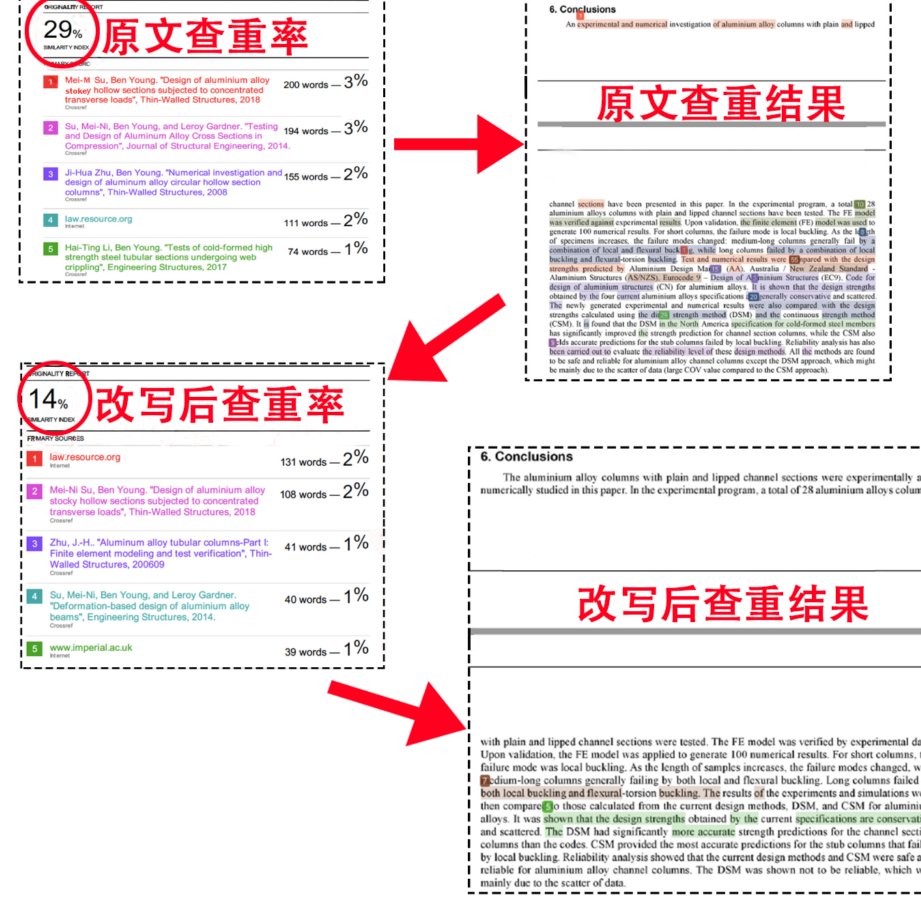

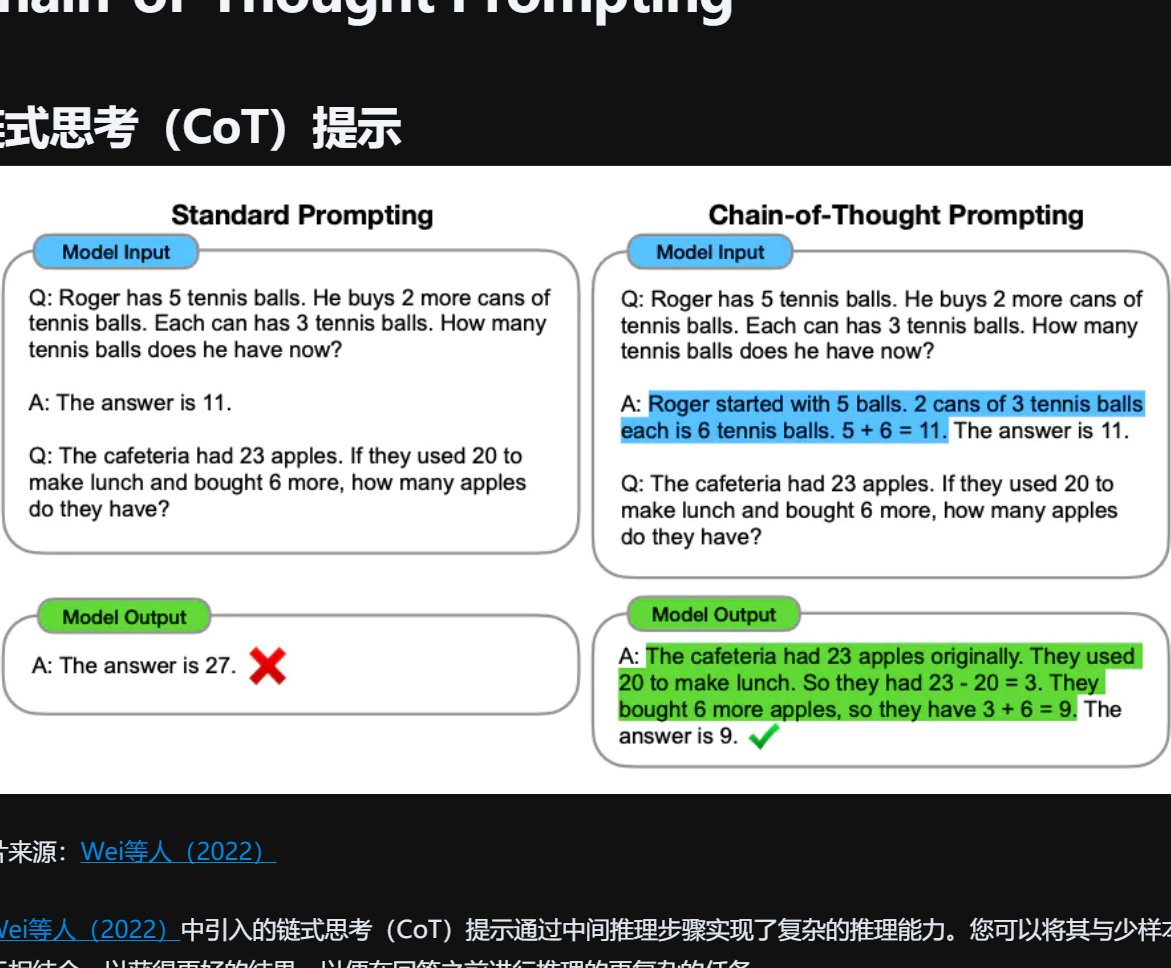

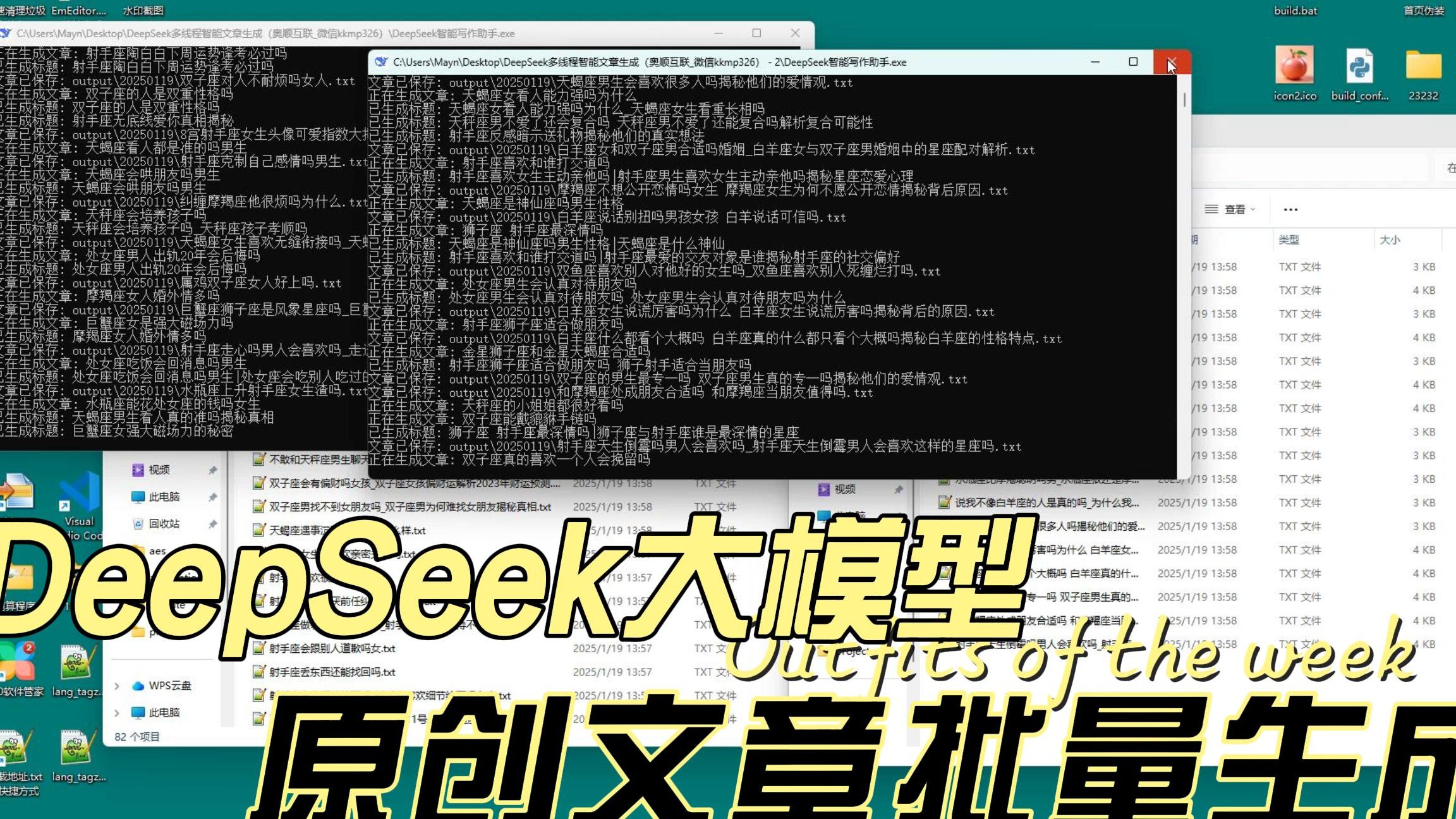

2025 年课程新增 “虚拟制片流程与技术”“AI 图像处理与生成” 等前沿内容。学生将学习使用 Unreal Engine 构建虚拟场景,结合动作捕捉实验室实现虚实结合的拍摄效果。在编剧环节,课程引入 AI 辅助工具,学生可通过 ChatGPT 生成剧本草稿,再由教授指导优化逻辑漏洞,这种 “人机协作” 模式已在好莱坞项目中广泛应用。

第三年以长片制片计划书和毕业作品为核心。学生需提交包含融资方案、发行策略的完整商业计划书,优秀者可获 “哥伦比亚制片人基金” 支持。毕业作品不仅在学院内部展映,还将参与纽约电影节、翠贝卡电影节等国际活动,部分作品已被 Netflix、Hulu 等平台收购。

? 二、导演编剧课程:从文字到影像的叙事革命

课程采用 “工坊制” 教学,学生每周需完成 2-3 页剧本创作,并在课堂上进行朗读与互评。第一年聚焦戏剧写作,要求提交包含对话的原创剧本;第二年转向影视剧本,需完成 90 分钟长片或 60 分钟剧集的完整脚本。值得关注的是,课程设置 “影片提示” 环节,学生需根据给定场景续写剧本,这种训练方式已被证明能有效提升即兴创作能力。

学生在学习导演理论的同时,需亲自执导短片。课程提供专业剪辑室、混音棚等设备,支持从前期拍摄到后期制作的全流程操作。2025 年新增 “沉浸式导演工作坊”,学生可通过 VR 设备模拟不同景别下的拍摄效果,提前预判镜头语言的表现力。

导演编剧专业学生与制片、表演专业学生组成跨学科团队,共同完成项目。例如,编剧学生创作剧本后,制片学生负责融资与项目管理,表演学生则进行角色演绎,这种协作模式高度还原真实影视制作流程。

? 三、师资与行业资源:好莱坞级别的导师网络

? 四、课程特色与行业竞争力

制片方向课程整合商学院与法学院资源,学生需学习版权法、合同谈判等实务内容,这种 “制片 + 商业 + 法律” 的三位一体模式,使毕业生在项目管理与风险控制方面具备显著优势。导演编剧学生则通过选修经济学、哲学等课程,提升作品的思想深度。

课程明确提出 “技术为基、艺术为魂” 的培养理念,要求学生掌握 AI 工具的同时,保留人类对情感表达的直觉判断。例如,在虚拟制片环节,学生需先通过手绘确定视觉风格,再用 AI 工具细化场景,这种 “人类主导 + 技术辅助” 的模式已被证明能有效提升创作效率与作品质量。

课程设置 “世界电影史”“非洲电影研究” 等模块,通过分析不同文化背景下的影视作品,培养学生的跨文化叙事能力。学生作品中,既有反映纽约多元文化的都市故事,也有探讨非洲部落传统的纪录片,这种多元视角使哥大毕业生在国际市场上更具竞争力。

? 五、申请建议与学习体验

除学术成绩外,学院对作品集要求极高。编剧方向需提交原创剧本(不超过 10 页)和续写场景(2-3 页),导演方向需提供包含分镜设计的短片作品。文书需突出个人艺术经历与职业目标,例如,赵同学通过讲述本科纪实摄影经历,成功打动招生官并获录取,其短片作品还获泰戈尔国际电影节最佳导演奖。

学生平均每周需投入 40 小时以上用于创作与实践,熬夜剪辑、反复修改剧本是常态。但学院提供全天候开放的设备中心与 24 小时技术支持,教授也会亲自指导项目细节。一位校友形容:“在这里,你会经历‘创作瓶颈 - 突破 - 再突破’的循环,但每一次突破都意味着质的提升。”

学院职业中心不仅协助学生制作简历、作品集,还定期举办 “Exit Strategy Panel” 活动,邀请业内人士分享求职技巧。毕业生可通过校友网络获得内推机会,部分校友已创立自己的工作室,形成良性产业闭环。