独立音乐最让人头疼的就是 “找不到”,很多小乐队的作品要么藏在各种小众平台,要么得翻外网。ST 音乐网这点做得挺绝 —— 我翻了 3 个小时曲库,发现不仅有国内地下乐队的 Demo,连去年在柏林独立音乐节火过的小众电子乐队、东京独立爵士组合的作品都能找到。更惊喜的是,这些歌全部免费试听,而且没有 “试听 30 秒” 的限制,整首播放还能调音质,最高能到无损,对音质党太友好。

曲库更新速度也值得夸。上周刚看到某独立民谣歌手发了新歌预告,没想到 ST 音乐网 3 天内就上架了,比我常逛的几个独立音乐论坛还快。问了客服才知道,他们专门和全球 200 多个独立唱片公司签了合作,还在做 “独立音乐人入驻通道”,只要作品原创,个人也能上传。这点对想找新鲜声音的乐迷来说,简直是宝藏功能。

不过曲库也有小问题。部分拉美地区的独立音乐还比较少,我搜了几个巴西独立摇滚乐队,结果只有 2 首老歌。希望之后能补全这块,毕竟 “全球” 两个字得撑起来才行。

现在音乐 APP 都在做智能推荐,但大多是 “热门歌单循环推”。ST 音乐网的推荐页有点不一样 —— 我第一次登录时选了 “后摇、独立电子、城市民谣” 三个标签,首页立刻跳出一个 “给你的独立之声” 歌单。听了第一首就惊了,是我去年在 livehouse 听过但一直没找到音源的本地后摇乐队作品。

连续听了 5 天,推荐越来越准。昨天我循环了某支冰岛独立乐队的歌,今天首页就推了风格接近的挪威乐队,连编曲里的 “环境音效” 元素都对上了。这种精准到细节的推荐,比很多大平台靠 “播放量堆算法” 要舒服得多。

推荐页还有个 “冷门但对味” 板块,点进去全是播放量没过千的歌。我随机点开一首,是个台湾独立音乐人用闽南语唱的城市民谣,歌词写得特别戳人。这种不追流量、专门挖小众好歌的推荐逻辑,真的很懂独立音乐迷的心理。

玩音乐 APP,歌单就是 “精神名片”。ST 音乐网的歌单功能设计得很贴心 —— 创建歌单时能选 “氛围标签”,比如 “雨天听”“深夜写稿 BGM”,还能加一段自己的听后感。我试了下创建 “通勤时的独立摇滚” 歌单,加了 12 首歌,配了句 “堵车时听,油门都想踩深点”,没想到半天就有 30 多个人收藏。

分享功能也很灵活。不仅能直接转发到微信、微博,还能生成带歌单封面的卡片,封面能自己上传照片裁剪。我把自己做的 “90 年代独立民谣拾遗” 歌单分享到朋友圈,有朋友直接问 “这是什么神仙平台,歌单做得比我相册还好看”。

最方便的是 “歌单协作”—— 可以邀请好友一起编辑歌单。上周和几个乐迷群的朋友拼了个 “全球独立乐队地图” 歌单,每人负责一个地区,现在已经攒了 87 首歌,这种共创感是很多平台没有的。

听说 ST 音乐网的乐迷社区才上线一个月,本来没抱太大期待,进去逛了圈却停不下来。社区不是简单的 “发帖回帖”,而是按 “音乐风格” 分了圈子,比如 “后朋克根据地”“独立电子实验室”,每个圈子里有 “新歌讨论”“演出情报”“音乐人专访” 三个板块。

我在 “独立民谣圈” 看到有人发 “求推荐类似周云蓬风格的小众歌手”,下面立刻有 20 多个人回复,有人甚至贴出自己整理的歌单链接。这种精准又热闹的互动,比在大平台的评论区刷 “好听” 有意义多了。

社区还有个 “音乐人在线” 板块,每天会有独立音乐人直播聊天。前天赶上一个成都独立乐队的主唱直播,他不仅聊创作故事,还现场弹了首没发布的 Demo,在线人数虽然只有几百,但弹幕互动特别密集,完全没有大平台直播的 “冷清感”。这种近距离接触的机会,对乐迷来说太珍贵了。

虽然现在用得很爽,但作为运营人,还是得泼点冷水 —— 免费模式的可持续性是个大问题。目前平台只有首页有少量 banner 广告,没有会员、没有付费下载,收入来源太单一。独立音乐的版权费虽然比主流音乐低,但全球范围的版权授权成本并不低,长期靠广告能不能撑住,真得打个问号。

还有用户体验的小瑕疵。偶尔会出现 “播放卡顿”,尤其是在切换高音质的时候。我问了客服,说是服务器还在扩容,希望之后能解决。另外搜索功能有点 “死板”,搜乐队英文名时必须完全匹配,少个空格都搜不到,这点对不太熟悉英文名的用户不太友好。

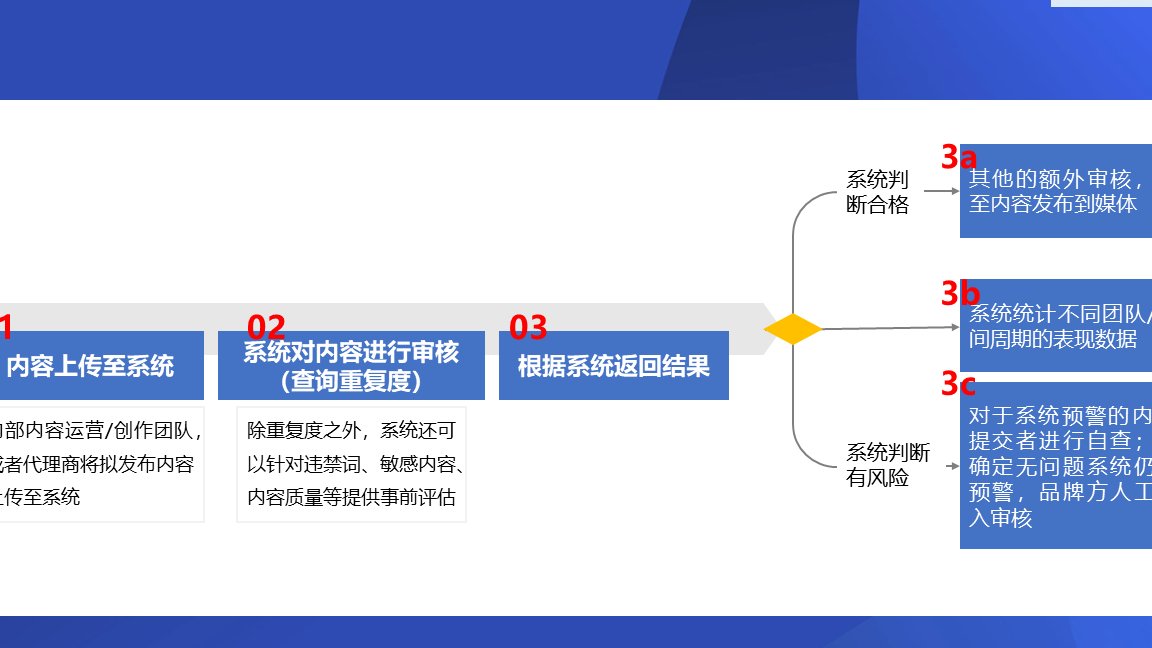

社区刚上线,内容审核还得加强。昨天看到有人发了带引流链接的帖子,隔了 2 小时才被删掉。如果之后用户多了,这种问题可能会影响体验,希望平台能快点完善审核机制。