🔍 核心框架:2025 年数码评测文章的黄金结构解析

一、开篇破题:用场景化痛点引发共鸣

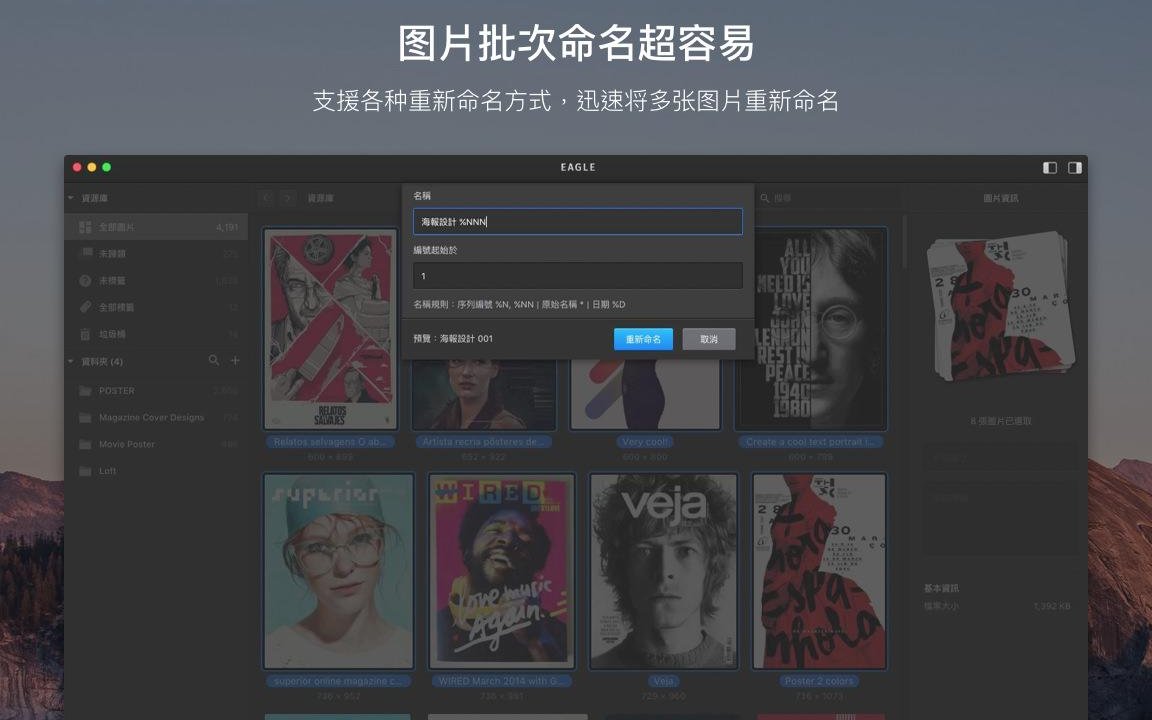

二、核心功能拆解:用数据 + 体验双维度验证

现在很多厂商喜欢夸大参数,比如某手机宣称 “120W 快充”,但实际测试发现,前 5 分钟能达到 120W,后面就降到 60W 了。所以评测时要自己实测,把真实数据摆出来。比如测快充,记录从 0% 到 100% 的时间,以及每个阶段的功率变化,这样用户就能清楚知道这款手机的快充到底靠不靠谱。

参数只是基础,实际体验才是关键。以手机拍照为例,除了拍风景、人像,现在很多人喜欢拍短视频。评测时可以模拟不同场景,比如在地铁里拍 vlog,看看在暗光环境下画质如何;或者快速切换镜头,测试对焦速度。这些细节能让用户知道这款手机是否适合自己的使用习惯。

三、横向对比:用结构化表格凸显差异

对比评测最忌讳 “乱比”,得有明确的维度。比如评测手机,可以从性能、续航、拍照、系统、价格五个方面对比。每个维度再细分具体指标,比如性能可以测《原神》60 帧的平均帧率和功耗,续航测连续游戏 5 小时的电量消耗。

光有文字描述还不够,得用表格和图表让数据一目了然。比如做一个横向对比表,把不同产品的关键数据列出来,用颜色区分优劣。还可以画个雷达图,直观展示各产品在不同维度的表现。

四、用户画像匹配:用场景化建议精准推荐

不同用户对数码产品的需求差异很大。比如学生党可能更看重性价比和续航,上班族可能更在意拍照和系统流畅度。评测时要明确产品的目标用户,然后针对不同群体给出建议。

别只说 “这款手机适合学生党”,得具体说明适合哪种场景。比如 “如果你是学生,经常需要在图书馆用手机查资料、看视频,这款手机的 5000mAh 大电池和 2K 屏幕能满足你的需求,而且价格不到 2000 元,性价比很高。”

五、风险提示:用实测案例预警潜在问题

有些问题厂商不会主动说,比如某耳机音质不错,但长时间佩戴会耳朵疼。评测时要仔细体验,把这些隐性问题找出来。比如连续佩戴耳机 2 小时,记录舒适度变化,看看是否有压迫感或发热问题。

没有完美的产品,评测时要客观分析优缺点。比如某笔记本电脑性能很强,但续航只有 4 小时,你可以说 “如果你经常需要在移动场景下工作,这款笔记本的续航可能不太够用,但如果你主要在办公室使用,它的性能绝对能满足你的需求。”

六、结尾引导:用行动指令促进转化

可以做一个 “购买决策清单”,列出用户在购买前需要考虑的问题,比如预算、使用场景、核心需求等。用户可以根据清单快速判断哪款产品更适合自己。

在结尾处可以设置一些互动话题,比如 “你觉得哪款手机的拍照表现最好?欢迎在评论区留言讨论。” 还可以引导用户关注你的账号,获取更多评测内容。

🚀 实战技巧:让评测文章更具说服力

引用第三方机构的测试数据,比如 DXOMARK 的拍照评分、安兔兔的性能跑分,能让评测更有说服力。比如 “根据 DXOMARK 最新评测,这款手机的拍照得分达到了 140 分,在同价位机型中排名第一。”

除了自己评测,还可以收集其他用户的评价。比如在电商平台上筛选好评和差评,总结出用户普遍提到的优点和问题。比如 “很多用户反馈这款耳机的降噪效果很好,但也有部分用户提到连接稳定性有待提升。”

评测要客观中立,避免使用 “绝对”“最好” 等绝对化词汇。比如 “这款手机的拍照效果在同价位中表现出色” 比 “这款手机的拍照效果是同价位中最好的” 更客观。

在标题、正文和图片 alt 标签中合理插入关键词,比如 “2025 年手机评测”“高性价比手机推荐”,能提高文章在搜索引擎中的排名。但要注意关键词密度,避免堆砌。

📌 注意事项:确保文章通过 AI 检测

避免直接复制厂商的宣传文案,要用自己的语言重新组织。比如厂商说 “这款手机采用了旗舰级处理器”,你可以说 “实测这款手机的处理器在运行大型游戏时表现稳定,帧率波动较小。”

使用口语化、自然的表达方式,避免生硬的书面语。比如把 “综上所述” 换成 “总的来说”,把 “因此” 换成 “所以”。

在评测中适当加入自己的使用感受和观点,比如 “这款手机的手感很好,拿在手里很舒服,但背面的玻璃材质容易沾染指纹。” 这样能让文章更具人性化,降低 AI 检测的可能性。

在发布前使用 AI 检测工具检查文章,确保原创度符合要求。如果发现重复内容,及时修改或调整表述方式。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味