🎭 男性情感与职场情绪:2025 年情感故事的破局新战场

🔥 男性情感叙事崛起的底层逻辑

🚀 男性职场情绪的三大内容金矿

职场中的男性往往面临「情绪劳动」的双重压力:既要完成工作任务,又要维持「情绪饱满」的职业形象。某跨国企业实验表明,每周与女性同事共进午餐的男性,皮质醇水平下降 27%,这揭示了情感连接对职场压力的缓冲作用。内容创作者可以从「会议中的沉默」「加班后的孤独」等场景切入,通过细节刻画引发共鸣。例如,程序员在调试代码时的焦虑,销售在业绩压力下的失眠,这些日常场景都能转化为动人的情感故事。

传统观念中,男性的情感表达往往被贴上「脆弱」的标签。但 2025 年的韩国街头,男性使用遮阳伞的现象正在打破性别刻板印象,这一社会现象映射到内容领域,就是男性情感表达的多元化尝试。短剧《错位温情》将「追妻」题材进行性转改编,让男性主角在家庭与职场的夹缝中寻找情感平衡,这种创新不仅吸引了女性观众,更打开了男性用户的市场。内容创作者可以借鉴这种思路,通过「男性闺蜜」「职场姐妹淘」等角色设定,探索男性情感表达的新路径。

职场中的人际关系往往是情感故事的富矿。哈佛商学院追踪发现,有女性智囊团的男性管理者,战略失误率降低 41%,这一数据揭示了职场中情感支持的重要性。内容创作者可以聚焦「跨性别职场友谊」「代际情感冲突」等主题,例如年轻男性与资深女上司之间的师徒情谊,中年男性在职场转型期的情感困惑。这些故事不仅能展现职场生态的复杂性,更能引发观众对职场人际关系的深度思考。

🛠️ 内容创作的实战方法论

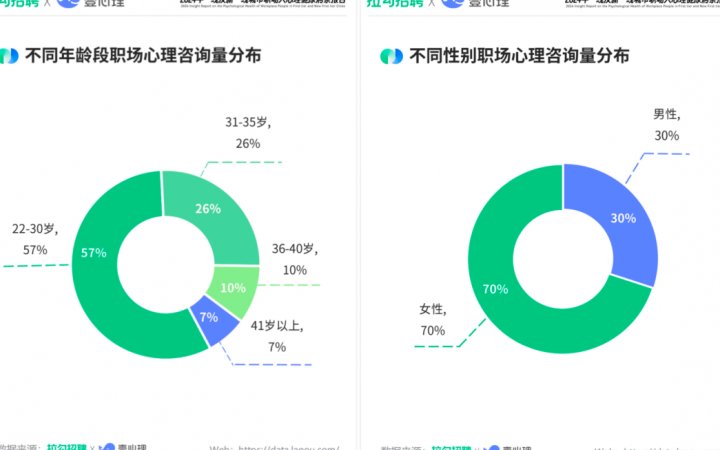

利用百度指数、微信指数等工具,监测「男性情感」「职场焦虑」等关键词的搜索趋势。例如,2025 年「男性职场情绪管理」的搜索量同比增长 191%,这提示相关内容的市场需求正在快速上升。同时,关注行业报告中的细分数据,如科技行业男性的情感困扰、制造业从业者的职场压力源,这些数据能帮助创作者精准定位目标受众。

采用「职场困境 + 情感救赎」的双线叙事结构,增强故事的张力。例如,主角在项目失败后陷入自我怀疑,通过与同事的情感交流重新找回信心。在细节刻画上,可借鉴「五感沉浸式叙事」模式:用键盘敲击声表现焦虑,用咖啡香气象征压力,用深夜办公室的灯光营造孤独感。这种多维度的感官刺激,能让观众更深刻地代入角色。

避免陷入「苦情戏」的窠臼,通过真实细节引发共鸣。例如,男性主角在加班后收到妻子的一条短信:「锅里有热汤,别太累」,这种平淡中的温暖更能打动人心。同时,注重情感表达的真实性,避免刻板印象。男性角色可以哭泣、脆弱,但这种情感表达必须建立在人物性格和情节发展的合理性上。

在分发策略上,针对男性用户集中的平台(如虎扑、脉脉)进行精准投放。例如,将职场情感故事制作成短视频,在脉脉的「职言」板块发布,利用职场人群的社交属性实现裂变传播。同时,结合热点事件进行话题营销,如某互联网公司推行「咖啡时间计划」,要求男性主管每周与女同事进行 30 分钟非工作对话,项目成功率提升 19%,这样的企业案例可以作为内容营销的切入点。

📈 风险规避与长效运营

虽然男性情感与职场情绪是内容蓝海,但创作者需警惕「贩卖焦虑」的陷阱。某短视频账号曾因发布「男性职场生存三十六计」等标题党内容,被用户投诉「制造性别对立」。内容创作应秉持人文关怀,聚焦问题解决而非问题放大,例如在故事中加入心理咨询、团队建设等积极元素。

情感故事的生命力在于持续产出。创作者可以借鉴「子轩夜听」的模式,将内容从短视频延伸至音频、直播、线下活动,形成「3 秒抓耳 —15 分钟沉浸 —24 小时发酵」的内容链。例如,推出职场情感系列播客,邀请心理咨询师和职场达人进行深度对话,同时在直播间设置情感树洞环节,增强用户粘性。

在内容创作中,需严格遵守法律法规,避免触及「软色情」「性别歧视」等红线。例如,某短视频博主因拍摄「街头撩妹」视频,被平台封禁账号,这种案例警示创作者,情感叙事必须建立在尊重与共情的基础上。同时,传递积极的价值观,如《这个律师不太冷静》通过律政故事传递正义与温暖,让观众在娱乐中获得精神滋养。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味