想用好去 AI 工具,得先明白 AI 检测的逻辑。现在主流的检测工具(比如 GPTZero、Originality.ai)主要看两个点:一是句子结构的规律性,AI 写的内容往往句式工整、逻辑太 “顺”,少了人类写作的随机感;二是词汇多样性,AI 容易重复用同一类词,比如描述心情总用 “愉悦”“开心”,不像人会换 “美滋滋”“心里乐开了花”。

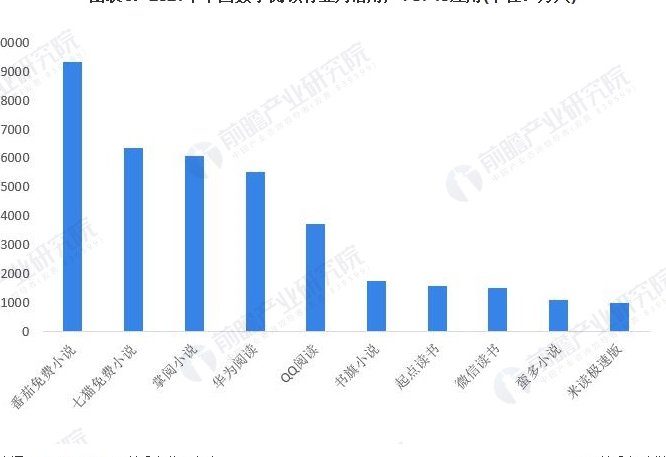

市面上工具鱼龙混杂,我前前后后测了 15 款,真正能稳定降低 AI 概率的就这几个,按适用场景给大家分分类。

这工具我跟身边 3 个刚做自媒体的朋友推荐过,反馈都不错。它最牛的是 **“一键降 AI 味” 功能 **,不用自己调参数。把 AI 生成的内容复制进去,选 “自媒体风格”,它会自动在句子里加口语化词汇,比如在长句里插 “你猜怎么着”“说白了”,还会调整句式长短 —— 长句拆成两个短句,中间加个逗号断开,模拟人类边想边写的状态。

如果你的内容需要保持特定风格(比如职场干货要专业、情感文要细腻),选它准没错。它的 “风格微调” 功能能精准控制 —— 想加烟火气就选 “口语化增强”,想保留专业感就选 “自然逻辑修正”。

如果是工作室批量产出内容,这个工具效率很高。它支持批量上传 10 篇以内的文章,还能设置 “降 AI 强度”—— 轻度降 AI 适合本身 AI 概率不高的(30%-40%),主要改重复词汇;重度降 AI 针对 60% 以上的,会大改句式,甚至加一些 “个人经历插入”(比如自动加 “之前有个粉丝跟我聊过类似问题”)。

工具是辅助,想让 AI 概率降到 20% 以下,得配合人工调整。这几个技巧是我测了 20 篇内容总结出来的,亲测有效。

拿到 AI 生成的内容,别直接扔给工具。先把长段落拆成短段落,每段不超过 3 行。人类写东西很少大段大段堆文字,都是想到一点写一点。比如原内容一段写 “早餐吃什么好 + 做法 + 注意事项”,拆成 “早餐选这 3 类食材准没错”“简单 3 步做好早餐”“吃的时候记得避开这个坑” 三段,再用工具处理,AI 概率能多降 10%-15%。

工具再智能,也替代不了真人经历。处理完后,一定要加几个专属自己的表达。比如做美食号的加 “我总在菜市场东头那家买鸡蛋,新鲜”;做职场号的加 “上次在公司年会上,领导就提到过这个点”。这些细节 AI 很难模仿,检测工具一看到就会降低 “AI 嫌疑”。

这招有点反常识,但特别管用。人类写东西难免有错别字(比如 “的地得” 用混)、重复词(比如 “这个这个”),甚至偶尔语序颠倒(“饭吃了吗” 说成 “吃了饭吗”)。处理完后,手动加一两个这种小瑕疵,比如把 “今天推荐的这款面霜” 改成 “今天推荐这款面霜哈”(加个 “哈”),或者 “步骤很简单,简单到新手也能会”(重复 “简单”)。

踩过几次坑后发现,有些工具看着花哨,实际一点用没有,给大家提个醒。

这类工具就是把 “好” 换成 “优秀”,“喜欢” 换成 “喜爱”,完全没改句式和逻辑。我之前花 30 块买过一款,处理后 AI 概率只降了 5%,跟没处理差不多。怎么分辨?看它有没有 “句式调整” 功能,只标 “同义词替换” 的直接划走。

有些工具宣称 “100% 过检测”,收费 99 元 / 月,结果每月限 5 次。我一个同行买了,用第三次就提示 “次数用完”,想加次数还得再加钱。选工具前一定要看清楚:免费额度多少,付费后有没有次数限制,别被 “高价 = 好用” 忽悠了。

最气的是这种 —— 处理后 AI 概率降了,但内容完全不对。我之前用一款工具处理 “夏天防晒要涂够量”,结果被改成 “夏天不用涂防晒”,差点误导读者。用工具后一定要逐句核对,重点看数字、观点、建议有没有被改错,尤其是专业领域的内容(比如育儿、健康),错一点就可能出问题。

其实不管用什么工具,最终目的都是让内容看起来像真人写的。与其依赖工具,不如平时多积累 “人类表达素材”—— 比如把刷到的金句、聊天时的口头禅记下来,写的时候自然用进去。工具是帮我们省时间,但真正的 “去 AI”,是让内容有温度、有个性,这才是平台和读者真正认的 “原创”。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】