? 古籍数字化平台:238 家机构信赖的智能新基建

? 核心功能解析:毫秒级检索与多窗口对比的技术突破

? 技术架构:AI 与大数据的深度融合

- OCR 识别:针对古籍破损、异体字等难题,引入多角度数据融合算法,敦煌遗书的识别准确率提升至 98%。

- 语义理解:通过主动学习机制优化自动标点,准确率达 92%,翻译逼近专家水平。

- 知识图谱:将 3 亿字古籍数据结构化,实现人物、地名、事件的智能关联,例如搜索 “李白” 时,系统会自动呈现其生平、作品、交游网络等信息。

?️ 机构信赖的背后:从资源整合到生态共建

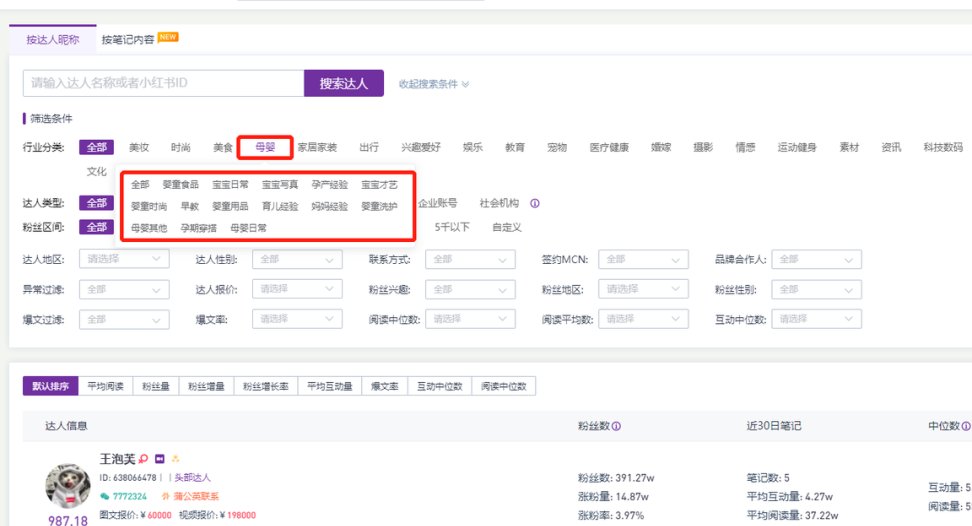

- 资源聚合:平台通过 API 接口和云存储,整合分散在高校、图书馆的古籍资源。例如,“全球汉籍影像开放集成系统” 已聚合 60 万条资源,实现全球中文古籍 “一站式” 阅读。

- 协同校勘:“识典古籍” 发起的 “校书官” 计划,吸引万余名师生参与,通过众包校对完成 1600 余种古籍整理,形成 “学术共同体” 效应。

- 知识转化:平台提供 AI 助手,支持古籍自动翻译、摘要生成,甚至能根据用户需求生成研究问题框架,降低学术门槛。

? 用户体验:从专业研究到大众参与

- 研究者:支持全文检索、多版本比对、校勘记撰写,例如《中华经典古籍库》新增 “邻近检索” 和 “篇章阅读” 模式,可同步显示原书影像与文本,滚动阅读时自动切换页码。

- 爱好者:提供繁简转换、注音注释、AI 白话解析,甚至能通过 “古籍智能助手” 生成趣味解读。例如,用户搜索 “山海经” 时,系统会推荐相关神话故事、艺术创作,激发阅读兴趣。

- 教育场景:平台与高校合作开发教学模块,如四川大学的 “涵古蕴今” 平台,将张之洞捐置的古籍数字化,学生可通过 OCR 识别和全文检索开展课题研究。

⚖️ 挑战与未来:技术伦理与可持续发展

- 数据安全:古籍数字化涉及大量敏感文化资源,需建立严格的版权保护和访问控制机制。例如,“识典古籍” 通过区块链技术确保校勘数据不可篡改,同时设置分级权限保护珍稀文献。

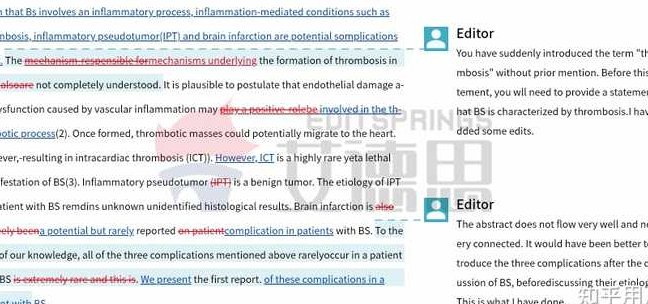

- 技术可解释性:AI 校勘的 “黑箱” 问题可能导致史实偏差。浙江大学的 “云四库智能问答系统” 要求所有引用材料明确出注,确保交互过程可追溯。

- 可持续运营:平台需平衡公益属性与商业价值。“尚古汇典” 通过 B 端数据服务和 C 端会员订阅,探索出 “以商养文” 的模式,未来计划扩展至 100 亿字规模。

古籍数字化平台的崛起,是技术革命与文化传承的双向奔赴。它们以毫秒级检索打破时空壁垒,以多窗口对比激活知识关联,更以开放生态连接 238 家机构的智慧。当敦煌遗书的墨迹在屏幕上清晰重现,当《永乐大典》的残卷通过 AI 补全,我们看到的不仅是技术的胜利,更是文明的重生。这些平台正在书写新的 “典籍史”,让古老智慧在数字时代焕发新生机。