🔍 知网 AIGC 检测系统升级后,原有的降重方法还管用吗?

🔧 升级后的检测系统有啥不一样?

🚫 这些传统降重方法为啥失效了?

- 同义词替换不管用了

以前替换同义词是最常用的降重方法,但升级后的系统会识别语义重复。比如,“提高效率” 改成 “增强效能”,虽然关键词变了,但语义相同,还是会被检测出来。

- 模板化内容成重灾区

AI 生成的内容往往结构清晰、用词规范,但人类写作会有更多自然波动。如果你用 AI 生成的框架,再往里填充内容,系统会因为 “过于流畅” 而标记为 AI 生成。

- 专业术语也危险了

像 “Transformer 架构”“BERT 模型” 这类专业术语,以前使用没问题,现在可能触发警报。系统会认为这些术语是 AI 生成的典型特征。

💡 应对升级,降重策略要升级

1. 深度改写,把 AI 内容变成自己的话

- 不要盯着原文改:先理解原文意思,然后合上电脑,用自己的语言重新组织内容。比如,原文说 “通过实验验证了假设”,你可以改成 “我们设计了一系列实验来检验这个猜想”。

- 加入个人观点:在改写时,结合自己的理解和研究,加入一些分析或评价。比如,在描述研究结果后,加上 “这一发现对实际应用有重要意义,因为……”。

2. 增加文本波动性,模拟人类写作

- 口语化表达:适当加入一些口语化的词汇,比如 “话说回来”“说白了”,让文本更自然。但要注意不要过度,保持学术规范。

- 制造小错误:故意留一些无伤大雅的语法错误,比如少用一个逗号,或者把 “的”“地”“得” 用错。AI 生成的文本通常语法完美,这些小错误反而能降低被检测的概率。

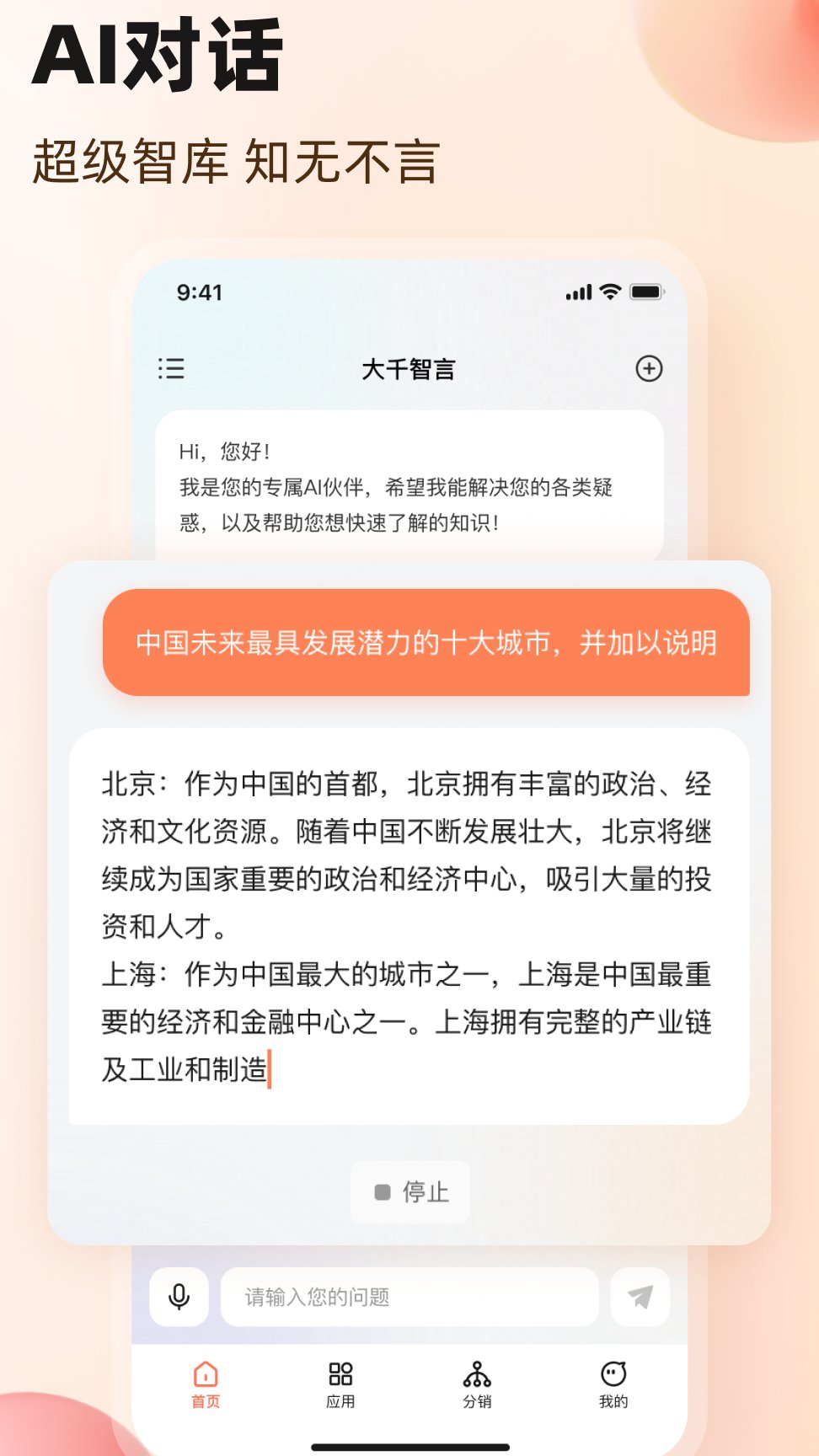

3. 使用第三方工具辅助,但要注意质量

- AI 降重软件:市面上有些工具专门针对知网检测优化,能帮你调整文本结构和用词。比如,把长句拆成短句,用更灵活的表达方式。

- 人工审核:工具只能辅助,最终还是要自己通读一遍,确保内容逻辑通顺,没有偏离主题。

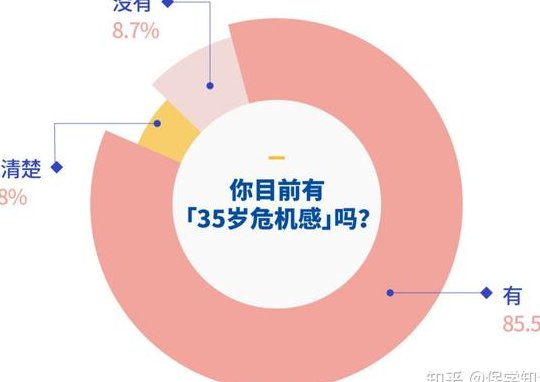

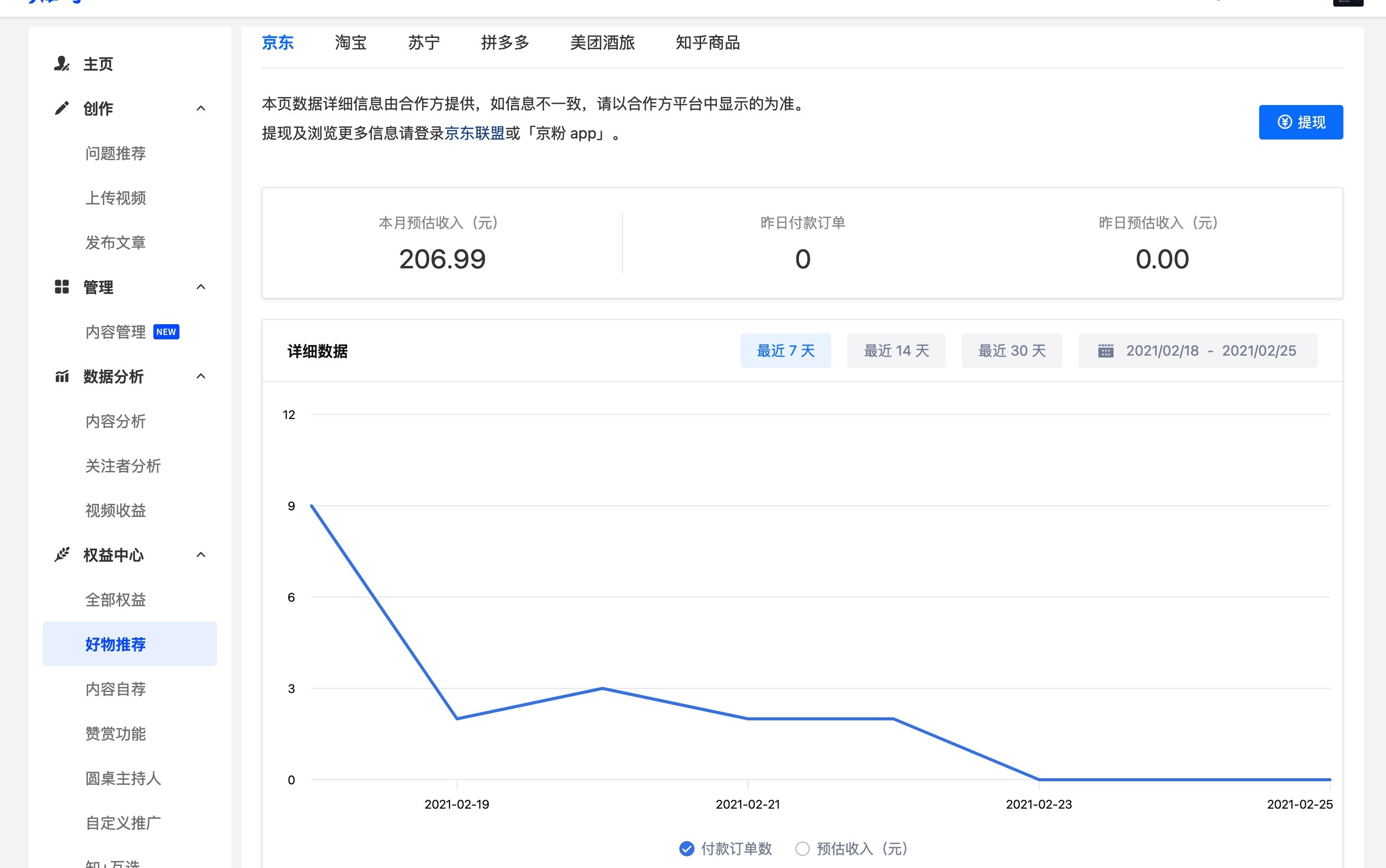

📊 这些方法真的有效吗?来看实测数据

⚠️ 这些误区千万要避开

- 过度依赖工具:有些同学用 AI 降重软件一键生成,结果文本质量惨不忍睹,逻辑混乱。工具只是辅助,关键还是要自己理解内容。

- 删除关键信息:为了降重而删减重要数据或结论,这会影响论文的学术价值。降重应该在不影响内容的前提下进行。

- 忽略格式规范:知网检测对格式也有要求,比如参考文献的标注方式。格式错误可能导致检测结果不准确。

🌟 总结:降重的核心是 “去模板化”

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味