🚀 政策变动核心:检测标准与技术升级

🛠️ 应对策略:从写作到检测的全流程指南

1. 写作阶段:人机协同的边界把控

- 合法使用场景:文献检索、数据可视化、语法校对等基础工作可交给 AI,但核心内容如研究设计、数据分析必须独立完成。例如,使用 AI 生成文献综述后,需结合最新研究补充个人观点,避免直接复制。

- 语言风格调整:AI 生成文本常带有 “模板化” 特征,如频繁使用 “首先、其次” 等关联词。建议改用口语化表达,穿插设问句或修辞,增强文章的 “人味”。比如,将 “因此,研究具有重要意义” 改为 “为啥说这个研究很关键?原因有三……”。

2. 检测前:自查与修改技巧

- 工具选择:先用维普、万方等平台预检,再针对高风险段落进行人工润色。例如,南京信息工程大学学生发现,排比句、押韵对偶句易被判定为 AI 生成,可通过拆分句子结构降低风险。

- 内容重构:对 AI 生成的段落,采用 “提问 - 验证 - 重构” 模式。比如,让 AI 生成研究方法后,追问 “这个方法的局限性是什么?”,再结合文献补充分析,使内容更具深度。

3. 检测后:争议处理与申诉

💡 工具推荐:提升效率与规避风险

1. AI 辅助写作工具

- DeepSeek:适合生成论文框架和文献综述,通过特定提示词可优化内容。例如,输入 “请生成关于 XXX 主题的研究空白,结合近 3 年文献”,能获得更精准的分析。

- 秘塔写作猫:专注语法校对和风格优化,可将 AI 生成的 “学术腔” 转化为自然表达,降低检测风险。

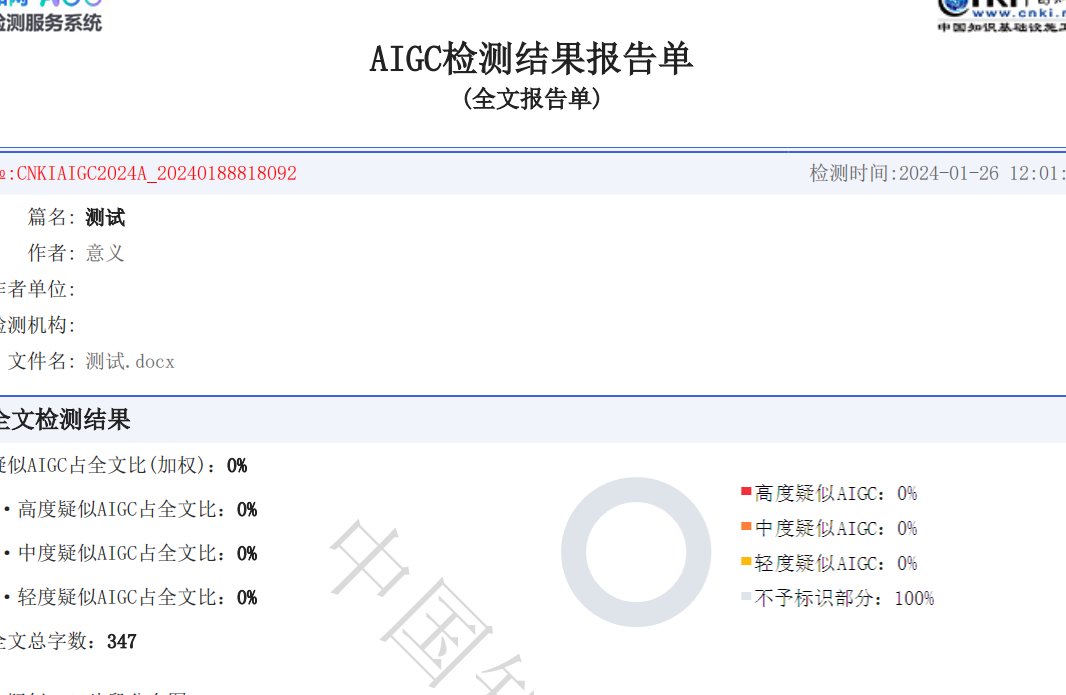

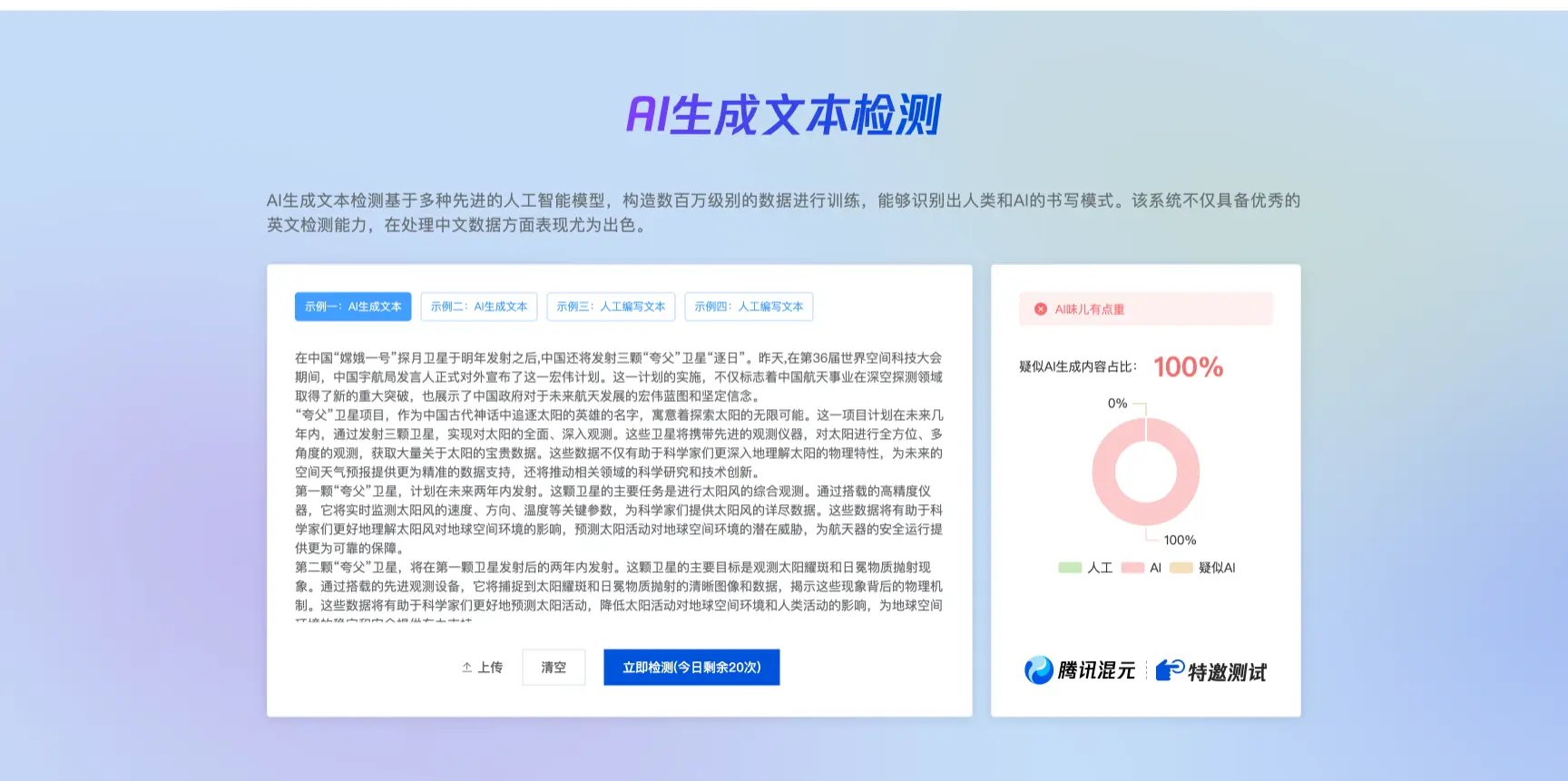

2. 检测与降重工具

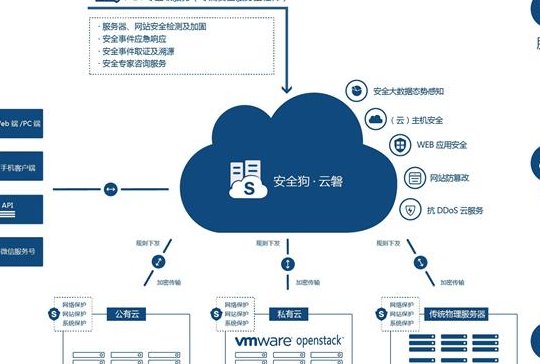

- AIGI-Holmes:厦门大学研发的检测系统,能识别图像和文本中的 AI 痕迹,并提供详细解释,帮助针对性修改。

- 人工降重服务:选择正规平台,避免使用软件批量修改导致语句不通。例如,某平台提供 “人工改写 + 复检” 服务,确保内容符合学术规范。

⚠️ 风险预警:这些行为千万别碰

- 直接复制 AI 生成内容:即使检测率达标,若被发现核心观点非原创,仍可能被认定为学术不端。

- 过度依赖 AI 润色:语言表达能力是论文考核的重点,过度依赖 AI 会削弱个人能力,甚至导致答辩时无法自圆其说。

- 忽视学科差异:文科和理工科的检测标准不同。例如,四川大学规定文科 AIGC 率不超过 20%,理工科不超过 15%,需针对性调整策略。

📚 长期应对:学术能力与技术素养的平衡

- 参与 AI 素养课程:学习如何有效提问、验证 AI 输出内容,例如西南交通大学的《生成式 AI 写作指南》提供了详细的方法论。

- 建立写作流程:从选题到答辩,分阶段完成,避免临时抱佛脚依赖 AI。例如,先手动撰写大纲,再用 AI 补充数据,最后人工整合。

2025 年毕业季的这场 “AI 大考”,既是挑战也是机遇。合理使用 AI 工具,既能提升效率,又能在合规范围内展现学术能力。记住,技术是辅助,思考才是核心。通过科学的策略和工具,你一定能顺利通过检测,交出一份满意的答卷。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味