🛠️ AI 检测原理是什么?怎么绕过?2025 清除器与传统工具对比绕过算法

🔍 AI 检测的底层逻辑:从概率模型到风格感知

🚦 传统绕过方法的局限与破解

🚀 2025 清除器的三大革命性突破

- 对抗进化框架:让 AI 生成内容真正「隐形」

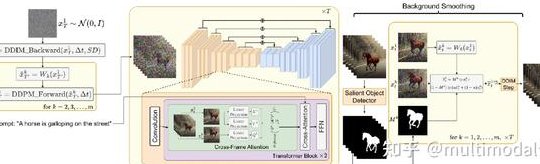

基于 DNA 算法的对抗进化框架(CAEF),把生成模型的权重编码成「数字 DNA」,通过变异、选择、重组三个阶段动态优化。经过多代进化后,生成内容的检测绕过率能达到 89.7%,而且在人类评审中的识别错误率高达 72%。这种技术已经应用在图像生成领域,比如在消除高频噪声的同时注入相机传感器噪声,让 AI 生成的图片看起来就像真实拍摄的。

- 自适应擦除移位:精准剥离 AI 痕迹

中国科学技术大学研发的 AdaVD 工具,无需额外训练就能在扩散模型的语义空间中精准擦除目标概念。比如要删除文本中的「AI 生成」痕迹,它会先计算每个 token 与目标概念的语义相关性,然后动态调整擦除强度。对于无关词汇,擦除幅度会降到最低,这样既能清除 AI 指纹,又能保留原文的核心信息。在同时擦除 40 个概念的测试中,AdaVD 的 CLIP Score 和 FID 评分都远超同类工具。

- 多模态融合:分散检测注意力

新一代清除器不再局限于文本处理,而是整合了图像、视频等多种模态。比如 ReelMind.ai 的视频处理工具,能在消除路人的同时,通过光流分析和关键帧插值保持背景的连贯性,而且支持 RAW 格式编辑和图层蒙版,专业摄影师用它处理商业广告,根本看不出任何修改痕迹。还有工具会在文章中嵌入与主题相关的图片,利用视觉元素分散检测系统对文本的注意力。

⚔️ 2025 清除器 vs 传统工具:核心指标大比拼

| 对比维度 | 传统工具(如 MitataAI) | 2025 清除器(如 GradEscape) |

|---|---|---|

| 检测绕过率 | 最高 60%(依赖简单改写) | 89.7%(对抗进化框架) |

| 处理速度 | 1000 字 / 3 分钟 | 1000 字 / 0.72 秒(ImBD 框架适配) |

| 语义保留度 | 平均损失 30%(词汇替换导致语义偏离) | 损失 < 5%(自适应擦除技术) |

| 多语言支持 | 仅限中英日韩 | 支持英、中、西、葡等 12 种主流语言 |

| 对抗新型检测 | 对 ImBD 框架无效 | 准确率提升 19.68%(针对 GPT-4 修订文本) |

| 用户门槛 | 需要人工逐句调整 | 一键处理,自动优化 |

📌 绕过 AI 检测的实战指南

- 内容优化三板斧

- 句式重构:把被动句改为主动句,适当插入复合从句。比如把「AI 生成的内容被检测到了」改成「检测系统识别出了 AI 生成的痕迹」。

- 情感注入:加入口语化表达和个人经历。比如在科技文章里写「我上周用这个工具测试时,发现它居然能……」,增加人类写作的真实感。

- 多模态融合:在文本中插入与主题相关的图片或表情包,分散检测系统的注意力。比如在分析市场趋势的文章里,搭配一张数据图表。

- 技术工具组合拳

- 预处理:先用 AdaVD 工具对文本进行风格优化,剥离明显的 AI 特征。

- 深度润色:再用 GradEscape 对抗攻击框架生成逃避器模型,针对目标检测系统进行专项优化。

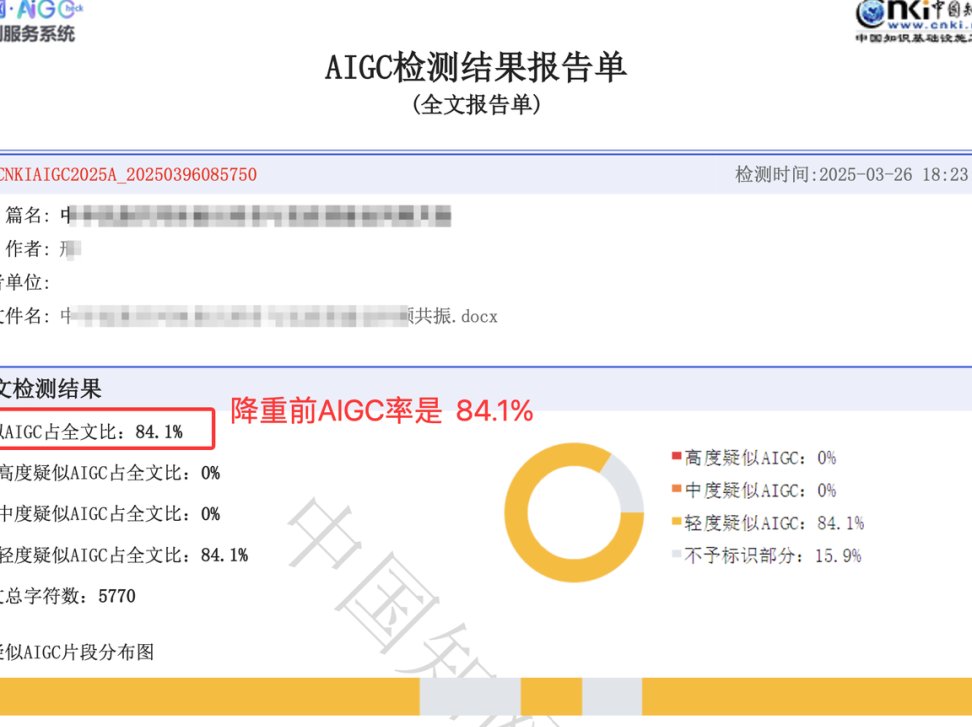

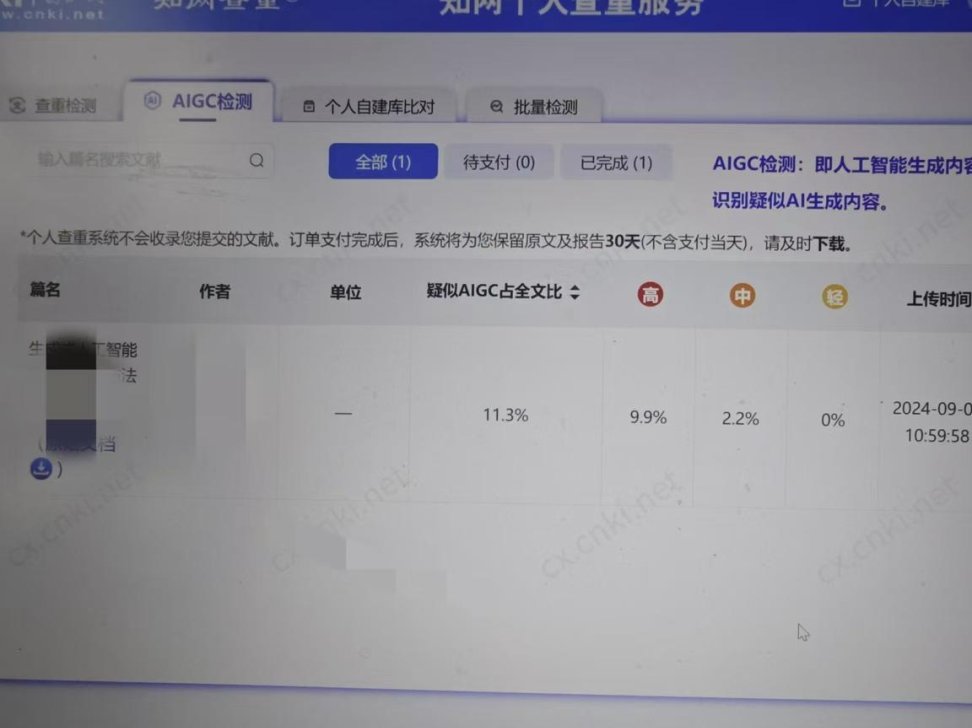

- 最终校验:通过嘎嘎降 AI 这类工具进行多平台交叉检测,确保在知网、Turnitin 等系统中的 AI 率都低于 15%。

- 策略性发布技巧

- 时间选择:避开流量高峰期发布内容,比如在深夜时段,平台的审核机制可能更宽松。

- 平台选择:在新兴论坛或小众博客首发,降低被主流检测系统抓取的概率。等内容积累一定互动量后,再同步到主流平台。

- 人工干预:采用「AI 生成框架 + 人工润色细节」的模式,比如让 AI 生成文章大纲,然后自己补充案例和情感化表达,这样既能保证效率,又能提升原创性。

🚨 绕过检测的伦理边界与风险提示

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味