🔍 知网 AI 检测免费系统有多靠谱?毕业论文 AIGC 内容实测

🌟 检测原理与技术逻辑

🚀 免费版与付费版的核心差异

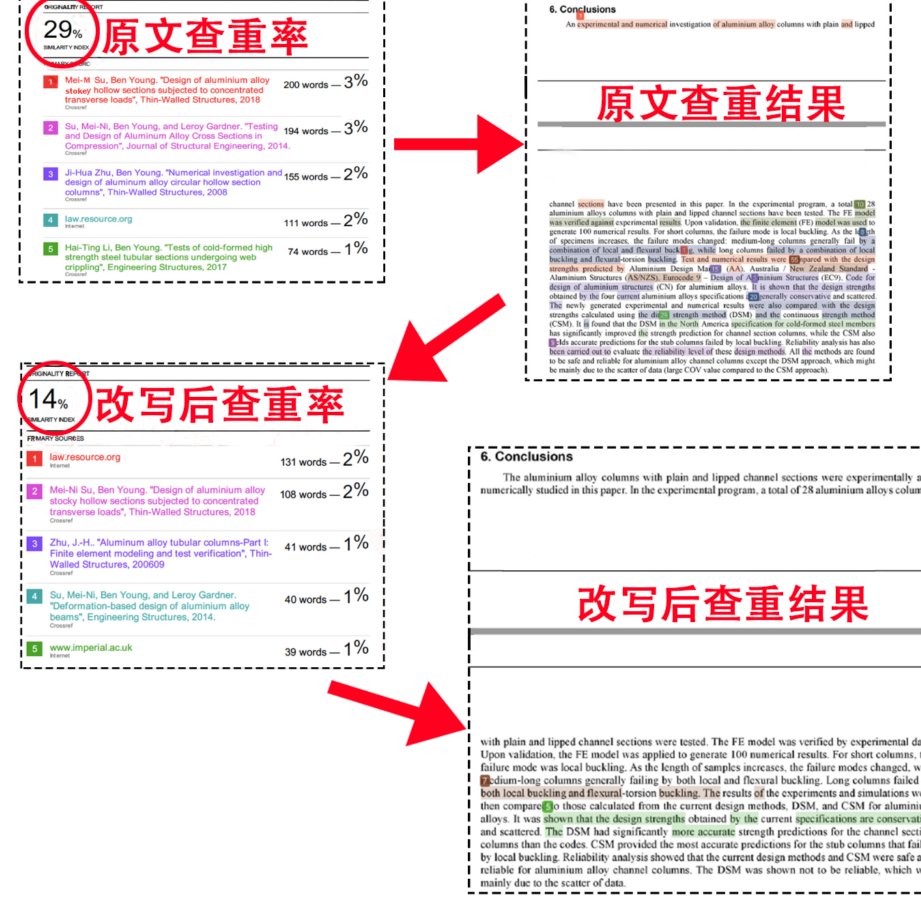

📊 实测数据与典型案例

- 全人工写作论文:一篇经济学专业论文,全文 2.3 万字,无任何 AI 辅助。检测结果显示 AIGC 值为 8.7%,其中摘要部分被标为中风险。分析发现,系统对「研究背景」「文献综述」等固定结构的识别敏感度较高。

- AI 辅助写作论文:使用 ChatGPT 生成论文框架和部分论证内容,人工修改后提交。检测结果 AIGC 值为 22.3%,其中 AI 生成的模型分析段落被精准识别,但人工润色的案例分析部分未被标注。

- 全 AI 生成论文:通过 DeepSeek 生成完整论文,未做任何修改。检测结果 AIGC 值高达 91.4%,系统甚至识别出了 AI 生成的虚假参考文献。

💡 应对误判的实战策略

- 多平台交叉验证:根据知网规定,若对检测结果质疑,可提供维普、万方或 GPTzero 的非高风险报告作为申诉依据。某学生用维普检测 AIGC 值为 0.84%,成功推翻了知网的高风险判定。

- 针对性修改技巧:

- 语言风格调整:将长句拆分为短句,适当加入口语化表达。比如把「本研究采用实证分析方法」改为「我们用实际数据来验证观点」。

- 专业术语替换:对于固定概念,可采用「同义转述 + 案例说明」的方式。例如,解释「供给侧改革」时,先给出定义,再结合具体行业案例分析。

- 结构重组:打乱 AI 生成的「问题 - 分析 - 对策」三段式结构,增加过渡句和设问句,比如在论证部分加入「这里有个疑问:为什么会出现这种现象?」。

- 保留创作证据:建议使用带时间戳的写作工具(如 Notion),完整记录与 AI 的对话历史、修改痕迹。某高校要求学生提交《AIGC 使用情况说明表》,需详细列出 AI 参与的环节和修改比例。

⚠️ 系统的三大致命短板

- 对新兴 AI 模型识别滞后:2025 年 4 月,某学生使用最新版 ChatGPT-4.5 生成论文,免费版检测 AIGC 值仅为 10%,而付费版也仅识别出 35%。原因是系统对模型迭代的响应周期长达 2-3 个月。

- 数据偏见问题:理工科论文的检测误差显著高于文科。数学系学生的论文中,大量数学公式被误判为 AI 生成,导致 AIGC 值超过 30%。这是因为系统对专业领域的语言模式训练不足。

- 检测结果的不可解释性:检测报告仅显示「置信度」数值,却不说明判定依据。某学生论文中「摘要」部分 345 字有 343 字被标为 AI 生成,但系统无法解释具体识别逻辑。这种黑箱操作让学生难以针对性修改。

📌 深度建议与行业趋势

- 核心内容人工撰写:研究假设、实验设计、数据解读等关键环节必须独立完成,避免使用 AI 生成。

- 边缘内容 AI 优化:文献综述、格式排版等辅助性工作可借助 AI 工具,但需人工审核并修改至少 30% 的内容。

- 预留充足检测时间:建议在答辩前 2 个月完成初稿,预留 2-3 次检测和修改周期,避免因系统更新导致结果突变。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】