🔥 朱雀 AI 检测靠谱吗?2025 大模型识别准确率解析新手必看教程

📊 从技术原理看朱雀的核心竞争力

- 内容类型:对新闻、公文这类结构化文本识别最准,诗歌、小说等文学体裁误判率较高

- 生成方式:直接复制粘贴的 AI 内容容易识别,经过多轮改写的混合文本可能漏检

- 检测策略:全文检测和分段检测结果可能差异巨大,比如方文山某篇推荐文全文测显示 100% AI 率,删除标题后只剩 37%

🚀 2025 年大模型环境下的实测表现

第一组:经典文本挑战

用老舍《林海》原文和 AI 仿写版分别检测。朱雀对原文的 AI 率判定为 0.2%,而对 AI 仿写版直接标红 100%,这说明它对经典文学的辨识度极高。但换到人工撰写的学术论文时出了状况 —— 某学科论文被误判为 9.7% AI 率,推测是专业术语的标准化表达触发了检测规则。

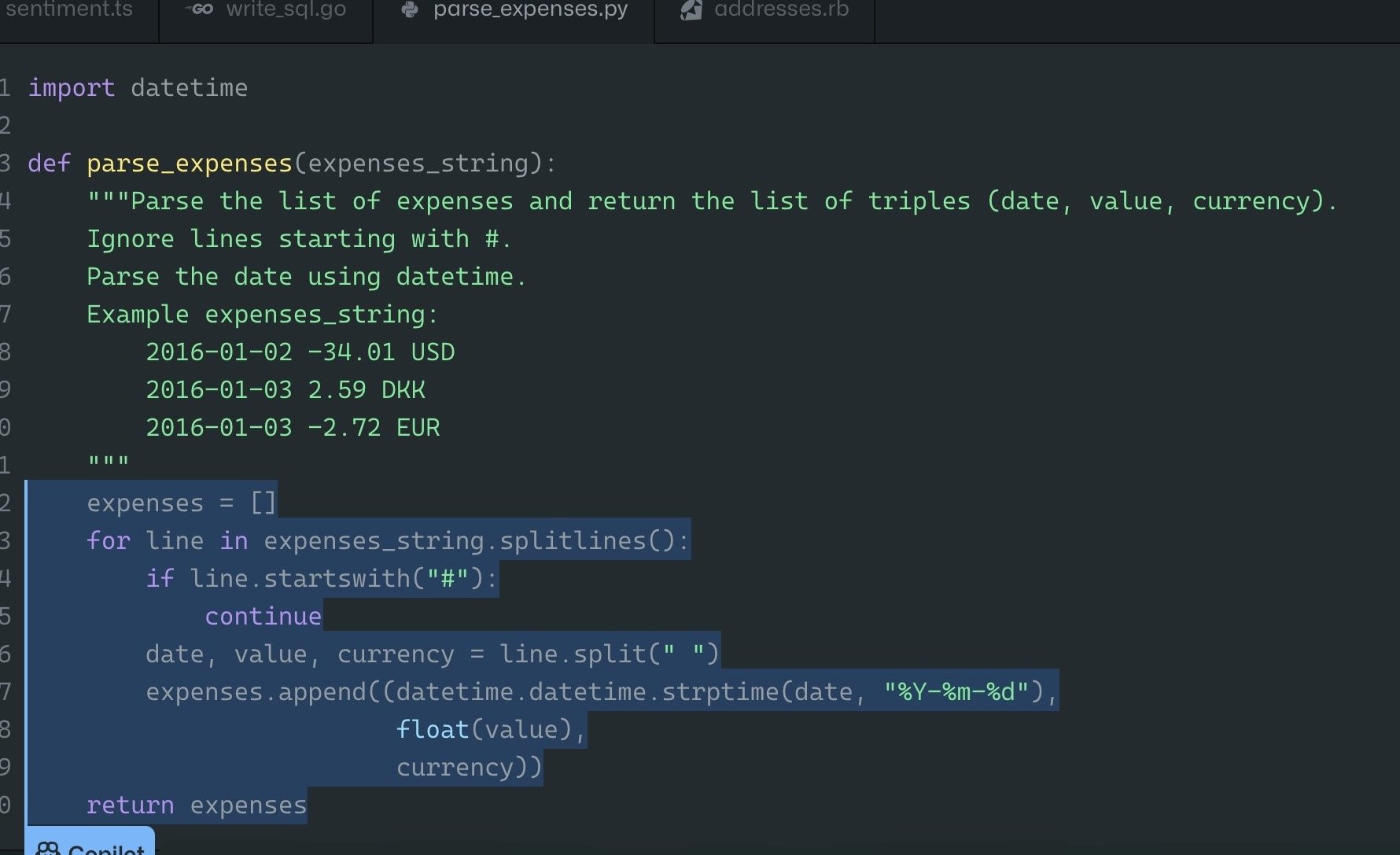

把一段 ChatGPT-5 生成的文案(200 字)和我自己写的 800 字分析混在一起。朱雀不仅准确标出了 AI 段落,还贴心地用热力图显示每个句子的生成概率。不过我发现一个细节:连续超过 50 字的 AI 内容更容易被识别,而穿插改写的句子可能被漏检。

把同一篇检测结果分别提交到知网、PaperPass 等 10 款工具。朱雀在中文内容检测上优势明显,对 AI 生成散文《林海》的识别率达到 100%,远超知网的 0% 和挖错网的 0.1%。但在英文检测上略逊一筹,比如对一段混合了 Shakespeare 风格的 AI 文本,误判率比 isgpt.org 高 12%。

🛠️ 新手必知的 5 个高效使用技巧

- 分场景设置检测策略

- 学术论文:建议采用分段检测,避免公式、图表干扰整体结果

- 自媒体内容:重点检测标题和开头 200 字,这部分往往是 AI 生成重灾区

- 商业文案:开启同义词替换监测,能识别出用「优化」代替「改进」的改写手法

- 利用阈值动态调整功能

朱雀的检测结果会显示人工创作可能性百分比。根据我的经验:

- 自媒体平台投稿:建议设置阈值在 60% 以上,避免被平台误判为 AI 内容

- 学术用途:需结合学校要求(本科一般低于 40%,研究生低于 15%)灵活调整

- 警惕检测盲区

- 诗歌检测:目前对押韵格式的识别还不够智能,某首 AI 生成的七言绝句误判率高达 45%

- 局部修改图片:对经过 PS 二次编辑的图片,可能把正常修图误判为 AI 生成

- 跨模态内容:同时包含文本和图片的 PPT、海报,建议分开检测再综合判断

- 数据安全防护要点

- 敏感内容检测前先做脱敏处理,比如删除个人信息、项目代号

- 企业用户可申请私有化部署,避免核心数据上传云端

- 检测历史记录定期清理,防止被他人冒用

- 结合其他工具交叉验证

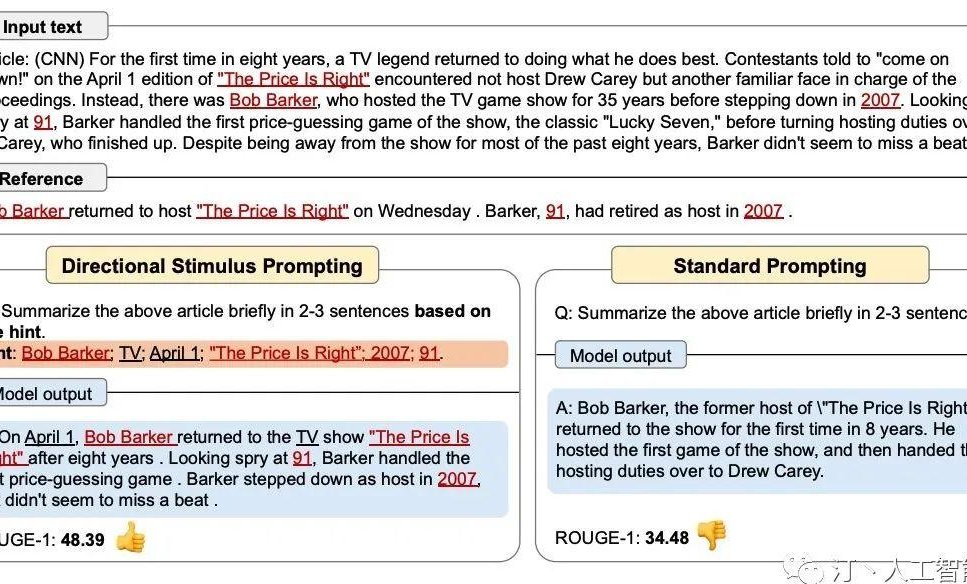

遇到检测结果存疑时,推荐用ContentAny 做补充分析。它能逐句标注 AI 生成概率,比如我写的某篇评测文章,朱雀显示 23% AI 率,ContentAny 则指出第三段有 5 句话是 AI 辅助创作。

⚠️ 使用朱雀必须避开的 3 个大坑

- 直接套用检测结果

之前有个做自媒体的朋友,看到检测报告显示 AI 率 35% 就直接投稿,结果被平台限流。后来才发现,平台算法更关注语义连贯性,而朱雀对长句改写的识别还不够精准。

- 忽视检测范围设置

测试中发现,标题和作者信息对检测结果影响巨大。某篇包含「AI 写作」关键词的标题,单独检测时 AI 率高达 89%,但放到全文中检测就降到了 28%。建议大家在检测前仔细检查是否勾选了「包含标题」选项。

- 过度依赖免费版功能

免费版每天只有 20 次检测额度,且不支持批量处理和API 接口调用。如果是企业用户,建议升级到专业版,能实现检测结果自动同步到 OA 系统,效率提升 3 倍以上。

📈 2025 年大模型时代的检测趋势

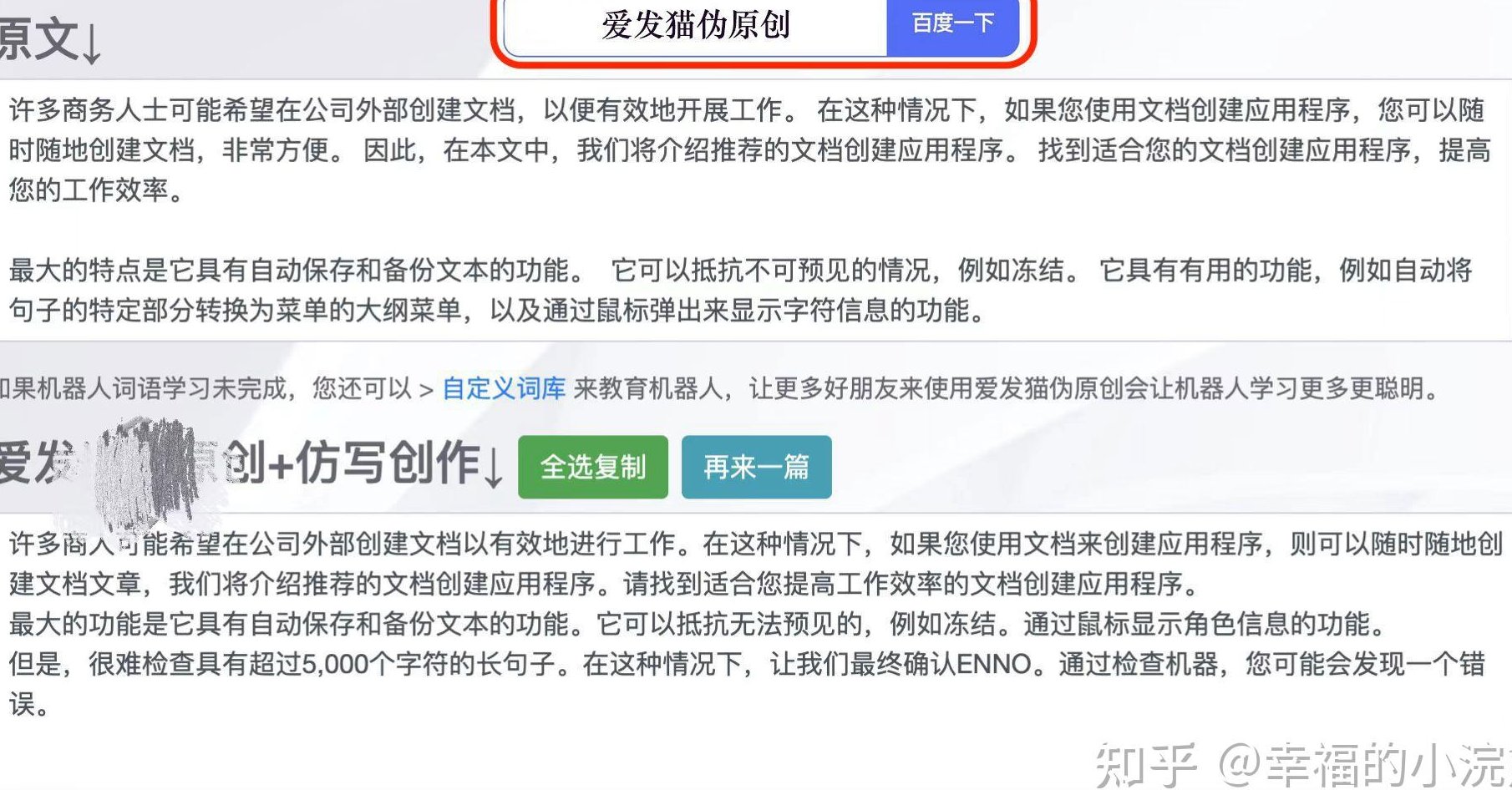

- 改写技术对抗:像 DeepSeek 这类工具,输入一句「消除机器写作痕迹」的提示词,就能让 AI 生成内容的检测通过率从 30% 提升到 75%

- 多模态融合检测:未来的 AI 内容可能同时包含文本、图片、视频,朱雀目前的视频检测功能还在研发中,短期内多模态内容的检测仍需依赖人工复核

💡 给新手的终极建议

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味