🔍 朱雀大模型检测官网入口 2025 最新版:快速登录教程与安全验证指南

🚀 直达官网:认准唯一正版入口

🔑 快速登录:三步搞定身份验证

进入官网后,首先映入眼帘的是两大功能模块:左侧是文本检测区域,右侧是图像检测入口。如果你要检测一篇文章,直接在左侧的文本框里粘贴内容,或者点击 “上传文档” 按钮导入 Word 文件;如果是图片检测,点击右侧的 “选择文件” 按钮即可。这里有个小技巧,文本检测支持批量上传,一次最多可以提交 5 篇文档,大大提高了工作效率。

当你点击 “立即检测” 按钮后,系统会弹出一个滑块验证窗口。这一步是为了防止恶意程序批量调用接口,大家按照提示把滑块拖到指定位置就可以了。实测整个验证过程不超过 3 秒,比某些电商平台的验证码友好多了。

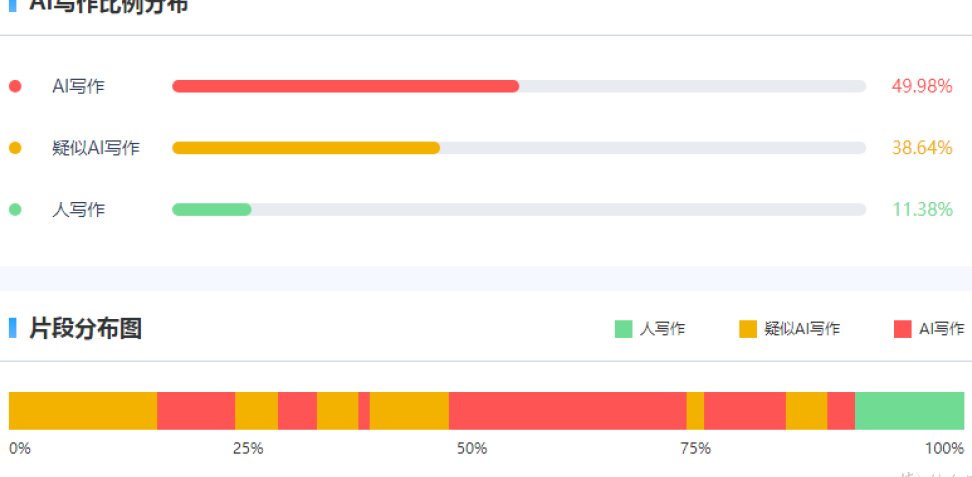

提交检测后,系统会在 10-30 秒内返回结果。文本检测报告会用不同颜色标注 AI 生成概率:绿色代表 “人类创作可能性极高”,黄色表示 “疑似 AI 辅助创作”,红色则意味着 “高度怀疑为 AI 生成”。图像检测报告更直观,除了给出概率值,还会用红色框标注出 AI 生成的可疑区域,比如光影不自然的部分或者逻辑矛盾的元素。

🔒 安全加码:四大验证机制保驾护航

这项技术就像给 AI 生成的内容打上了 “基因标签”。腾讯在与多家 AI 厂商的合作中,要求对方在生成内容时嵌入隐形水印,这些水印肉眼无法识别,但朱雀系统可以通过特定算法提取并验证。比如你检测一张用 Midjourney 生成的图片,系统能精准识别出水印信息,即使图片经过裁剪或压缩也不影响检测结果。

不同于市面上单一维度的检测工具,朱雀采用了文本、图像、语义三重特征交叉验证的方式。以文本检测为例,系统不仅会分析词汇集中度、句子长度分布等表层特征,还会深入挖掘语义连贯性和逻辑合理性。我曾经用一篇经过人工润色的 AI 文章做测试,表层特征显示 “人类创作概率 85%”,但语义分析模块还是揪出了多处逻辑断层,最终判定为 “AI 生成”。

为了应对 AI 技术的快速迭代,朱雀的训练数据每天都会更新。我注意到官网的 “技术动态” 栏目每周都会发布新的对抗案例,比如 2025 年 3 月更新的 “针对 ChatGPT-5.0 生成内容的检测模型”,专门解决了这类模型通过调整句式规避检测的问题。这种动态响应能力,让朱雀始终能站在对抗 AI 造假的最前沿。

对于企业用户,朱雀提供了定制化的安全方案。比如某新闻机构接入朱雀 API 后,所有检测数据都会通过腾讯云的专有通道传输,采用 AES-256 加密算法进行存储,并且支持区块链存证,确保检测结果具备法律效力。这种级别的数据防护,在同类工具中非常罕见。

📌 实操技巧:让检测结果更精准

- 去除明显的格式代码:像 Markdown 的加粗符号、LaTeX 公式等,可能会干扰检测模型的判断。

- 保留原始创作痕迹:如果是 AI 辅助写作,尽量保留一些口语化的表达或笔误,这些 “瑕疵” 反而能降低误判概率。

- 上传原图:经过压缩的图片可能会破坏 AI 生成的特征信息,建议上传未经处理的原始文件。

- 标注创作过程:如果图片经过人工二次编辑,可以在检测时附上简单说明,帮助系统更准确地判断。

- 使用 API 接口:对于需要高频检测的用户,官网提供了 API 接入文档,支持批量提交检测任务,响应速度比网页端快 30% 以上。

- 建立白名单:企业用户可以将内部常用的 AI 工具添加到白名单,避免误判。

❗ 注意事项:避免踩坑指南

目前官网提供每天 20 次的免费检测额度,文本和图像检测共享次数。建议把免费额度留给重要内容,日常测试可以使用 “草稿模式”,这种模式下检测结果仅供参考,不计入次数。

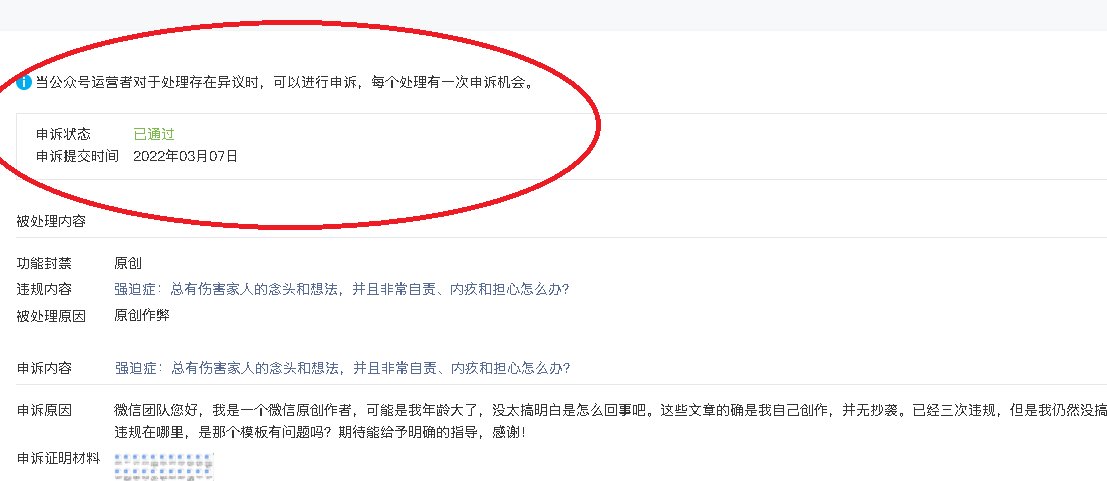

任何 AI 检测工具都存在一定的误判率。比如老舍的《林海》曾被某工具误判为 “99.9% AI 生成”,但朱雀给出的结果是 “0%”。如果对检测结果有疑问,建议结合多个工具进行交叉验证。

根据《人工智能生成合成内容标识办法》,使用 AI 生成内容时需在显著位置添加标识。朱雀的检测报告可以作为合规证明,但最终的法律责任仍由内容发布者承担。

🎯 未来展望:从检测到治理的生态布局

- 视频检测模块:预计 2025 年底上线,支持识别 AI 生成的视频片段和深度伪造内容。

- 实时监控系统:针对自媒体账号,提供 AI 内容发布预警功能,一旦检测到违规内容,会立即推送通知并限制发布。

- 行业解决方案:针对教育、医疗等特定领域,推出定制化的检测模型,比如识别医学论文中的 AI 生成图表。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味