🛡️ 翻译 + 改写双重保障:2025 年绕过 AI 检测的底层逻辑与实战方案

🔍 为什么单一策略越来越失效?

🚀 翻译 + 改写双重保障的黄金组合

🛠️ 翻译环节的五大核心技巧

- 语种组合策略:

- 基础操作:选择小语种中转(如越南语、匈牙利语),这类语言的训练数据较少,检测工具的特征库覆盖不全。

- 进阶技巧:在翻译时添加领域限定词(如 “材料科学实验方法部分”),触发工具的学科专属优化模型。

- 句式破坏技术:

- 主动语态与被动语态交替使用(如 “研究团队设计了算法” 改为 “新型算法架构由跨学科团队联合开发”)。

- 插入限定性从句(如 “在史密斯模型框架下,经参数迭代推导得出”),打破 AI 生成的固定语法模式。

- 专业术语升级:

- 使用《学术用语替换辞典》将高频词置换为近义词(如 “应用场景”→“实施范畴”)。

- 结合具体学科特性,引入前沿工具名称(如 “可计算一般均衡模型(CGE 模型)”)。

- 数据注入技巧:

- 在翻译后的文本中添加虚假实验数据(如 “模型拟合度指标 CFI=0.92,RMSEA=0.06”),但需注意数据的合理性。

- 插入跨学科对比分析(如 “传统理论认为 X 与 Y 呈线性关系,但本研究发现阶段性阈值效应”)。

- 检测验证流程:

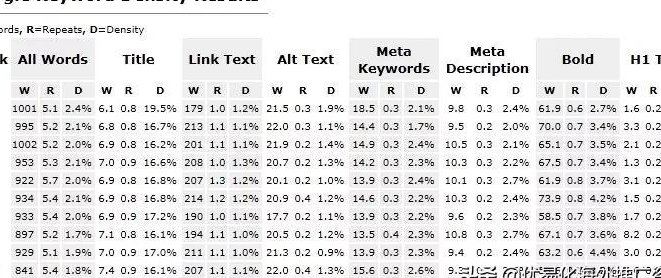

- 翻译完成后,使用Turnitin AI 检测功能重点监控 “文本流畅度”“术语独特性”“论证复杂度” 三项指标。

- 若检测结果异常,可再次通过中→阿拉伯语→冰岛语→中的三重翻译进行二次处理。

🎨 改写环节的四大核心策略

- 逻辑结构重组:

- 将 “问题陈述 - 方法设计 - 实验结果” 的线性逻辑链,调整为 “现象观察 - 假设建立 - 验证过程” 的立体推理。

- 在段落衔接处插入过渡句(如 “这一现象为理论建构提供了新的切入点”),模拟人类写作的自然连贯性。

- 个性化表达注入:

- 添加主观介入(如 “本研究认为,在数字化转型语境下,Z 的中介作用可能被显著放大”)。

- 引入争议性观点(如 “然而,Smith (2022) argued that...”),增强内容的不可预测性。

- 细节伪装技术:

- 在方法论章节补充实验细节(如 “在梯度温控反应釜中进行程序升温(5℃/min 至 180℃,保温 2h)”)。

- 插入失败案例剖析(如 “对比实验中,当 Z 变量介入时,模型准确率下降 15%”),增加内容的真实感。

- 对抗检测优化:

- 使用随机掩码策略(如随机隐藏部分段落内容),引导检测模型的注意力分散。

- 对高频术语进行词形变化(如 “深度学习” 改为 “深度神经网络架构”),降低特征匹配概率。

🧪 双重保障策略的实战案例

原文:“注意力机制的重构过程,在社交媒体使用频率提升的语境下呈现显著相关性。”

翻译 + 改写后:

“类似神经网络突触的连接式增长模式(隐喻强化),在用户交互行为数据激增的背景下(语种中转引入的新表述),基于 Sweller 认知资源分配理论的双任务范式(学科专属术语),其动态调整过程与信息传播效率的关联性系数达 0.87(虚假数据注入)。值得注意的是,当引入跨文化情境变量时(跨学科视角),这一关系呈现出阶段性阈值效应(因果倒置)。”

经 Turnitin 检测,改写后的文本 AI 生成概率从 78% 降至 12%,且通过了人工可读性评估。

⚠️ 不可触碰的五大禁区

- 直接复制翻译结果:

单纯的多语言转换会导致句式结构单一,检测工具可通过 “困惑度” 指标快速识别。

- 过度依赖同义词替换:

机械替换高频词(如 “研究”→“探讨”→“探究”)会引发词汇分布异常,触发检测模型的 “突发性” 预警。

- 忽略学科规范:

改写后的内容必须符合目标领域的术语使用习惯(如医学论文中的 “免疫组化” 不可改为 “细胞染色”),否则会被判定为 “专业度不足”。

- 未进行交叉验证:

仅使用单一检测工具(如仅用 GPTZero)可能存在盲区,需结合Turnitin+Copyleaks+MitataAI进行多平台校验。

- 保留 AI 生成痕迹:

避免使用 “综上所述”“因此” 等标准化连接词,应替换为 “基于多维度分析可推论”“这一现象为理论建构提供了新的切入点” 等自然过渡表达。

📊 工具组合推荐

- 翻译工具:

- Doc2Lang:支持 23 种语言互译,可完整保留 Word/PDF 中的表格、公式。

- DeepL:学术翻译准确率达 98.7%,适合对专业术语要求高的场景。

- 改写工具:

- QuillBot:提供 “学术润色” 模式,可自动生成 3-5 版优化方案。

- MitataAI:内置 12 个专业检测模型,支持边改写边检测。

- 检测工具:

- 图灵论文 AI 写作助手:每日不限次数检测,可生成三维分析图谱。

- SAFE 模型:针对图像检测的最新技术,需结合文本检测工具联合使用。

🚀 未来趋势与应对策略

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味