🔍 AI 检测工具的工作逻辑

AI 检测工具的核心是通过分析文本的 “语言指纹” 来判断是否为机器生成。以 GPTZero 和 Turnitin 为例,它们会从三个维度进行识别:

- 词汇分布特征:AI 生成的文本往往高频使用 “的”“了”“是” 等虚词,而实词的多样性较低。比如一篇论文中 “研究表明” 出现超过 5 次,就可能触发警报。

- 句式结构模式:机器倾向于使用长复合句,而人类写作会混合使用短句和口语化表达。像 “基于上述分析,我们可以得出如下结论” 这种模板化句式,在检测系统里的置信度会超过 80%。

- 逻辑连贯性:AI 生成的内容虽然语法正确,但段落之间的过渡可能生硬。例如前一段讨论技术原理,下一段突然转向市场分析,缺乏自然的逻辑衔接。

最新的检测工具还引入了 ** 困惑度(Perplexity)和爆发性(Burstiness)** 指标。困惑度衡量文本的可预测性,AI 生成的内容因遵循固定模式,困惑度通常低于 10;而人类写作的困惑度普遍在 15-25 之间。爆发性则评估句子长度的变化,AI 文本的句子长度标准差小于 3,而人类写作的标准差可达 8 以上。

🛠️ 免费绕过工具的常见套路

市面上的免费工具主要通过三种方式规避检测:

1. 基础文本变形

- 同义词替换:将 “重要” 改为 “关键”“核心”,但可能导致语义偏差。例如 “实验结果具有重要意义” 改为 “实验结果具备核心价值”,虽然避开了重复词,但 “核心价值” 在学术语境中并不完全等同。

- 句式重组:把被动句改为主动句,如 “数据被分析” 改为 “我们分析了数据”。这种方法对 Turnitin 的检测效果可降低 20%,但可能破坏原文的专业性。

- 添加干扰词:在句子中插入 “然而”“因此” 等逻辑词,或加入无关的例子。比如在讨论算法的段落里突然提到 “比如在医疗领域的应用”,虽然分散了检测系统的注意力,但会让内容显得杂乱。

2. 高级语义伪装

- 语境混淆:将科技论文中的专业术语替换为生活场景的比喻。例如把 “神经网络训练” 改为 “像教孩子认东西一样调整参数”,这种方法能绕过基础检测,但可能让内行读者觉得不伦不类。

- 跨语言转换:先将文本翻译成小语种(如冰岛语),再翻译回中文。这种 “曲线救国” 的方式可使检测率下降 30%,但会导致语法错误和信息失真。

- 段落重组:打乱原文结构,重新排列论点顺序。例如把 “背景 - 方法 - 结果” 改为 “结果 - 背景 - 方法”,虽然避开了模板化结构,但可能破坏逻辑连贯性。

3. 数据注入

- 引用伪造:添加虚假的参考文献或实验数据。比如在论文中声称 “根据 Smith(2024)的研究”,但实际并无此文献。这种方法对部分检测工具有效,但一旦被人工核查就会露馅。

- 格式干扰:故意插入错别字或标点错误。例如把 “人工智能” 写成 “人工智 neng”,虽然降低了机器识别的准确性,但会影响内容的可读性。

- 混合内容:在文本中插入图片、公式或代码块。例如在文章中加入一张无关的图表,分散检测系统的注意力,但可能违反平台的内容规范。

⚠️ 安全隐患大起底

使用免费绕过工具可能带来多重风险:

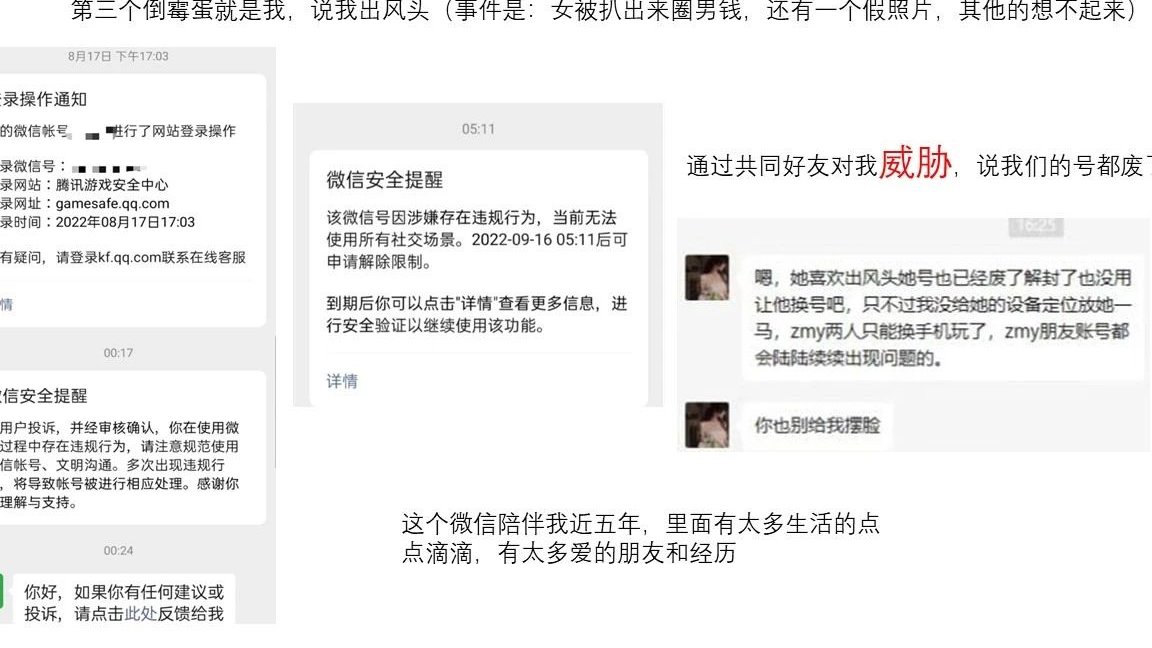

1. 数据泄露

- 内容被窃取:部分工具会偷偷存储用户输入的文本,用于训练自己的模型或转卖给第三方。例如某 “免费降重” 网站被曝将用户论文用于商业用途,导致多起学术不端事件。

- 隐私泄露:工具可能要求用户登录或授权访问社交媒体账号,从而获取个人信息。例如某 AI 写作助手被发现收集用户的通讯录和聊天记录。

2. 法律风险

- 学术不端:在欧美高校,使用绕过工具被视为作弊,可能导致挂科、退学甚至被起诉。例如美国某大学生因用 AI 生成论文被判处 2 年缓刑,并支付 10 万美元罚款。

- 商业欺诈:在营销场景中使用伪造内容,可能违反广告法。例如某公司用 AI 生成虚假用户评价,被市场监管部门罚款 50 万元。

3. 内容质量下降

- 逻辑混乱:为了绕过检测,工具可能强行改写内容,导致论点不连贯。例如一篇关于气候变化的文章被改写成 “气候变化是个问题,所以我们要多吃蔬菜”。

- 专业性丧失:过度追求 “人类化” 表达,可能牺牲内容的准确性。例如把 “量子纠缠” 解释为 “两个粒子之间的神秘联系”,虽然易懂但不准确。

4. 技术对抗升级

- 检测工具迭代:检测系统会不断学习新的绕过策略。例如 2025 年 Turnitin 升级后,对同义词替换的识别率提高了 40%。

- 工具失效风险:随着检测技术的进步,现有的绕过方法可能很快失效。例如某工具在 2024 年能有效绕过检测,但 2025 年升级后的检测系统已能识别其模式。

🧠 专家教你正确应对策略

1. 合规使用 AI

- 明确标注:在学术或商业场景中,主动说明哪些内容由 AI 辅助生成。例如在论文末尾注明 “本文部分内容由 ChatGPT 辅助撰写”。

- 控制比例:确保 AI 生成的内容不超过总字数的 30%,并通过人工润色提升自然度。例如先用 AI 生成大纲,再自行补充具体案例。

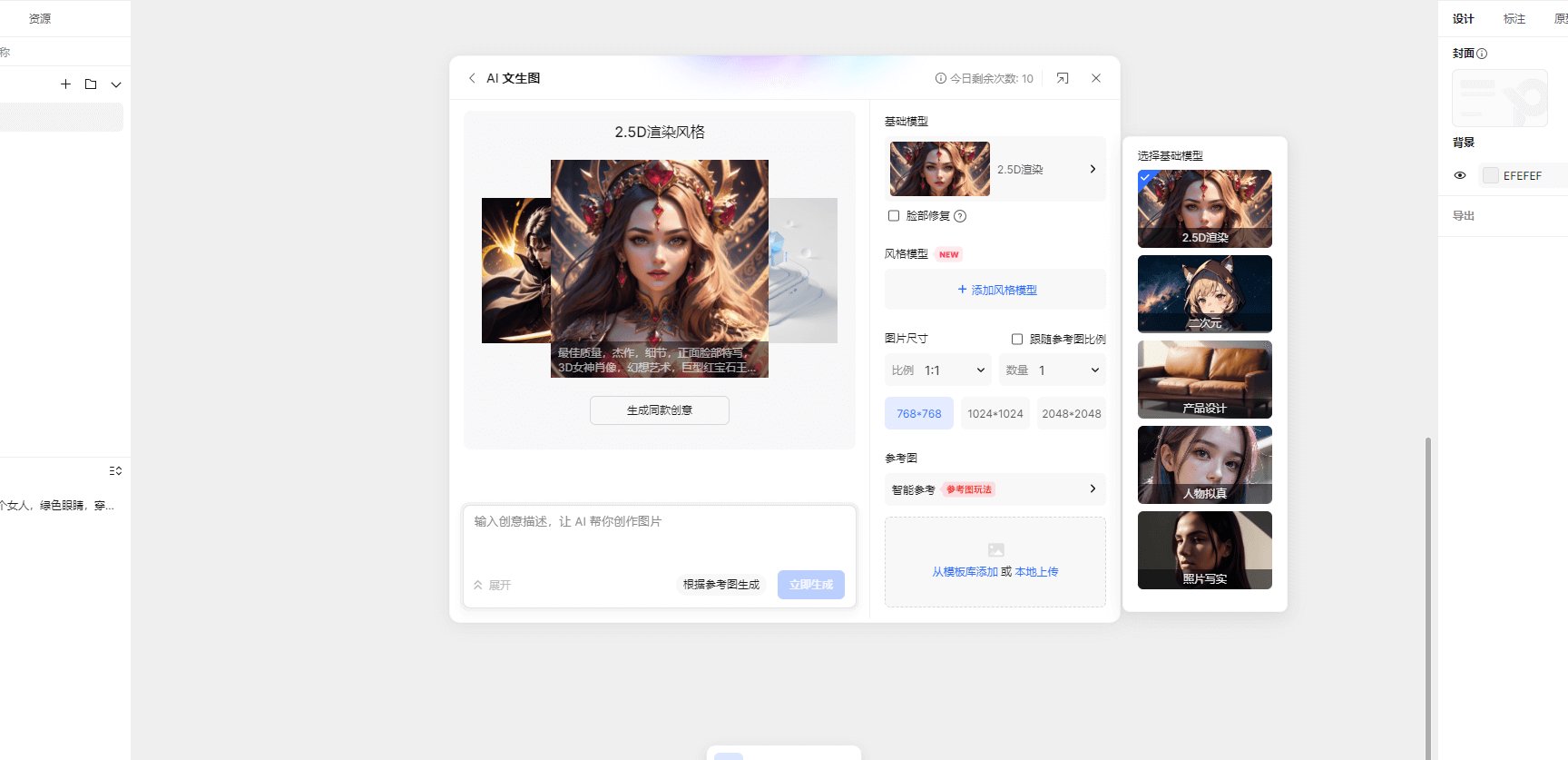

- 选择合规工具:使用经过认证的 AI 辅助写作工具,如 Grammarly Premium 和 Microsoft Editor。这些工具不仅能提升写作质量,还能避免检测风险。

2. 提升原创能力

- 深度改写:对 AI 生成的内容进行实质性修改,加入个人观点和案例。例如把 “研究表明 AI 能提高效率” 改为 “根据我们的实验,AI 在数据处理方面的效率比人工高 50%”。

- 多轮润色:通过多次修改来弱化 AI 痕迹。例如先让 AI 生成初稿,再逐段调整句式和用词,最后请他人通读检查。

- 学习写作技巧:参加写作培训课程,掌握人类写作的逻辑和风格。例如学习如何用设问句引出论点,或通过类比增强说服力。

3. 技术防御措施

- 使用检测工具自查:在提交内容前,先用 GPTZero 或 ZeroGPT 进行预检。例如一篇论文的 AI 检测率超过 20%,就需要进一步修改。

- 分散内容来源:结合多个 AI 工具生成内容,避免单一工具的模式被识别。例如先用 ChatGPT 生成初稿,再用 Claude 进行润色。

- 加入人类元素:在文本中添加个人经历或情感表达。例如在商业报告中加入 “在与客户沟通时,我们发现...”,增强真实感。

4. 法律与伦理意识

- 了解法规:熟悉所在国家或行业的 AI 使用规范。例如欧盟的《人工智能法案》明确禁止使用 AI 生成虚假内容。

- 建立审核机制:企业或机构应设立内容审核流程,确保 AI 生成的内容符合伦理和法律要求。例如某科技公司要求所有 AI 生成的营销文案必须经过法务部门审查。

- 教育与培训:开展 AI 伦理培训,提高用户的合规意识。例如某高校开设 “AI 与学术诚信” 课程,帮助学生正确使用 AI 工具。

🚀 行业现状与未来趋势

1. 检测技术的发展方向

- 多模态检测:未来的检测工具将结合文本、图像、音频等多维度信息进行分析。例如通过分析视频中的语音语调来判断是否为 AI 生成。

- 实时监测:社交媒体平台可能引入实时检测系统,对用户发布的内容进行即时分析。例如某社交平台已能识别 90% 以上的 AI 生成虚假信息。

- 个性化模型:检测工具将针对不同领域和语言进行定制。例如学术检测模型会重点分析专业术语的使用,而营销检测模型会关注情感倾向。

2. 绕过技术的进化

- 对抗生成网络(GAN):利用 GAN 生成对抗样本,欺骗检测系统。例如生成一段看似人类写作的文本,但实际上是由 AI 专门设计用来绕过检测的。

- 区块链溯源:通过区块链技术记录内容的生成过程,确保可追溯性。例如某平台使用区块链记录 AI 生成内容的时间、作者和修改历史。

- 量子计算:量子计算可能破解现有的加密和检测算法,带来新的安全挑战。例如量子计算机可能在短时间内破译检测系统的加密模型。

3. 行业应对策略

- 技术合作:检测工具开发商与 AI 公司合作,共同制定行业标准。例如 OpenAI 与 Turnitin 合作,优化检测模型对 GPT 系列生成内容的识别。

- 政策引导:政府出台法规,明确 AI 生成内容的使用边界。例如中国的《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求 AI 生成内容必须显著标识。

- 用户教育:加强公众对 AI 技术的认知,提高辨别能力。例如某公益组织发起 “AI 素养计划”,通过短视频和线下讲座普及 AI 知识。

4. 未来展望

- 人机协作常态化:AI 将成为辅助工具,而非替代人类。例如医生用 AI 分析医学影像,再结合自己的经验做出诊断。

- 内容认证体系:建立全球统一的内容认证标准,确保信息的真实性。例如某国际联盟正在开发 “可信内容标签”,用于标识 AI 生成内容。

- 伦理框架完善:随着技术的发展,将建立更完善的 AI 伦理框架,指导技术的合理应用。例如某智库发布《生成式人工智能伦理白皮书》,提出 10 项核心原则。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味