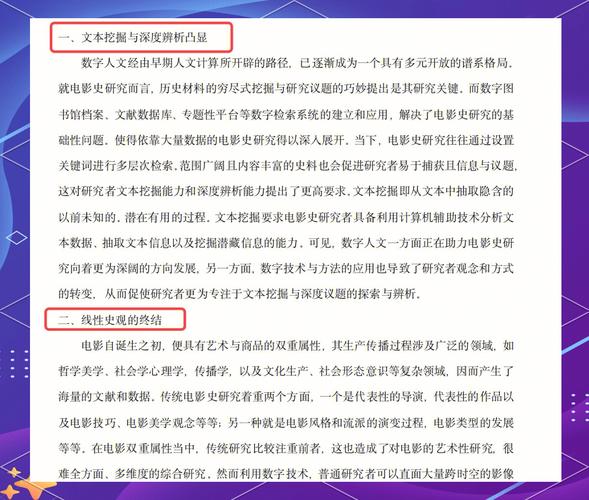

传统史学研究往往依赖于纸质文献和研究者的经验积累,这种方式虽然严谨,但效率和覆盖面有限。数字人文技术的出现,彻底改变了这一局面。它融合了计算机科学、数据分析和人文研究,让历史变得更 “可触摸”、更 “可量化”。比如,通过文本挖掘技术,研究者可以快速分析海量历史文献,发现隐藏的关联;借助 GIS(地理信息系统),能直观呈现历史事件的空间分布和演变。这些技术不仅提升了研究效率,还为史学研究带来了全新的视角和方法。

数字人文技术在文本处理方面的应用尤为突出。以姚念达老师的研究为例,他在分析 20 世纪 50、60 年代美国核辐射舆论时,利用数字工具批量下载历史报纸,构建数据库,并通过 LDA 主题聚类技术进行分析。这种方法让分散的史料变得结构化,高频词如 “避难所”“牛奶”“儿童” 的出现,揭示了公众对个人健康的焦虑远超对核战争的恐惧。类似的,《数字人文》期刊中关于民国京剧的计量分析,通过对《戏考》《京剧汇编》的文本挖掘,梳理出京剧的叙事策略和社会关注度变化。

地理信息系统(GIS)为史学研究注入了空间分析的活力。在罗马史研究中,GIS 技术被用于重建古代交通网络、分析城市系统演变。例如,斯坦福大学的 “罗马世界地理空间网络模型”(ORBIS),通过整合城市、道路、河流等数据,模拟出古代旅行的时间和经济成本。荷兰莱顿大学的 “2000 座城市的帝国” 项目,利用 GIS 将罗马帝国早期城市标识在地图上,研究不同地区的城市化程度和网络关系。

机器学习在处理古代文献时展现出惊人的潜力。DeepMind 开发的 Ithaca 模型,通过训练神经网络补全受损的古希腊铭文,错误率甚至低于接受过专业训练的研究生。甲骨文缀合项目 OBI-Bench,则将甲骨文图片作为输入,通过字符相似度检索完成识别和缀合,无需复杂的数字化编码。这种技术突破了传统 OCR 的局限,为甲骨文研究提供了新的思路。

《数字人文》期刊作为该领域的前沿阵地,收录了大量数字人文技术在史学研究中的创新成果。2024 年第 2 期的 “空间分析在历史研究中的应用” 专题,探讨了 GIS 在历史地表水系管理、明中叶田赋折银研究中的具体应用。而 “古籍智能” 系列笔谈,则聚焦数据驱动的文化史研究,展示了古籍语料库构建、诗词意象分析等实践案例。

尽管数字人文技术为史学研究带来了诸多便利,但也面临着挑战。数据质量、技术门槛、学科融合等问题不容忽视。比如,OCR 识别历史文献时的准确率问题,不同数据库的数据格式不兼容问题。此外,技术的应用不能替代研究者的深度解读,姚念达老师强调,数字工具的输出需要人工细读和归纳,才能构建合理的历史解释。

数字人文技术正在重塑史学研究的范式。从文本挖掘到 GIS 分析,从机器学习到多模态融合,这些技术让历史变得更立体、更可量化。新史学杂志的深度实践,不仅展示了技术的应用价值,更推动了方法论的创新。当然,技术并非万能,它需要与研究者的人文洞察相结合,才能真正发挥作用。未来,随着技术的不断进步,数字人文与史学研究的融合将更加深入,为我们打开更多历史的 “新视界”。