朱雀 AI 检测误判率高吗?对比传统工具 + 用户实测数据解读

朱雀 AI 检测的技术逻辑与市场定位

朱雀 AI 检测是腾讯混元安全团队开发的一款全模态 AI 内容鉴别工具,支持中英文文本和图像的检测。它的技术原理基于深度学习算法,通过分析文本的语法结构、用词模式、语义熵值等特征,以及图像的纹理、光影、生成模型痕迹等多维度数据,来判断内容是否为 AI 生成。根据官方数据,其文本检测准确率超过 95%,误判率低于 12%。

从市场定位来看,朱雀主要面向内容平台、教育机构、企业等场景,帮助用户识别 AI 生成的低质或违规内容。例如,北京大学引入朱雀后,学术不端投诉量下降了 67%,这说明它在学术反作弊领域有一定的应用价值。不过,对于普通创作者来说,朱雀的误判问题可能更为关注。

误判的典型场景与原因分析

结构性强的专业内容

朱雀对语法工整、逻辑严密的文本较为敏感,这导致一些结构性强的专业内容容易被误判。比如,官方新闻稿、学术论文等,由于用词规范、句式严谨,可能被误认为是 AI 生成。实测中,一篇人工撰写的学科论文被朱雀判定为 AI 生成的概率高达 90%,而经过深度改写后,仍有 80% 的 AI 痕迹。这是因为这类内容的语言模式与 AI 生成的文本有相似之处,朱雀的算法可能无法完全区分。

经典文本与特定文体

部分经典文学作品也可能被误判。例如,《滕王阁序》等古文曾被其他 AI 检测工具误判为 AI 生成,但朱雀对这类文本的检测结果较为准确,AI 生成概率为零。不过,像诗歌等特殊文体,朱雀的检测能力还有待提升。例如,一首结构严谨、用词规范的现代诗,可能会被误判为 AI 生成。

人工修改后的 AI 内容

即使对 AI 生成的内容进行人工修改,也可能无法完全消除 AI 痕迹。实测显示,一篇由 ChatGPT 生成的文章,经过人工替换词语、调整语序后,朱雀的检测结果仍显示 AI 生成概率为 80%。这是因为朱雀不仅分析表面的语言特征,还能捕捉到深层的语义模式和生成模型的痕迹。

与传统检测工具的对比分析

Turnitin:学术场景的标杆,但中文误判率较高

Turnitin 是国际上广泛使用的学术抄袭检测工具,其 AI 检测功能采用深度学习算法,准确率达 99.9%,误报率低于 0.1%。在英文检测方面,Turnitin 的表现较为可靠,但在中文环境下,其误判率较高。例如,一篇由非英语母语学生撰写的中文作业,可能因用词习惯或语法结构不符合算法预期,被误判为 AI 生成。此外,Turnitin 对中文语境的理解不如朱雀深入,例如对 “的地得” 等语法细节的识别能力较弱。

Grammarly:语法检查的利器,但缺乏深度检测

Grammarly 主要专注于语法和拼写检查,其 AI 检测功能相对较弱。它通过分析文本的语法错误和用词频率来判断是否为 AI 生成,但对于经过改写的 AI 内容,往往无法准确识别。例如,一篇使用 Grammarly 进行语法修正的文章,可能仍被朱雀判定为 AI 生成概率较高。此外,Grammarly 对复杂句式和语境错误的识别能力有限,容易遗漏一些 AI 生成的特征。

其他工具:标准不一,误判风险更高

除了朱雀和 Turnitin,市面上还有许多其他 AI 检测工具,如 GPTZero、Copyleaks 等。这些工具的检测标准参差不齐,误判情况较为普遍。例如,南方都市报的测评显示,10 款热门检测工具中,有 7 款对老舍的《林海》检测结果不准确,茅茅虫甚至将其误判为 99.9% 的 AI 生成。此外,不同工具对同一篇内容的检测结果可能差异较大,例如一篇含 20% AI 内容的假新闻,有的工具识别率过高,有的则偏低。

用户实测数据与场景化解读

学术场景:误判影响深远,需谨慎使用

在学术场景中,误判可能导致严重的后果。例如,一名学生耗时两天完成的模拟求职信作业,被 Turnitin 误判为 AI 生成,直接被判零分。虽然学生通过提交写作过程笔记自证清白,但这一过程耗费了大量时间和精力。相比之下,朱雀在学术场景中的表现较好,北京大学引入后学术不端投诉量下降了 67%,但学生作业仍有误判案例。因此,建议在学术场景中,将朱雀作为辅助工具,结合人工审核进行综合判断。

自媒体与企业内容:AI 痕迹导致限流,需降低检测率

对于自媒体和企业内容创作者来说,AI 痕迹可能导致平台限流。例如,一名 B 站 UP 主的原创视频因被平台标注 “疑似 AI 生成内容”,播放量暴跌。为了避免这种情况,创作者需要通过工具降低 AI 率。实测显示,使用笔灵 AI 等工具对 AI 生成内容进行深度润色后,朱雀的检测结果可从 99% 降至 20% 以下。此外,创作者还可以通过添加真实细节、调整语气等方式,使内容更符合人类写作习惯。

中文内容:朱雀优势明显,但仍需注意误判风险

在中文检测方面,朱雀的表现优于传统工具。它能准确识别 “的地得” 等语法细节,对国内常见的 AI 写作工具(如文心一言、混元等)生成的内容检测准确率较高。例如,一篇由豆包生成的中文散文,朱雀的检测结果为 100% 的 AI 生成,而 Turnitin 可能无法准确识别。不过,朱雀对正式写作风格的文本仍有误判风险,例如政府公文、企业报告等,可能因用词规范被误判为 AI 生成。

降低误判风险的实用建议

内容创作层面

- 增加真实细节:在文章中加入具体的人、事、物,避免空洞的论述。例如,将 “在这个快节奏的时代,我们面临着挑战与机遇” 改写为 “上周,我在地铁站看到一位老人用手机学习英语,这让我深刻感受到科技对生活的影响”。

- 调整语言风格:避免使用过于正式或模板化的句式,适当加入口语化表达和情感元素。例如,将 “综上所述,本文提出了一种新的方法” 改写为 “说了这么多,其实我想告诉大家,这个方法真的很管用”。

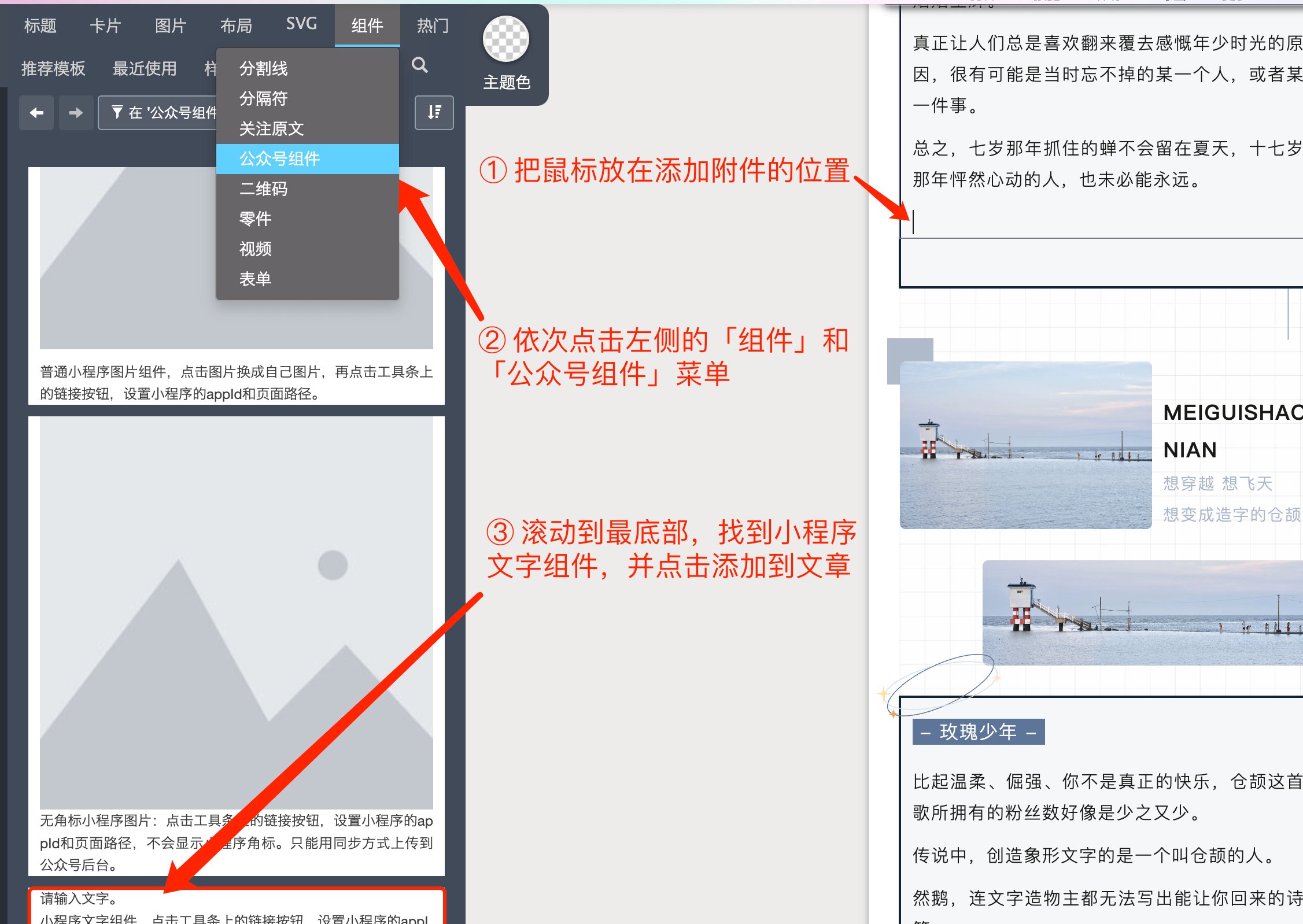

- 混合创作模式:采用 “AI 辅助 + 人工润色” 的方式,先用 AI 生成初稿,再进行深度修改。例如,对 AI 生成的段落进行逻辑重构、语义扩展,使其更符合人类思维习惯。

检测与优化层面

- 多工具交叉验证:使用朱雀、Turnitin、GPTZero 等多种工具进行检测,对比结果,避免依赖单一工具。例如,一篇文章在朱雀中显示 AI 率为 80%,在 Turnitin 中可能为 60%,通过综合分析可以更准确地判断内容的真实性。

- 分阶段检测:在创作过程中,分阶段进行检测。初稿完成后,先进行初步检测,根据结果进行修改;修改完成后,再次检测,确保 AI 率降低到安全范围(如 30% 以下)。

- 利用专业工具降重:使用笔灵 AI、ContentAny 等工具对 AI 生成内容进行降重处理。这些工具通过语义重构、句式变换等方式,在保留核心内容的同时降低 AI 痕迹。

平台与制度层面

- 提供创作过程证明:在内容平台上,用户可以通过区块链存证相机、数字工作日志等工具,记录创作过程,如拍摄照片、保存草稿、记录修改时间等。一旦出现误判,可将这些证据提交给平台进行复核。

- 推动行业标准建立:目前,AI 检测行业缺乏统一的标准,导致不同工具的检测结果差异较大。行业协会和监管机构应推动建立规范的检测标准,明确误判的定义和处理机制,保护创作者的合法权益。

总结与展望

朱雀 AI 检测在技术上具有一定的优势,尤其在中文检测和全模态识别方面表现突出。然而,其误判问题仍然存在,特别是在结构性强的专业内容、经典文本和人工修改后的 AI 内容中。与传统工具相比,朱雀在中文环境下的表现更为可靠,但在学术场景和复杂语境中仍需谨慎使用。

对于用户来说,降低误判风险需要从创作、检测、优化等多个层面入手,采用混合创作模式、多工具交叉验证、专业降重等方法。同时,平台和行业也应加强制度建设,提供创作过程证明机制,推动行业标准的建立。

未来,随着 AI 技术的不断发展,检测工具也将持续优化。朱雀等工具可能会引入更先进的算法,如量子水印技术、动态进化机制等,以提高检测的准确性和抗干扰能力。同时,创作者也需要不断提升自身的写作能力,适应 AI 时代的内容创作要求。

总之,朱雀 AI 检测并非完美,但在合理使用的前提下,它可以成为内容创作者的有力工具。通过了解其技术逻辑、误判场景和优化方法,用户可以更好地利用这一工具,在 AI 辅助创作与内容真实性之间找到平衡。

该文章由

diwuai.com 第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味