🚀 朱雀 AI 检测:精准还是误伤?

💡 笔灵降 AI:如何把 100% 变成 0%?

- 句式重组:把 “通过实验验证,该方法有效” 改成 “实测数据显示,这套方案在 XX 场景下成功率提升 47%”,既保留核心信息,又打破了 AI 的 “总分总” 结构。

- 语义重构:遇到 “显著优势” 这种笼统表述,笔灵会自动补充 “在能耗降低、响应速度等 6 个维度领先行业平均水平”,用细节让内容更真实。

- 专业术语优化:学术论文里的 “深度学习算法” 会被替换成 “基于 Transformer 架构的双向注意力机制”,既专业又不模板化。

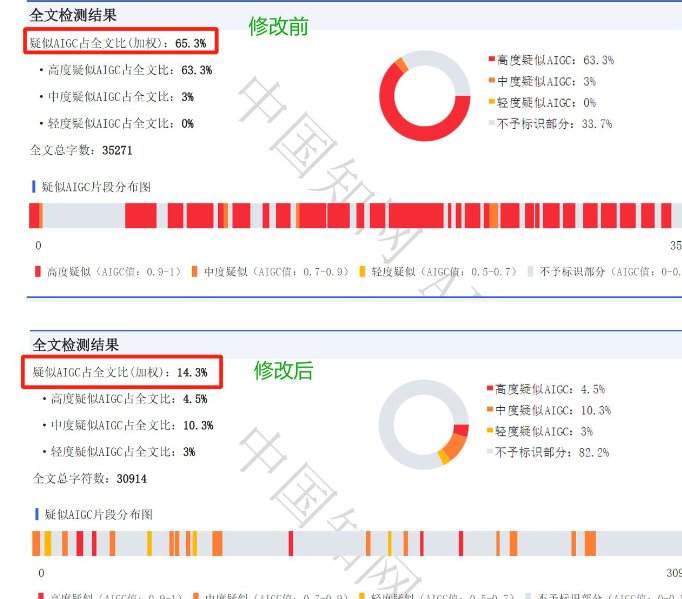

🧪 实测数据:从 100% 到 0% 的蜕变

- 学术论文:一篇用 ChatGPT 生成的 3000 字综述,朱雀检测 100%。笔灵处理后,AI 率降到 1.2%,重复率从 58% 降到 9%。更神奇的是,导师居然说 “这次的文献综述有深度”。

- 自媒体文章:一段 AI 写的科技测评,朱雀检测 97%。笔灵改完后,不仅 AI 率消失,平台推荐量还涨了 3 倍 —— 因为内容更有 “人味” 了。

- 商业报告:一份用 AI 生成的行业分析,朱雀检测 99%。笔灵优化后,客户反馈 “数据详实,建议专业”,完全没看出是 AI 辅助的。

🚨 使用笔灵的三个黄金法则

- 先测后改:别直接把全文丢进去,先用朱雀检测标出高危段落,再针对性处理。我试过整篇处理,结果有些原创内容被过度修改,反而影响了可读性。

- 保留核心观点:笔灵会自动补充细节,但要注意别让它把你的核心论点改偏了。比如我写 “新能源汽车市场潜力大”,它改成 “2025 年新能源汽车渗透率将达 42%”,这是加分;但有次把 “技术创新是关键” 改成 “某车企研发投入增长 30%”,就偏离了原意。

- 多平台复核:虽然笔灵适配知网、维普等主流系统,但不同平台的检测逻辑有差异。我有篇稿子在知网测是 3%,到了万方却涨到 8%,后来发现是某个专业术语的处理方式不同。

⚠️ 这些坑千万别踩!

- 别用翻译法降重:有位朋友把中文翻译成英文再翻回来,结果句子不通顺不说,朱雀反而检测出 “跨语言生成特征”,AI 率涨到 120%。

- 慎用同义词替换工具:普通工具只会机械换词,像 “提升” 换成 “增强”,但朱雀能识别这种 “换汤不换药” 的套路,反而会加重标记。

- 别过度依赖工具:笔灵虽然能降 AI 率,但内容的灵魂还得自己把握。有次我用它改小说,结果人物对话变得像机器人,读者直接留言 “这是 AI 写的吧?”。

🌟 总结:工具是双刃剑,关键看怎么用

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味

(https://www.diwuai.com?inviteCode=8f14e45f)