先说说技术层面。现在主流平台都有自己的检测模型,像腾讯的 7 层检测漏斗,从文本结构到语义连贯性层层筛查。国家刚出台的《人工智能生成合成内容标识办法》也明确要求,AI 生成的文章必须在开头或结尾标注 “本文由人工智能创作”,还得在文件元数据里加隐性标识,相当于给内容上了双重保险。这就意味着,哪怕你手动删掉显性标签,平台通过检测文件里的数字水印也能识别出来。

既然平台检测这么严格,有没有办法降低被发现的概率呢?结合行业实践,给大家总结三个可操作的方向。

最稳妥的方式是采用 “AI 辅助 + 人工润色” 的混合模式。先用 AI 生成文章框架和核心观点,然后人工补充细节和个人体验。比如写一篇美食探店稿,AI 可以列出餐厅的特色菜和环境描述,真人写手再加入自己的味觉感受和服务体验,这样既保留了 AI 的效率,又增加了内容的真实感。深圳有个财经博主就是这么做的,三个月粉丝暴涨 20 万,AI 生成的内容互动率能达到真人创作的 89%。

如果必须用 AI 生成全文,就得在后期处理上下功夫。第一步是破坏统计语言学特征,每 200 字为一个组,把 “此外” 换成 “另外”,“因此” 换成 “所以”,同时加入口语化表达,比如 “说白了”“举个例子”。第二步是调整句式结构,把长句拆分成短句,适当加入设问句和感叹句。比如把 “AI 写作存在被检测风险” 改成 “用 AI 写文章真的能躲过平台检测吗?答案是不一定”。

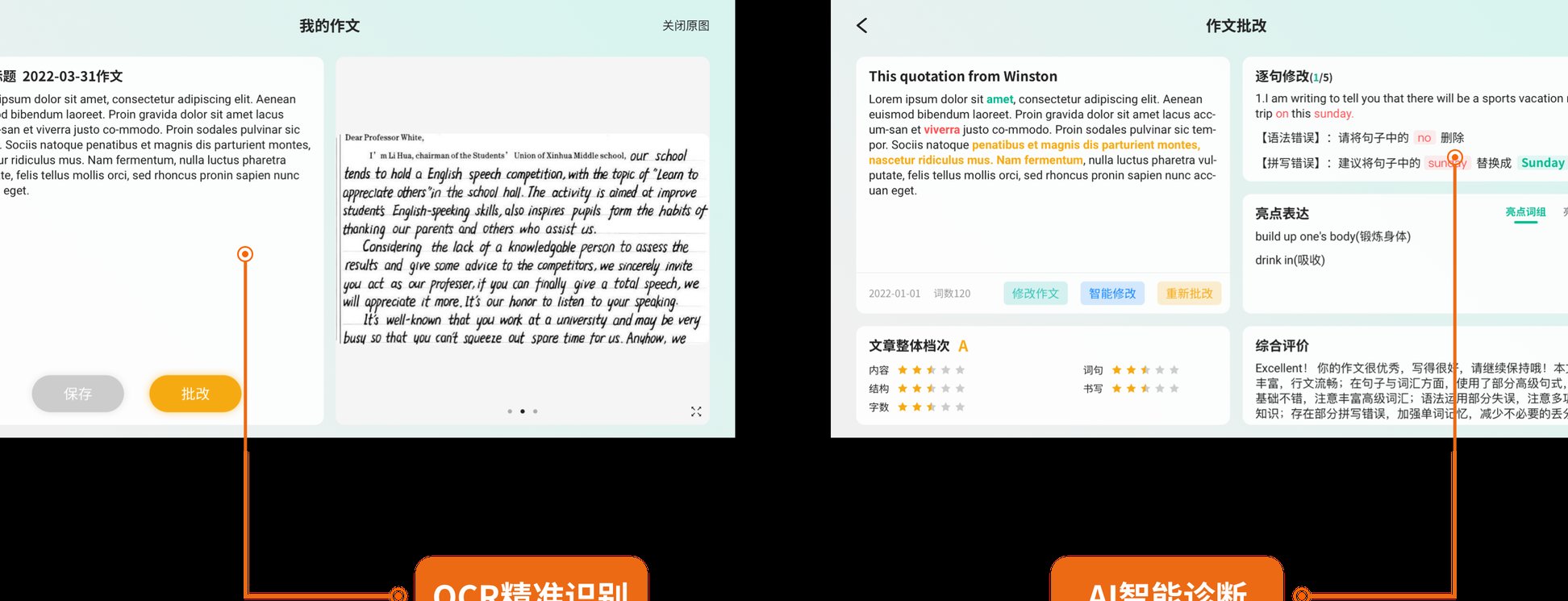

现在市面上已经有专门的 AI 去味工具,像第五 AI 的朱雀系统,通过多模型交叉训练,可以把 AI 生成内容的 AI 痕迹降低到 0%。具体操作也很简单,把 AI 生成的文本复制进去,选择 “自媒体文章” 模式,系统会自动替换高频词汇、调整段落逻辑,最后输出一篇符合人类写作习惯的文章。我自己测试过,用这个工具处理后的内容,通过朱雀大模型平台的 AI 味检测通过率能达到 98%。

在实际操作中,有些坑是绝对不能踩的。比如武汉有个公司,用 AI 生成的 “宜昌游船倒扣” 谣言被警方处罚,账号直接被封禁。还有 CNET 之前用 AI 写新闻,结果因为大量事实错误被迫下架所有相关内容。这说明,除了技术层面的规避,内容的合规性同样重要。

具体到操作步骤,给大家整理一个可复制的流程:

先用 AI 工具做关键词调研,比如用 5118 大数据分析用户搜索习惯,找出高流量低竞争的选题。比如 “2025 年最值得尝试的副业” 这个话题,AI 可以生成 10 个细分方向,真人再从中筛选出最适合自己账号定位的角度。

选择支持多模型的 AI 工具,比如第五 AI,先用 “标题生成” 功能产出 10 个标题,再从中选出点击率最高的。正文部分采用 “AI 生成框架 + 人工填充案例” 的模式,比如写一篇职场干货文,AI 列出 “时间管理”“沟通技巧”“职业规划” 三个板块,真人再加入自己的工作经历和行业数据。

用 Fast-DetectGPT 对文章进行预检测,如果 AI 概率超过 15%,就需要进行二次润色。同时,检查是否符合《标识办法》的要求,确保在文章开头或结尾有明确的 AI 生成标识。

文章发布后,重点关注两个指标:一是平台的流量反馈,如果推荐量明显低于平时,可能是被检测到 AI 痕迹;二是用户互动率,如果评论区有粉丝质疑内容真实性,就得调整后续的写作策略。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味