📝 AI 文风学习的起步:从数据模仿到规则提炼

咱们都知道,AI 刚开始学写东西的时候,就跟咱们小时候学说话一样,得先从模仿别人的内容开始。最早期的 AI 模型,像一些简单的语言模型,它们的肚子里全是海量的文本数据,这些数据可能来自互联网上的网页、书籍、文章等等。AI 就靠分析这些数据,找出人类写作的规律,比如说词语怎么搭配,句子怎么结构,段落怎么衔接。

你看啊,在模仿阶段,AI 主要干的事儿就是 “数据统计”。它会统计每个词后面最可能跟着什么词,比如 “下雨天” 后面接 “要带伞” 的概率远高于接 “吃火锅”。通过这种统计,AI 能生成一些符合常见语言模式的句子。但这时候的 AI 特别死板,就像个只会背模板的学生,写出来的东西虽然语法对,但没啥灵魂,更别说有啥独特的文风了。

后来技术慢慢进步,AI 开始不满足于简单的词语搭配,而是尝试提炼更复杂的规则。比如说,它会分析不同文体的特点,新闻稿该怎么写,小说该怎么写,议论文的结构是什么样的。通过提取这些规则,AI 能在特定文体上模仿得像模像样。不过这时候的模仿还是停留在表面,AI 并不真正理解内容的含义,只是按照总结出来的模式在拼凑文字。

🤖 从模板套用走向灵活生成:创作能力的关键突破

真正让 AI 文风学习有质的飞跃的,是从模板套用转向灵活生成。以前 AI 写东西,就跟套公式似的,给个模板,填点关键词进去,出来的东西虽然符合格式,但千篇一律。现在不一样了,随着深度学习技术的发展,像 Transformer 架构的出现,AI 的 “脑子” 变得更灵活了。

Transformer 能让 AI 在处理文字的时候,考虑到前后文的关系,也就是所谓的 “注意力机制”。比如说,写一句话 “小明今天去图书馆,他借了一本书”,AI 能知道 “他” 指的是小明,而不是其他人。这种对上下文的理解能力,让 AI 生成的内容更连贯,更符合人类的语言习惯。

还有一个关键的点是 “微调技术”。以前的 AI 模型是在通用数据上训练的,现在可以针对特定领域、特定风格进行微调。比如说,要让 AI 写科技类的文章,就用大量的科技文献对它进行训练,让它熟悉科技领域的专业术语、表达方式;要让它写情感类的内容,就用情感丰富的小说、散文来训练。这样一来,AI 就能根据不同的需求,生成不同风格的内容,不再局限于固定的模板。

🔍 自主创作能力的核心要素:语境理解与情感把握

AI 要想真正具备自主创作能力,语境理解和情感把握是必不可少的。先说语境理解,这可不只是理解单个句子的意思,而是要理解整个文章的上下文、背景信息、甚至是隐含的意思。比如说,同样一句话 “你真行啊”,在不同的语境下,可能是夸奖,也可能是讽刺。AI 得能根据上下文判断出这句话的真实含义,才能写出符合语境的内容。

情感把握就更难了。人类的情感丰富多样,喜怒哀乐,还有各种复杂的情绪交织在一起。AI 要想在文字中表达出情感,就得先学会分析情感。通过大量的情感标注数据,AI 能学会识别文本中的情感倾向,是积极的、消极的,还是中性的。然后,它就能根据不同的情感需求,调整用词和句式,写出带有情感的内容。

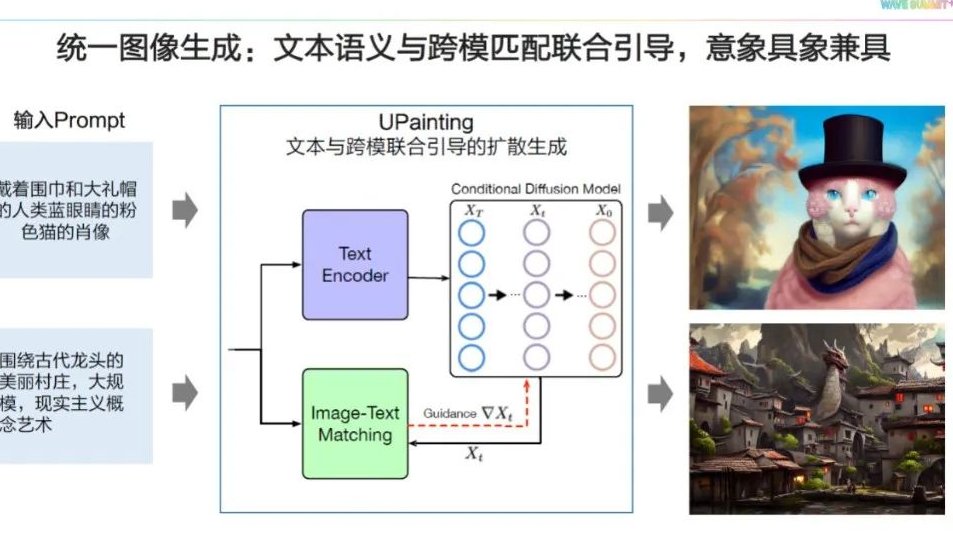

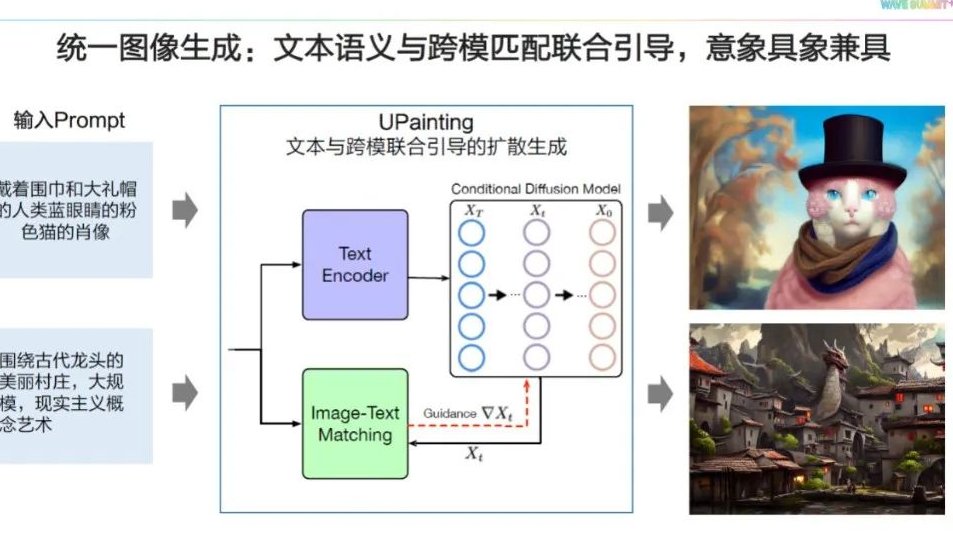

现在还有一些更高级的应用,比如多模态学习,让 AI 结合图片、视频等信息来生成文字。比如说,给 AI 一张图片,让它描述图片中的场景和情感,这就需要 AI 不仅能理解图片的内容,还能把这种理解转化为文字,并且融入相应的情感。这种能力让 AI 的创作不再局限于文本本身,而是能与其他形式的信息相结合,生成更丰富、更有感染力的内容。

🚀 挑战与局限:AI 文风创作的瓶颈在哪里

虽然 AI 在文风学习和自主创作方面取得了很大的进步,但也存在不少挑战和局限。首先是数据偏差的问题。AI 学习的内容来自于互联网,而互联网上的数据并不都是客观、准确的,可能存在各种偏见和错误。如果 AI 过度依赖这些数据,就会把这些偏差和错误学习到自己的 “脑子里”,导致生成的内容也存在偏见,比如说性别偏见、种族偏见等等。

然后是创造力的局限性。AI 的创作本质上还是基于已有的数据和模式,它很难创造出完全全新的、超越人类认知的内容。比如说,人类可以凭借自己的想象力创造出一个全新的世界观、全新的故事角色,而 AI 往往只能在现有的框架内进行组合和变化,很难有真正的创新。

还有一个问题是 AI 缺乏真实的体验和情感。人类的写作往往来源于生活中的真实经历和情感体验,而 AI 只是在处理数据,它没有真正的感受,不知道快乐是什么,悲伤是什么。所以,AI 生成的内容虽然可能在形式上很像人类的写作,但在情感的深度和真实性上,还是很难与人类相比。

另外,伦理问题也是一个不可忽视的挑战。随着 AI 创作能力的提升,出现了一些新的问题,比如说版权归属问题。如果 AI 生成了一篇文章,这篇文章的版权该属于谁呢?是训练 AI 的公司,还是提供数据的用户,还是 AI 本身?还有虚假信息传播的问题,AI 可能会被用来生成虚假新闻、虚假广告,误导公众。

🌟 未来展望:AI 与人类创作者的共生之路

尽管 AI 在文风创作方面存在不少挑战和局限,但我们也不能忽视它带来的机遇。未来,AI 和人类创作者更可能走的是一条共生之路。对于人类创作者来说,AI 可以成为一个强大的助手,帮助我们完成一些重复性的、繁琐的工作,比如说资料收集、初稿生成、语言润色等等。这样,我们就可以把更多的时间和精力放在创意构思、情感表达等更有价值的事情上。

对于 AI 来说,它需要不断学习人类创作者的优秀作品,提高自己的语境理解和情感把握能力,同时避免数据偏差和创造力的局限。随着技术的进步,AI 可能会越来越接近人类的写作水平,甚至在某些方面超越人类,比如说在处理大量数据、快速生成内容方面。但无论如何,人类创作者的独特视角、真实情感和创新思维,是 AI 永远无法替代的。

我们可以想象一下,未来可能会出现这样的场景:一个作家想要写一部小说,他先让 AI 生成一个故事的大纲,然后自己再对大纲进行修改和完善,加入自己的创意和情感;或者一个记者在写新闻稿时,让 AI 先收集相关的资料,整理出一个初稿,自己再进行核实和润色。在这个过程中,AI 和人类创作者相互协作,取长补短,共同创造出更优秀的作品。

总的来说,AI 的自主创作能力正在不断提升,从最初的模仿到现在的灵活生成,已经取得了很大的进步。虽然它还存在一些问题和局限,但随着技术的不断发展,这些问题也会逐渐得到解决。未来,AI 和人类创作者将在创作领域携手共进,开创出一片新的天地。