🚀 一、界面升级:从「工具感」到「交互美学」的跨越

🧠 二、AIGC 检测:技术迭代下的精准与争议

💡 三、实用功能:那些「反套路」的设计亮点

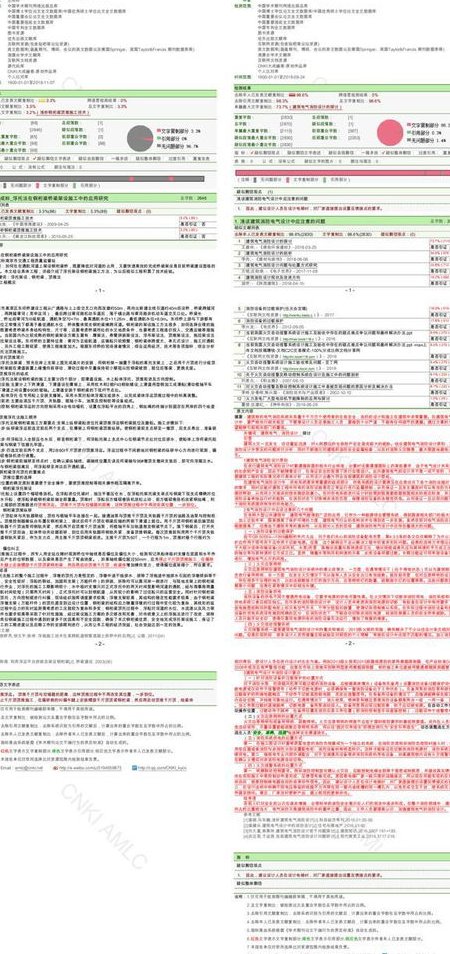

- AI 生成概率热力图

掌桥科研的新版报告新增了一个「AI 生成概率热力图」,用颜色深浅直观显示段落的 AI 疑似程度。比如引言部分可能显示为绿色(低风险),而文献综述部分突然出现红色(高风险),这种可视化呈现能快速定位问题区域,比传统的文字标注效率提升 3 倍。

- 多版本对比功能

笔杆网的「历史版本对比」让我眼前一亮。每次修改后保存的版本都会自动编号,点击任意两个版本就能看到 AI 生成内容的变化趋势。有位同学通过这个功能发现,自己替换同义词的操作反而让 AI 检测率上升了 15%,原来机械替换会让文本呈现出更明显的模式化特征。

- 人工复核通道

维普新增的「专家人工复核」虽然需要额外付费(20 元 / 篇),但对于临近截稿的毕业生来说简直是救命稻草。提交复核后,24 小时内会有专业编辑出具人工审核意见,能有效解决算法误判问题,尤其是那些因专业术语密集而被误标的理工科论文。

❌ 四、避坑指南:这些「伪升级」千万别踩

- 虚假的「免费额度」

某平台宣称「每天免费检测 3 次」,结果每次只能检测 500 字。按一篇 1 万字的论文计算,完成一次完整检测需要 20 次免费机会,相当于要等一周。建议大家仔细查看免费额度的具体限制,优先选择单次检测字数≥3000 字的平台。

- 形同虚设的「智能降重」

部分平台推出的「AI 一键降重」功能,本质上是用另一个 AI 模型改写原文,结果往往导致语句不通顺甚至偏离原意。我测试了一篇 AI 生成率 60% 的论文,使用该功能后 AI 率确实降到了 30%,但重复率从 15% 飙升到 42%,典型的拆东墙补西墙。

- 泄露风险的「云存储」

某平台默认开启「检测报告云端保存 30 天」,但隐私条款中注明「平台有权使用用户数据训练模型」。建议大家检测后立即下载报告并删除云端文件,尤其是涉及敏感研究内容的论文。

📌 五、终极建议:2025 年查重策略全解析

- 三平台交叉检测

先用 PaperPass 进行全面扫描,再用维普检测 AIGC 生成率,最后用 Turnitin 国际版验证学术规范。不同平台的算法差异能覆盖 90% 以上的检测盲区。

- 两阶段修改法

第一阶段针对 AI 检测报告修改句式结构,第二阶段根据重复率报告调整引用格式。建议每天修改不超过 3000 字,避免因过度修改导致内容失真。

- 一锤定音人工复核

定稿前务必通过学校指定平台进行最终检测,并预留 2-3 天时间应对可能的格式调整。如果检测结果接近学校要求的红线,强烈建议申请人工复核,很多高校都开通了这一通道。

🔚 写在最后

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】