📌为啥你的文章总卡在审核里?90% 的人都忽略了这个关键点

做内容的朋友肯定都遇到过这种情况:辛辛苦苦写好的文章,点了发布就石沉大海,系统只给个 "审核中" 的提示,一等就是几小时甚至几天。更让人崩溃的是,最后等来的可能是 "审核不通过",却没说具体哪里有问题。

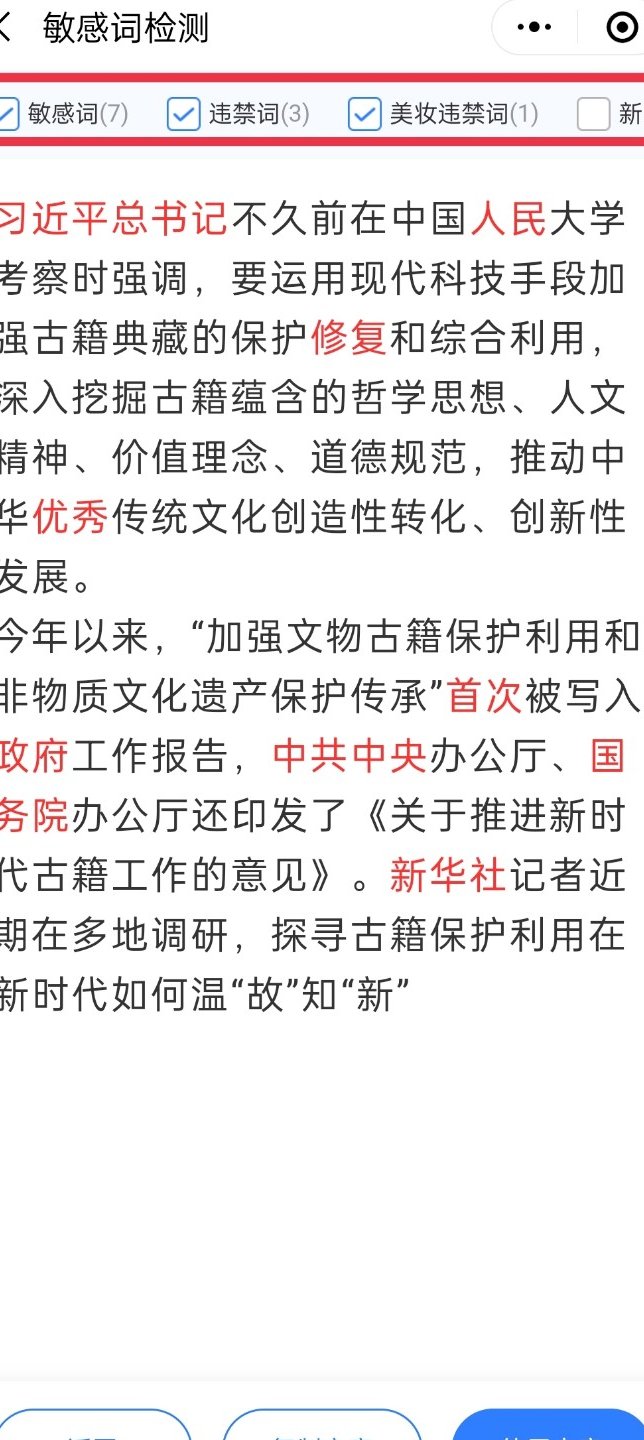

其实现在各大平台的审核机制早就升级了,尤其是对敏感词的筛查,已经到了 "一词不合就卡壳" 的地步。有些词你看着没问题,却可能因为谐音、拆分、语境关联被判定为敏感内容。比如 "赚大钱" 在某些场景会被标为诱导,"特殊时期" 的表述如果不规范也可能触发预警。

最坑的是那些隐性敏感词。上周帮同事看一篇美食文,死活发不出去,最后用检测工具才发现,文中 "秘制配方" 四个字因为涉及医疗暗示被卡 —— 就因为前半句提了 "吃了能缓解疲劳"。这种关联性敏感词,靠人工根本防不胜防。

🔍敏感词检测工具到底能解决什么问题?

别再迷信自己的 "语感" 了。现在平台的敏感词库都是动态更新的,每天新增的敏感表述可能超过 1000 条,光靠记忆根本跟不上。

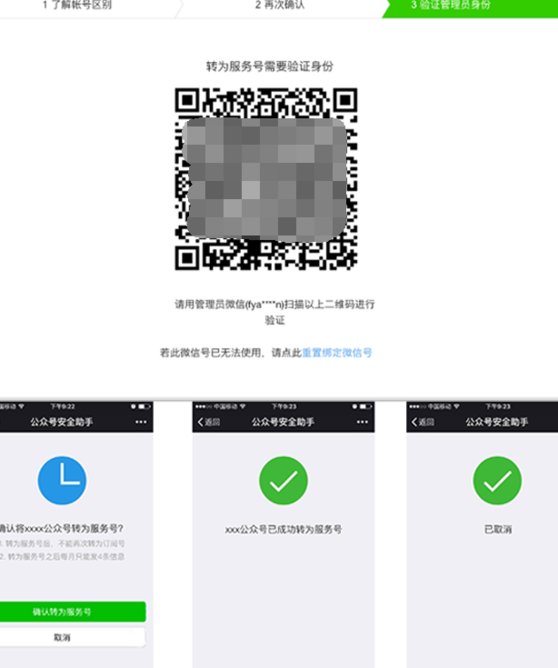

一键检测工具的核心作用,是把平台的审核逻辑前置到你的写作环节。它能模拟平台的 AI 审核机制,不仅查显性敏感词,还能识别谐音替换(比如 "米" 代替 "钱")、拼音混写("f・b" 代替 "腐败")、特殊符号分隔("微❤️" 这种)这些自以为聪明的规避手段。

更重要的是,好的检测工具会告诉你 "为什么敏感"。比如同样是 "死" 字,在 "吓死了" 里没问题,在 "去死" 里就是违规,工具能结合语境给出具体原因,帮你精准修改,而不是盲目删改。

💡3 步搞定敏感词检测,让审核速度提升 5 倍

第一步,写完先别急着发布。把全文复制到检测工具里,记得连标题带标点都别落下 —— 很多人栽在标题的敏感词上,比如 "最牛" 这种极限词,现在管控得特别严。

第二步,重点看 "风险等级"。工具一般会把敏感词标成红、黄、绿三色,红色是必改项,不改绝对过不了;黄色是风险项,可能触发人工复审;绿色是警示项,建议优化表述。优先处理红色和黄色,能节省 80% 的修改时间。

第三步,改完再查一遍。别以为改一个词就完事了,有时候替换后的词可能和上下文组成新的敏感组合。比如把 "赚钱" 改成 "收益",但前面加了 "快速",就可能变成 "快速收益" 这种疑似诱导的表述。

🔬测了 10 款工具,这 3 个功能最实用

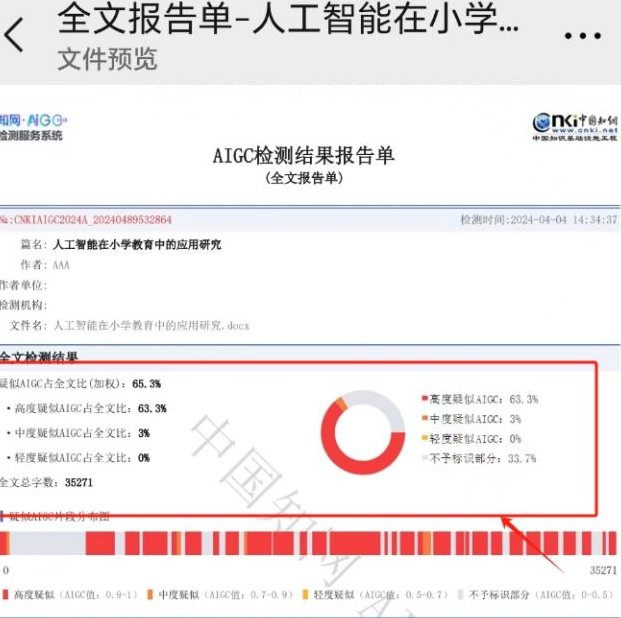

实时更新词库的工具才靠谱。有些工具半年不更新词库,查出来都是过时信息,等于白用。一定要选标注 "每周更新" 的,尤其是时政类、医疗类内容,词库更新速度直接决定检测效果。

带上下文分析的比单纯关键词匹配强。试过一款工具,把 "感冒了要多喝热水" 里的 "热水" 标成敏感词,后来才知道是没分析上下文 —— 单独 "热水" 在某些场景是敏感,但结合 "感冒" 就没问题。这种智能分析功能,能减少 60% 的误判。

有修改建议的更适合新手。比如检测到 "疗效" 这个词,好的工具会直接给替代方案:"改善效果"" 使用感受 ",甚至会提示" 搭配 ' 个人体验 ' 更安全 "。省去你绞尽脑汁想替换词的时间。

📊真实案例:从 "审核 3 天" 到 "秒过" 的秘诀

上个月帮一个做母婴号的朋友优化内容,她的文章总是卡在审核,最长一次等了 72 小时。用检测工具查了下,问题出在 "最佳辅食" 里的 "最佳"(极限词),还有 "宝宝吃了不生病" 里的 "不生病"(医疗功效暗示)。

修改的时候,把 "最佳辅食" 改成 "适合宝宝的辅食选择","不生病" 换成 "减少肠胃不适的可能",再检测一遍全绿,发布后 3 分钟就通过审核了。

还有个做财经号的同行,总抱怨 "合规太难"。后来发现他喜欢用 "必涨"" 稳赚 "这种词,检测工具不仅标出来,还提醒他" 可以用 ' 可能上涨 '+' 风险提示 ' 搭配使用 ",现在他的文章审核通过率从 30% 提到了 90%。

🚀这些坑别踩,不然检测工具也救不了你

别过度依赖工具。有些人为了省事,直接把检测通过当成 "免死金牌",这是大错特错。平台还有人工审核,尤其是流量大的内容,会二次复审。工具只是帮你过第一关,内容本身的价值观、逻辑合理性才是根本。

别玩 "擦边球"。检测工具能帮你避开明显的雷区,但那些打擦边球的表述,比如 "你懂的"" 不能说太细 ",反而更容易触发人工审核。平台对这种" 暗示性敏感 " 的容忍度越来越低。

定期自己总结敏感点。每个领域都有特有的敏感词,比如教育领域的 "保过",医疗领域的 "根治",把这些高频问题记下来,写作时提前规避,比事后检测效率更高。

现在做内容,早就不是 "写得好" 就行,得懂规则、会避险。花 5 分钟用检测工具过一遍,比你赌运气等审核靠谱多了。毕竟,读者的注意力就那么点,等审核通过,热点早就凉透了。