🛠️ 多平台交叉验证:提升检测准确性的黄金法则

在 AI 生成内容泛滥的当下,单一检测平台的局限性愈发明显。不同工具的算法逻辑和训练数据差异,导致对同一篇内容的检测结果可能大相径庭。比如,GPTZero 对英文内容的识别准确率较高,但对中文方言的处理就有些吃力。这时候,多平台交叉验证就显得尤为重要。

具体怎么做呢? 可以先选择 2-3 个算法逻辑差异较大的工具,比如朱雀 AI 检测和 GPTZero。朱雀的中文优化算法能精准识别国内主流 AI 工具生成的内容,而 GPTZero 的七组件模型则擅长从多个维度分析文本特征。将同一篇内容分别上传到这些平台,对比结果。如果多个平台都判定为 AI 生成,那基本可以确定;要是结果不一致,就得进一步分析了。

举个例子,假设一篇科技类文章在 MitataAI 上显示为人类创作,但在 GPTZero 中被标记为可疑。这时候可以看看 MitataAI 的检测报告,它会标注出 57 个特征标记点,包括虚词使用频率、从句嵌套深度等微观指标。如果这些指标都符合人类写作习惯,而 GPTZero 的检测可能因为算法对专业术语的不适应导致误判,那这篇内容大概率是安全的。

🔍 深度解析主流免费 AI 检测工具的核心功能

市面上的免费 AI 检测工具不少,但每个工具都有其独特的优势和适用场景。了解这些工具的核心功能,能让我们更高效地利用它们。

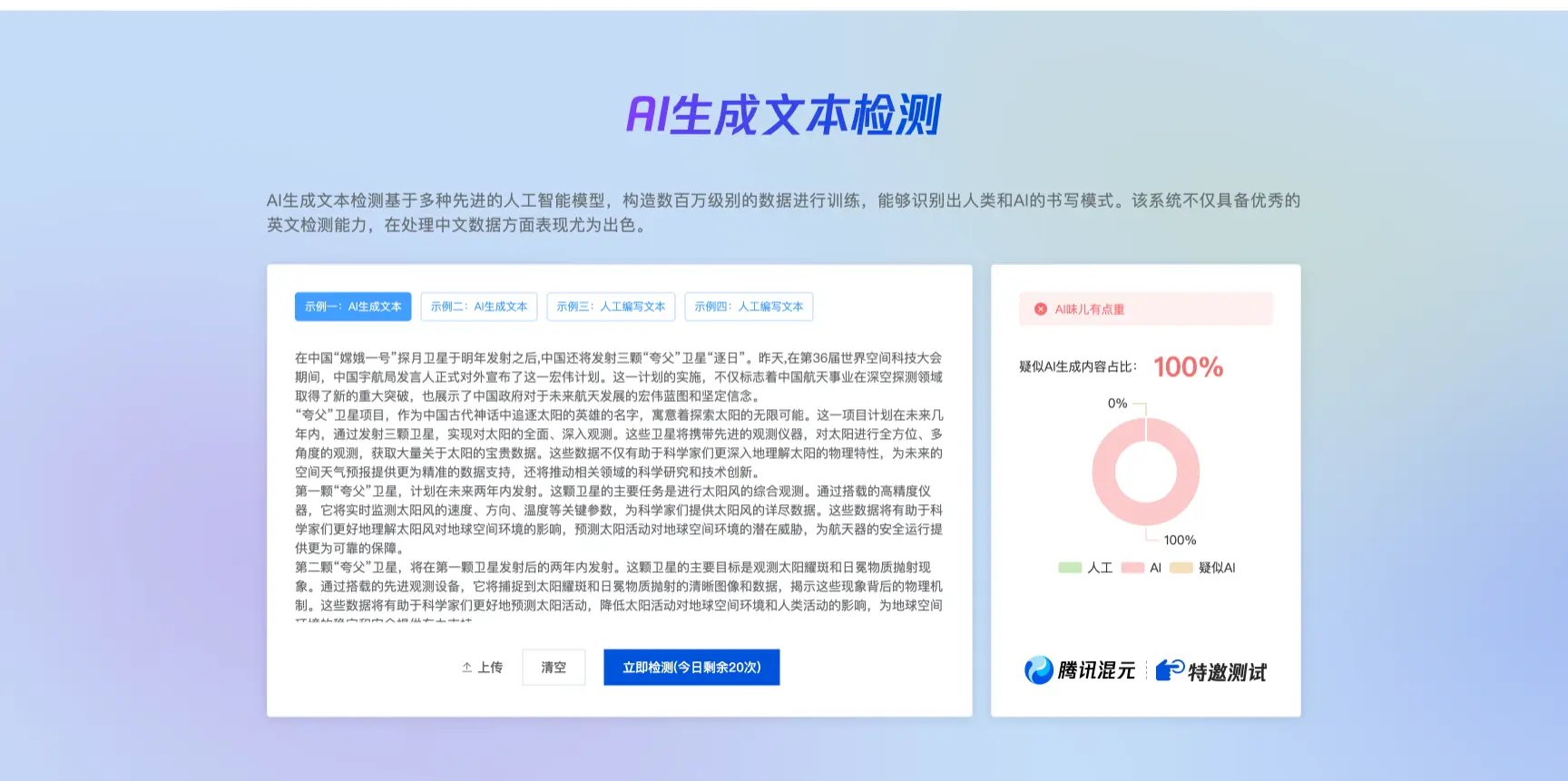

🚀 朱雀 AI 检测:中文内容的 “照妖镜”

作为腾讯出品的工具,朱雀在中文检测上的表现堪称一绝。它使用了 140 万份正负样本进行训练,对文心一言、混元等国内模型生成的内容识别准确率极高。比如,检测一段关于 “杭州取消机动车限行” 的假新闻,朱雀能快速识别出其中符合官方通报格式但事实性错误的部分,这得益于它对中文语境的深度优化。不过,它对诗歌等特殊文体的检测还有提升空间。

📚 GPTZero:学术场景的 “守护者”

普林斯顿大学开发的 GPTZero,特别适合教育机构和学术期刊。它的批量上传和 API 集成功能,能轻松整合到学习管理系统中。比如,教师可以将学生作业批量导入,系统会逐句分析,标注出可能由 AI 生成的部分。但要注意,它对非英语内容的检测准确率会打折扣,尤其是亚洲语言。

🛡️ MitataAI:检测与降重的 “全能手”

MitataAI 不仅能检测,还能提供降重服务。它的语义指纹识别和动态特征提取技术,对腾讯元宝、豆包等中文模型的识别准确率高达 98.7%。如果检测结果显示内容可能由 AI 生成,用户可以使用它的五级强度调节功能,对文本进行改写,降低 AI 特征值。这对于需要通过原创检测的自媒体作者来说,非常实用。

🔬 内容特征分析:从写作风格到语义逻辑的双重把控

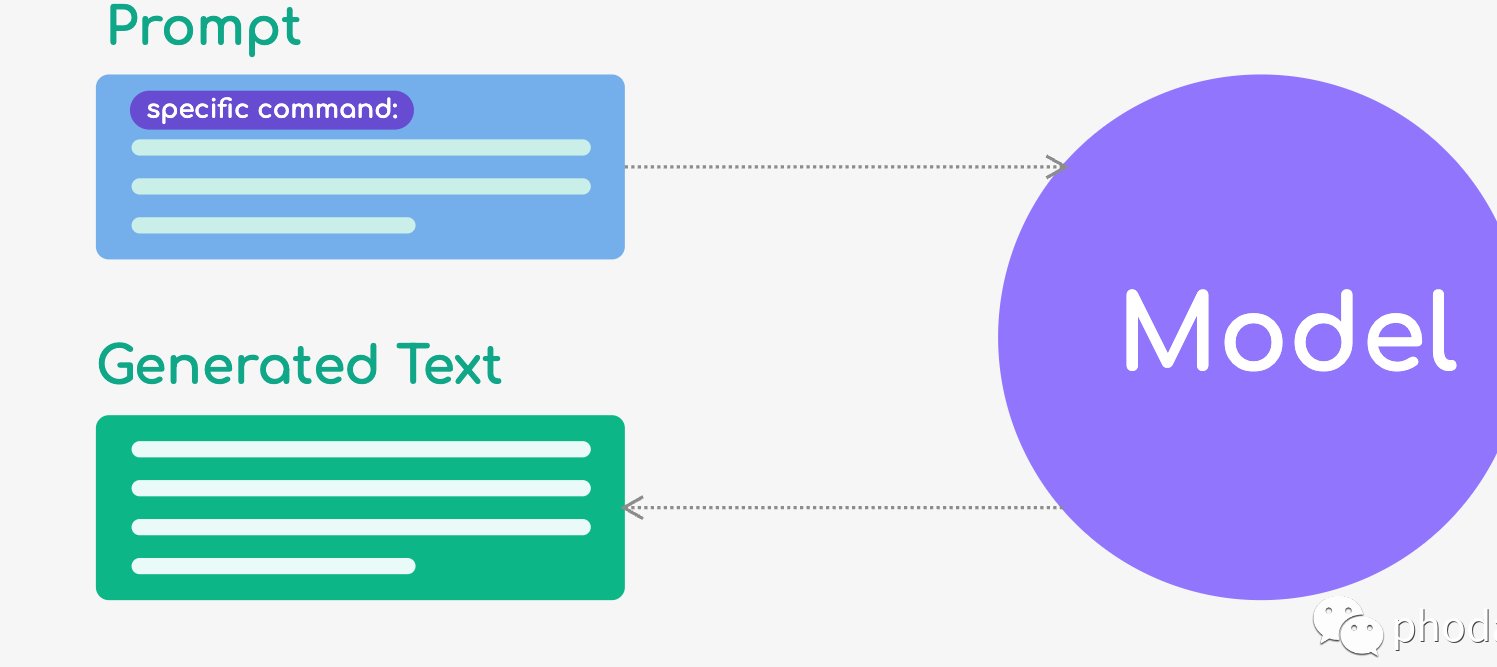

AI 生成的内容往往在语言风格和逻辑结构上呈现出模式化特征。比如,机器在选词时更倾向于使用概率较高的 “安全词”,而人类则会有更多创造性表达。通过分析这些特征,我们可以更准确地识别 AI 生成内容。

语言风格分析 可以关注虚词使用频率、句子长度分布等指标。AI 生成的文本通常虚词使用较少,句子结构也相对统一。比如,在 “我吃了一顿……” 这个句式中,AI 可能会选择 “饭”,而人类更可能说 “美味”。

语义逻辑分析 则需要关注内容的连贯性和事实准确性。AI 在处理复杂逻辑时容易出现漏洞,比如编造不存在的论文或事件。比如,一篇关于科技进展的文章,如果提到 “某实验室在 2025 年实现了冷核聚变”,但实际上该技术目前还处于理论阶段,这就可能是 AI 生成的 “幻觉内容”。

🤝 人工审查与 AI 检测的协同工作机制

AI 检测虽然高效,但并非完美。泉州市人大常委会采用的 “人工 + AI” 双重审查机制,就为我们提供了很好的参考。具体来说,可以分为三个步骤:

- AI 初筛:将内容上传到检测平台,快速排除明显的 AI 生成内容。比如,朱雀 AI 检测能在 3 秒内识别出 AI 生成的图像特征,大大提高了审查效率。

- 人工复判:针对 AI 标记的风险点,组织专业人员进行详细分析。比如,一篇涉及法律条款的文章,AI 可能识别出条款冲突,但具体是否合法合规,还需要法律专家进行判断。

- 综合研判:结合 AI 检测结果和人工分析,做出最终决策。对于争议较大的内容,可以引入第三方机构进行复核。

这种协同机制既能发挥 AI 的效率优势,又能利用人类的专业知识,有效避免误判和漏判。

⚠️ 常见误区与应对策略:避免误判与漏判

在使用 AI 检测工具时,有几个常见误区需要注意。一是过度依赖单一平台,前面已经说过,不同工具的算法差异可能导致结果偏差。二是忽视内容的二次编辑,比如将 AI 生成的文本进行改写或翻译,可能会绕过部分检测工具的识别。三是忽略图像和视频检测的特殊性,游戏画面冒充真实内容的情况并不少见,需要结合细节进行判断。

如何应对这些问题呢? 对于过度依赖的问题,坚持多平台交叉验证即可。对于二次编辑,可以使用 MitataAI 的降重功能,在改写后再次检测,确保 AI 特征值降到最低。对于图像和视频,要仔细观察细节,比如手指数量、光影效果等,AI 生成的图像往往在这些地方存在失真。

此外,还可以关注一些新兴技术,比如 Google DeepMind 的 SynthID-Text 水印技术。这种技术在 AI 生成文本时嵌入不可见的水印,后续检测时能大幅提高准确率。虽然目前可能还未广泛应用,但未来有望成为检测的重要手段。

通过综合运用多平台交叉验证、工具解析、特征分析、人工协同等方法,我们能有效提高 AI 生成内容的识别准确性。在这个过程中,既要充分利用 AI 工具的高效性,也要发挥人类的专业判断,才能在这场 “矛与盾” 的对抗中占据主动。