🔍 2025 年 AI 内容检测技术前瞻:面对更强的大模型,我们该如何应对

🚀 技术升级:检测工具的三大进化方向

🛡️ 策略重构:内容创作者的生存法则

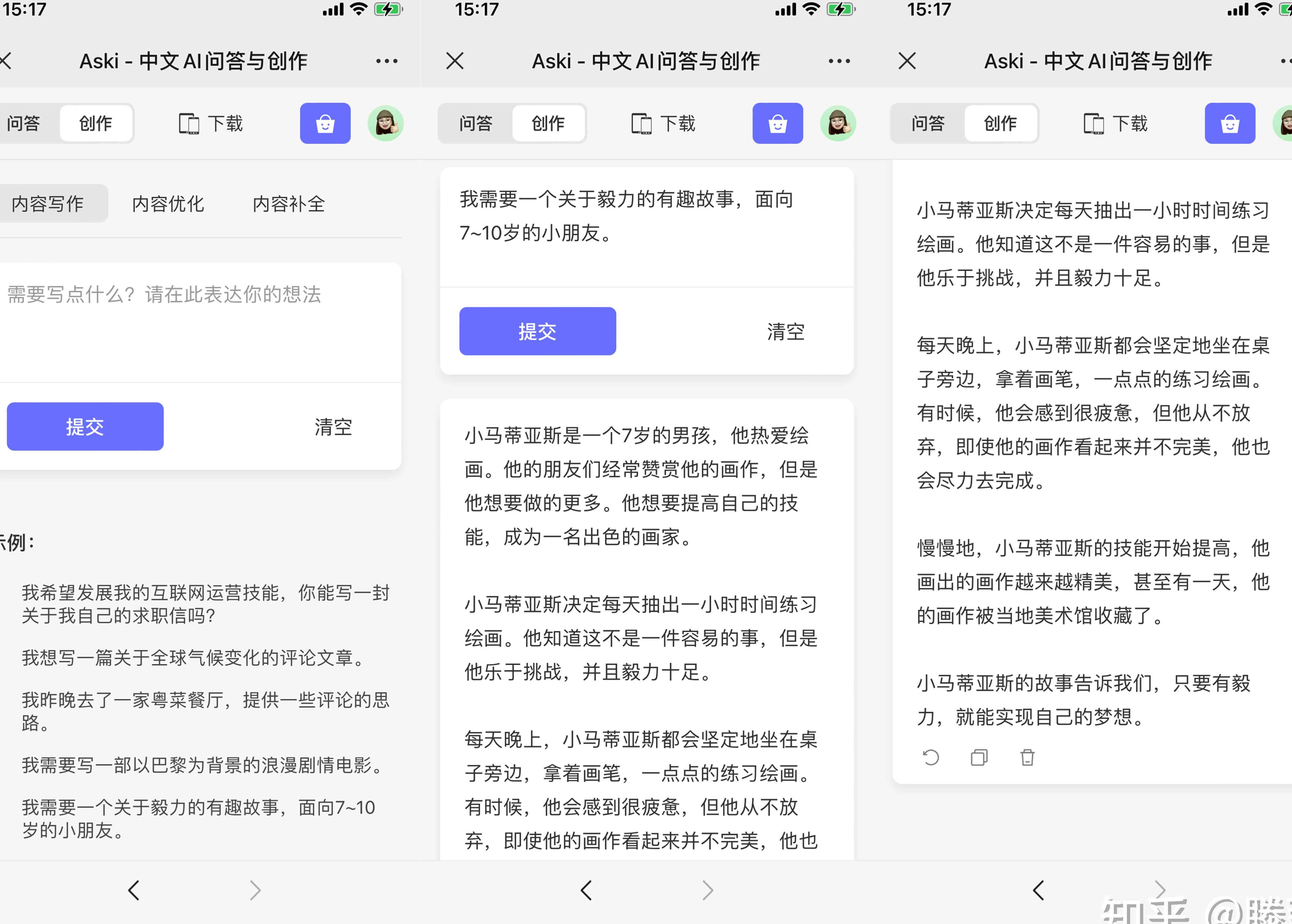

在创作阶段引入双模型协作机制是关键。先用 GPT-5 生成初稿,再通过本地部署的开源模型进行二次加工。例如在 Reddit 回帖场景中,通过特定提示词引导 AI 生成 “高困惑度、高爆发性” 的内容,故意加入口语化表达、语法小错误和情感化修辞,使文本更接近真人写作风格。这种方法能将朱雀大模型的检测浓度从 100% 降至 37% 以下。

AI 检测器的核心指标 “困惑度” 和 “爆发性”,为我们提供了明确的改造方向。以历史类文章为例,通过《自媒体写作 “对话式” 隐身术》提示词模板,可将 AI 生成的标准段落转化为小说体或对话体,使句子长度错落有致,情感表达更自然。实测显示,这种方法能让检测结果从 “易被识别” 变为 “疑似 AI 辅助”,甚至 “不可能是 AI 生成”。

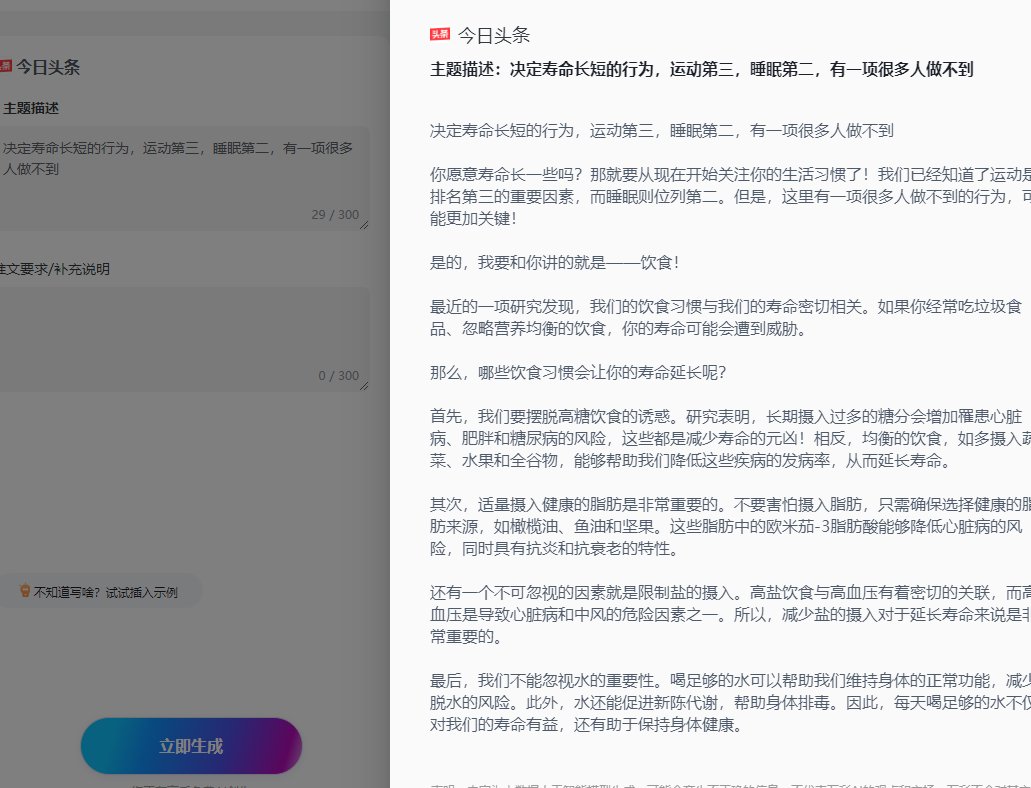

2025 年的内容创作,必须依赖检测 - 修改 - 再检测的闭环工具链。首先用朱雀系统进行初稿检测,针对高风险段落使用《自媒体文章改写 “对话式” 防 AI 痕迹过检测》提示词进行智能改写,最后通过知网的学术大数据体系进行二次验证。这种组合策略已在今日头条等平台的治理实践中得到验证,能将低质 AI 内容拦截率提升至 93% 以上。

🔧 实战指南:从内容创作到平台合规

反检测提示词的设计,要抓住 “模仿人类不完美” 的核心原则。例如在 Reddit 回帖场景中,通过 “Let me tell you a story…”“IMO”“LMAO” 等口语化表达,以及故意加入的语法错误(如 “gonna”“kinda”),能有效提升文本的 “困惑度” 和 “爆发性”。这种方法的效果已通过实测验证:使用改造后的提示词,AI 生成内容的检测通过率从不足 20% 提升至 75% 以上。

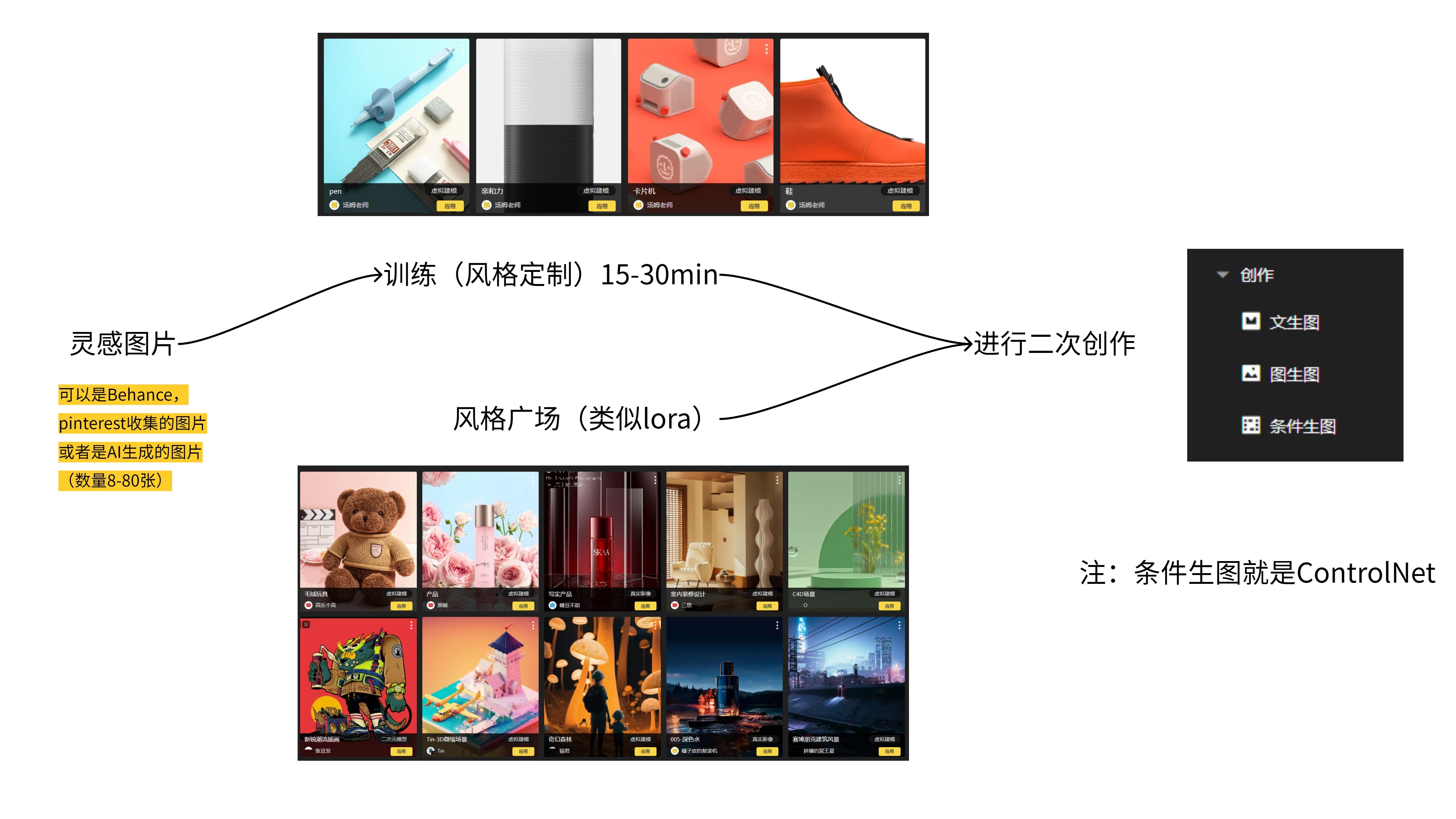

面对多模态检测技术,内容创作者需建立跨模态防御机制。例如在视频创作中,除了对画面进行帧混合处理,还需对音频进行变速、降噪等操作,同时在字幕中加入口语化的断句和重复表述。中国电信的云猎无人机反制系统,通过融合 AI 安全算法和云端协同技术,实现了 95% 以上的精准探测,这种思路同样适用于内容创作中的多模态防御。

不同平台的检测逻辑存在显著差异。以学术出版领域为例,知网的检测工具更关注内容创新性和文献引用规范性,而自媒体平台则侧重语言风格的自然度。创作者需针对不同平台建立专属的内容模板库,例如在知乎回答中采用 “问题拆解 - 案例分析 - 结论升华” 的结构,在公众号推文中使用 “场景化开头 - 痛点分析 - 解决方案” 的叙事模式,通过适配平台偏好降低检测风险。

⚖️ 合规红线:内容创作的法律边界

中央网信办 2025 年 “清朗” 行动明确将 “借 AI 技术生成虚假信息” 列为重点整治对象。例如在医疗健康领域,使用 AI 生成未经证实的治疗方案,可能构成《刑法》中的 “编造、故意传播虚假信息罪”,最高可判处七年有期徒刑。

AI 生成内容的版权归属尚未完全明确,但直接抄袭他人作品的 AI 改写行为,仍可能构成侵权。例如某自媒体账号使用 AI 改写某知名博主的文章,虽修改了 30% 的表述,但因核心观点和案例未变,最终被法院判定侵权成立。

根据《互联网信息服务深度合成管理规定》,平台需对用户发布的 AI 内容进行显著标识。创作者若未按规定标注内容来源,平台有权对账号进行封禁处理。今日头条 2024 年处罚的 781 万篇同质化发文,多数涉及未合规标注 AI 生成内容的问题。

📈 未来趋势:人机协同的新范式

AI 负责数据采集、素材整理等基础工作,人类专注于创意构思和情感表达。例如在新闻写作中,AI 可快速生成事件综述,记者则通过深度采访和独家视角赋予内容灵魂。这种分工模式既能提升创作效率,又能降低检测风险。

2025 年的内容竞争,将从 “信息密度” 转向 “情感密度”。方文山为邓紫棋新书撰写的推荐语,虽因 “AI 味太浓” 引发争议,但也揭示了一个趋势:具有独特风格和情感共鸣的内容,更易通过检测并获得传播。创作者需在作品中注入个人化的表达,例如在科技类文章中加入 “我曾遇到过的 XX 问题” 等叙事元素,增强内容的真实感。

随着《学术出版中的 AIGC 使用边界指南 2.0》等行业规范的出台,合规化创作工具将成为刚需。第五 AI 平台推出的 “朱雀 AI 味降低工具箱”,通过智能改写和多轮检测,可将 AI 痕迹降低至 0%,同时保留内容的核心价值。这类工具的普及,将推动内容创作从 “技术对抗” 转向 “合规创新”。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味