公众号侵权能形成规模化 “生意”,离不开三个紧密咬合的环节。盗版引流是最常见的套路,像网文作者李山月发现,自己的小说被切成片段发在公众号,末尾提示 “加好友看全文”,实则诱导用户支付 4 元入群。群里的搜书机器人 24 小时提供盗版资源,背后是百度网盘 70 余兆的盗版数据库,母盘一年仅需 599 元,群主靠入群费和广告轻松回本。这类私域社群分工极细,群主当客服、机器人负责搜书,甚至能覆盖晋江、番茄等 7 个平台的内容,一天新入群人数可达上百人。

洗稿工具的核心是 “低成本批量生产”。以 “翠绿笔墨” 为例,用户只需从平台购买真实新闻稿建立稿池,软件就能自动抓取热点,通过调整语序、替换词汇生成新文章。比如一篇关于火灾的报道,经工具处理后会变成 “某地突发火情,现场浓烟滚滚”,虽然表述不同,但核心信息完全抄袭。更隐蔽的是,工具还能根据用户需求定制内容,比如某公众号为蹭流量,用工具生成多篇 “大学生卖淫” 的虚假文章,引发社会恐慌。

创作者维权往往陷入 “三难” 境地。成本高是首要障碍,公证、诉讼等流程让维权变成 “持久战”。晋江文学城曾打包近千名作者的侵权作品起诉,耗时 3 年仅获赔数十万元,分到单个作者手中不足 5 元。周期长也让人望而却步,武楷斯发现公众号抄袭自己的摄影作品后,经历数月沟通、平台投诉才获得道歉和赔偿。

微信、抖音等平台正通过技术手段加强治理。微信 2025 年 5 月封禁了 1065 个涉及知识产权侵权的账号,对多次违规的小程序采取 “升级处罚”,比如某盗版微短剧团伙的 202 个小程序被永久封禁。平台还建立了 24 小时投诉响应机制,用户举报后,侵权内容最快当天就能下架。

法律对侵权行为的界定远超 “是否盈利”。江西罗某诉何某案中,何某虽称 “文章未盈利”,但法院仍判决其赔偿 7000 元,理由是侵权行为已妨碍著作权人对作品的传播控制。根据《著作权法》,即使未用于商业用途,擅自传播他人作品也构成侵权,最高可处十年有期徒刑。

遭遇侵权时,创作者可按以下步骤行动:

- 固定证据:对侵权内容进行截图、录屏,保存发布时间、链接等信息,必要时进行公证。

- 平台投诉:通过微信公众号后台的 “侵权投诉” 入口提交材料,选择 “抄袭” 或 “冒用名称” 类别,上传对比图和原创证明。

- 私信沟通:尝试与侵权方直接联系,要求删除内容并赔偿。武楷斯通过私信施压,最终让侵权公众号公开道歉并支付赔偿金。

- 舆论曝光:在个人社交账号披露侵权过程,附上证据链,利用公众舆论倒逼对方妥协。比如李山月在微博曝光盗版群后,引发大量读者声援,迫使群主暂时解散社群。

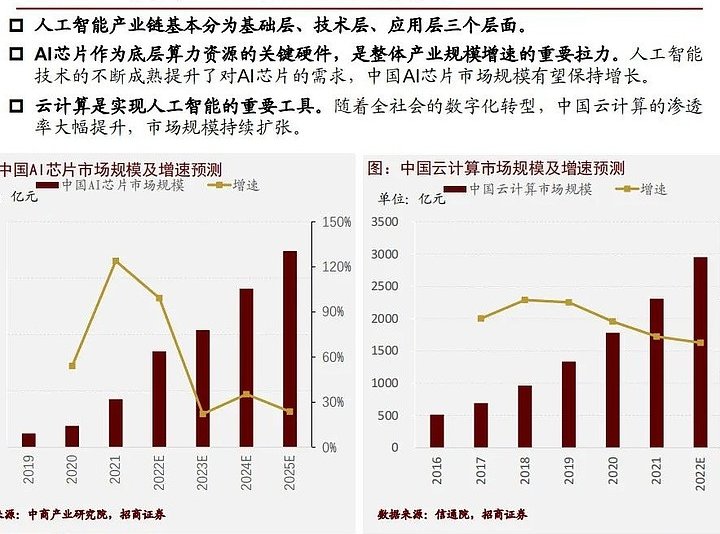

侵权行为背后是巨大的利益驱动。2016 年微信公众号刷量市场规模已达 378 亿元,86.2% 的运营者承认有过刷量行为。盗版网文社群同样利润惊人,一个拥有百万粉丝的公众号,单条广告收入可达 7000-8000 元,而获取盗版内容的成本几乎为零。这种 “低成本高回报” 模式,使得侵权产业链不断扩张,甚至催生了专门的 “枪手团队” 和 “中介平台”。

公众号侵权从个别行为演变成规模化 “生意”,折射出内容产业的深层矛盾。对创作者而言,既要提升版权意识,善用平台工具和法律武器保护权益,也要警惕流量诱惑,避免陷入 “以侵权对抗侵权” 的恶性循环。平台和监管部门则需进一步完善技术防控,比如微信的 “原创保护” 功能和抖音的 “内容指纹” 技术,从源头遏制侵权。只有多方合力,才能让内容创作回归 “以质取胜” 的正轨,真正实现 “创作有价,抄袭可耻”。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味