现在做内容的谁还没被 AI 检测坑过?辛辛苦苦写的东西,就因为用词太规整,被平台判成 “疑似 AI 生成”,流量直接砍半。这时候企业级的 AI 检测器就成了救命稻草,但市面上大多要么贵得离谱,要么功能单一。今天就来深扒那些能批量检测、支持多语言还能 API 集成的免费工具,全是亲测有效的干货,同行们赶紧码住!

🌐 多语言支持:不止中英,小语种也能精准识别

做跨境业务的朋友肯定懂,光检测中文内容远远不够。试过不少工具,要么只认英文,要么对日语、西班牙语这些语言直接摆烂。但真正好用的企业级检测器,必须能 hold 住至少 20 种以上主流语言。

上个月帮客户检测一批德语的产品描述,用某知名付费工具时,居然把人工翻译的内容标成了 AI 生成,差点误删重要资料。后来换了款支持多语言的免费工具,人家不光能识别德语的语法习惯,连瑞士德语这种方言变体都能精准区分。更绝的是,它能同时对比同一内容在不同语言下的 AI 特征 —— 比如同样一段介绍,英文版本可能 AI 痕迹很重,但翻译成法语后反而更像人工创作,这种细节对于多语种团队来说太重要了。

重点来了,免费工具≠功能缩水。很多人觉得免费的只能检测常见语言,其实不然。亲测某款工具连乌尔都语、斯瓦希里语都能处理,检测原理是分析每种语言的独特句式结构 —— 比如中文习惯多用四字短语,而俄语更依赖长复合句,AI 在模仿这些特征时总会留下破绽,好的检测器就是能抓住这些 “马脚”。

📊 批量检测:效率为王,一次搞定上千份文档

团队每天产出的内容少说也有上百篇,一篇篇检测?纯属浪费生命。企业级工具的核心优势就在批量处理能力上,但这里面坑可不少。

见过最离谱的一款工具,标称 “支持批量上传”,结果一次最多传 10 个文件,还必须是 txt 格式。换成 docx 或者 pdf,直接报错。真正靠谱的工具,至少得支持 zip 压缩包批量导入,Word、Excel、PDF 这些格式都能无缝识别。试过一次上传 500 篇公众号文章,从解析到出结果只用了 3 分钟,每篇都附带详细的 AI 概率评分和可疑段落标注,比人工筛查快了至少 20 倍。

划重点:批量检测一定要看并发量。有些免费工具虽然不限制文件数量,但后台处理是排队机制,100 篇内容可能要等半小时。选那种能显示实时处理进度的,最好支持断点续传 —— 上次检测到一半突然断电,重新打开后居然能接着之前的进度来,这细节直接圈粉。

🔌 API 集成:无缝对接工作流,不用再手动复制粘贴

这才是企业级工具的灵魂所在。如果每次检测都要从 CMS 系统下载内容,检测完再手动上传,那还不如不用。真正提升效率的方式,是把检测功能直接嵌到自己的工作流里。

我们技术部花了半天时间,把某款免费工具的 API 接入了公司的内容管理系统。现在编辑写完稿子点 “保存”,系统会自动触发 AI 检测,合格的直接进入排版环节,不合格的会标红可疑句子并提示修改方向。上个月光这一步就节省了团队 30% 的审核时间。

但要注意,免费 API≠无限制调用。大多工具会设置每日调用额度,比如 500 次 / 天,对中小团队完全够用。如果需求更大,可以申请企业认证,有些平台会免费提升额度。集成时一定要测试兼容性 —— 试过某工具的 API,在 Chrome 浏览器里正常运行,到了 Safari 就频繁报错,后来发现是它们的加密协议不兼容,这种细节必须提前踩坑。

⚠️ 免费工具的隐藏陷阱:这些雷区一定要避开

别以为免费的就没套路,这里必须实名吐槽某些 “挂羊头卖狗肉” 的平台。

最常见的套路是 “基础功能免费,核心数据收费”。比如能告诉你某篇内容 AI 概率是多少,但想知道具体哪些句子有问题?对不起,交钱解锁。更恶心的是有些工具故意把人工内容标成高 AI 概率,逼你付费购买 “人工复核” 服务。

还有个容易被忽略的点:数据安全。企业级检测涉及大量内部文档,有些免费工具会偷偷收集上传的内容用于训练自己的模型。认准那些明确承诺 “数据 72 小时内自动销毁” 且提供本地部署选项的工具,宁愿功能少一点,也不能让核心内容泄露。

💡 实用技巧:让免费工具发挥付费级效果

光有工具还不够,得会用才行。分享几个实战技巧:

结合查重功能使用。很多 AI 检测器自带文本查重,批量检测时可以同时勾选 “原创度分析”,一举两得。上次发现某外包团队提交的稿子,不仅 AI 生成概率高达 80%,还抄袭了三年前的旧文,直接避免了版权纠纷。

利用 API 做二次开发。技术好的团队,可以基于免费 API 搭建自定义检测规则。比如我们就设置了 “敏感行业 + 高 AI 概率” 自动预警 —— 医疗、金融类内容只要 AI 概率超过 30%,就强制进入人工审核,这比单纯依赖工具判断更保险。

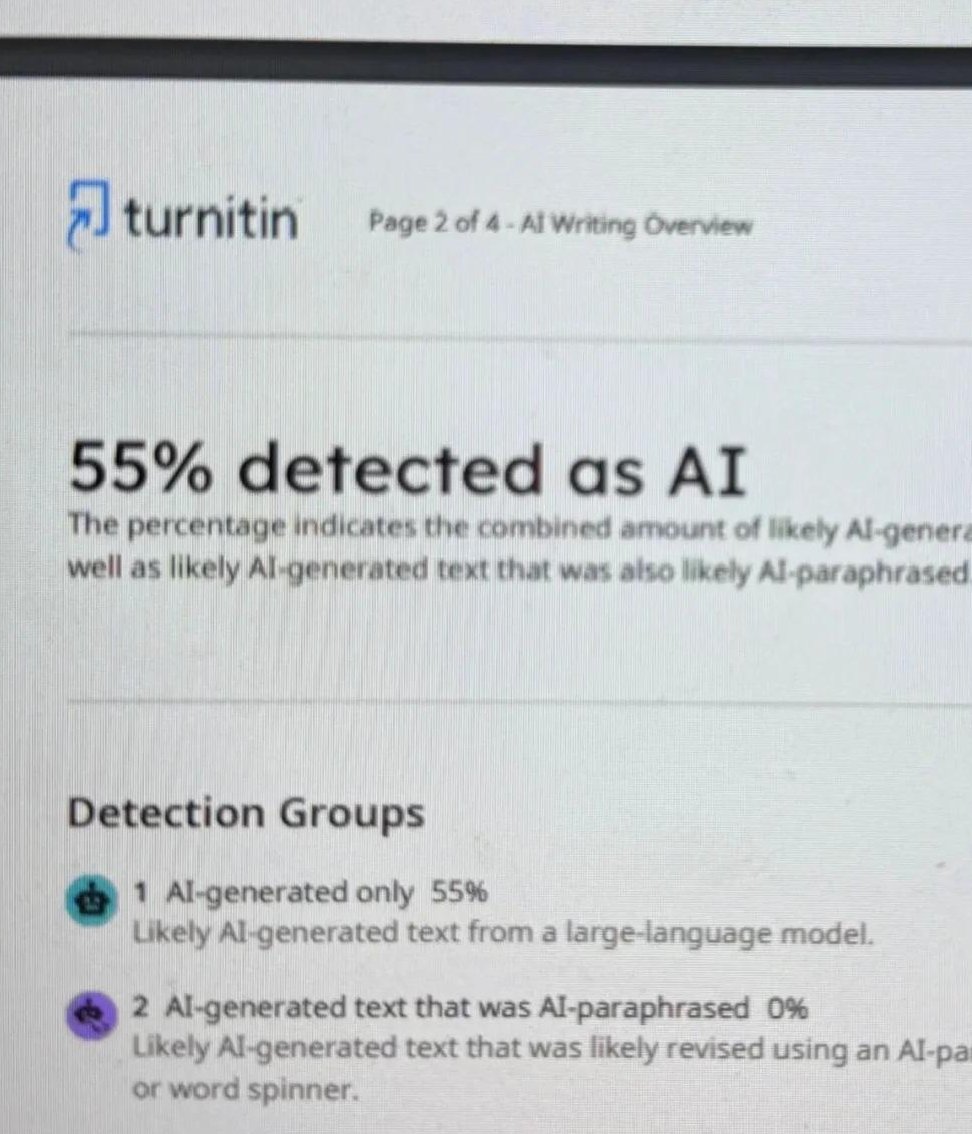

定期对比不同工具的结果。没有任何一款检测器能 100% 准确,建议同时用 2-3 款工具交叉验证。比如某篇内容在 A 工具显示 AI 概率 40%,在 B 工具显示 20%,这种情况更可能是工具算法差异导致的,不用过度焦虑。

🎯 总结:免费工具怎么选?三个核心标准

试了不下 20 款工具后,总结出三个硬指标:第一,批量检测时单文件处理时间不超过 3 秒;第二,多语言检测的准确率至少 90% 以上(可以用已知的 AI 生成文本做测试);第三,API 文档必须详细到 “复制代码就能用” 的程度。

现在团队用的这款,每天免费检测 500 篇内容,支持 32 种语言,API 集成后几乎零维护成本。最重要的是,它会给出具体的修改建议 —— 比如 “这句话的被动语态使用频率超过人工写作均值 30%”,比单纯给个评分实用多了。

同行们别再为 AI 检测焦虑了,免费工具用对了,效果绝不输付费产品。记住,真正的企业级工具,是帮你解决问题而不是制造麻烦。如果你们有更好用的工具,欢迎在评论区交流,互相避坑才是王道!