? 核心升级解析:预印本发布机制重构科研传播链条

1. 全流程数字化存证与快速审核

- 基础合规性检查(24 小时内完成):系统自动扫描格式规范性、伦理声明完整性等基础要素;

- 学科专家初审(3-5 个工作日):由领域内编委对研究方向、方法创新性进行初步评估;

- 开放评议通道:论文发布后支持全球学者匿名或实名评论,形成 “发布 - 反馈 - 修订” 的动态优化闭环。

这种模式既保障了效率(平均发布周期缩短至 7 天以内),又通过社区共治提升了学术质量。

2. 跨语言支持与全球传播网络

3. 版权保护与成果转化衔接

- 预印本阶段:默认采用 CC-BY-NC-ND 协议,允许非商业性传播与学术引用,但禁止衍生作品开发;

- 正式发表阶段:作者可选择将版权协议升级为 CC-BY,支持商业使用,同时平台自动关联最终发表版本链接,形成完整的成果追溯链。

此外,平台与多家科技企业、投资机构合作,针对高价值预印本提供技术转化对接服务,推动实验室成果向产业应用的快速落地。

? 开放获取扩展:从自然科学到全学科覆盖的普惠实践

1. 医学与生命科学

- 临床研究快速通道:支持未发表的临床试验数据、病例报告发布,加速医疗创新经验共享;

- 伦理审查前置机制:针对涉及人体试验的研究,要求上传伦理委员会批件扫描件,确保合规性。

此举将有效缓解国内医疗资源分布不均问题,偏远地区医院可通过平台获取前沿诊疗方案。

2. 工程技术与材料科学

- 工业界合作专区:联合华为、中芯国际等企业设立 “产业技术预印本库”,收录未公开的技术白皮书、专利申请前成果,促进产学研深度融合;

- 实验数据开放倡议:鼓励作者同步上传原始实验数据、代码,推动 “可复现研究” 文化的普及。

3. 社会科学与交叉学科

- 政策研究快速响应:针对经济、法律等时效性强的领域,开辟 “政策分析预印本” 板块,学者可第一时间发布对重大政策的解读与评估;

- 跨学科专题建设:设立 “人工智能伦理”“碳中和技术经济” 等交叉学科专栏,推动不同领域研究人员的思想碰撞。

4. 农业与生态科学

- 农业技术创新库:收录农作物新品种培育、智慧农业解决方案等实践成果,助力乡村振兴战略;

- 生态环境数据平台:整合卫星遥感、实地监测等数据资源,为气候变化研究提供基础支撑。

5. 人文与艺术领域

- 数字人文研究专区:支持古籍数字化成果、文化遗产保护技术发布,探索科技与人文的融合路径;

- 艺术创作与理论:收录实验性艺术作品、策展方案等,打破传统学术评价体系对艺术研究的限制。

6. 教育与心理学

- 教学方法创新库:教师可分享翻转课堂、项目式学习等实践案例,促进教育模式创新;

- 心理健康研究开放:针对疫情后心理健康问题,设立 “心理干预技术预印本” 板块,推动研究成果快速应用于社会服务。

?️ 技术赋能:智能化与数据驱动的用户体验革新

1. 智能检索与知识发现

- 语义搜索引擎:基于深度学习模型(如 BERT、ERNIE)实现概念级检索,支持 “同义词扩展”“相关研究推荐” 等功能。例如,搜索 “自动驾驶” 会自动关联 “车路协同”“智能交通系统” 等延伸主题;

- 动态知识图谱:系统根据论文引用关系、作者合作网络自动生成可视化图谱,帮助用户快速把握领域脉络。

- 个性化推荐:通过分析用户历史行为(阅读偏好、收藏记录),每日推送定制化的 “学术快报”,实现 “人找知识” 到 “知识找人” 的转变。

2. 多模态阅读与交互

- 富媒体论文呈现:支持公式交互式渲染、数据图表动态展示、视频附件嵌入,打破传统 PDF 的静态限制;

- 智能标注与笔记:用户可在线对论文段落进行高亮、批注,并生成专属阅读笔记,支持跨设备同步;

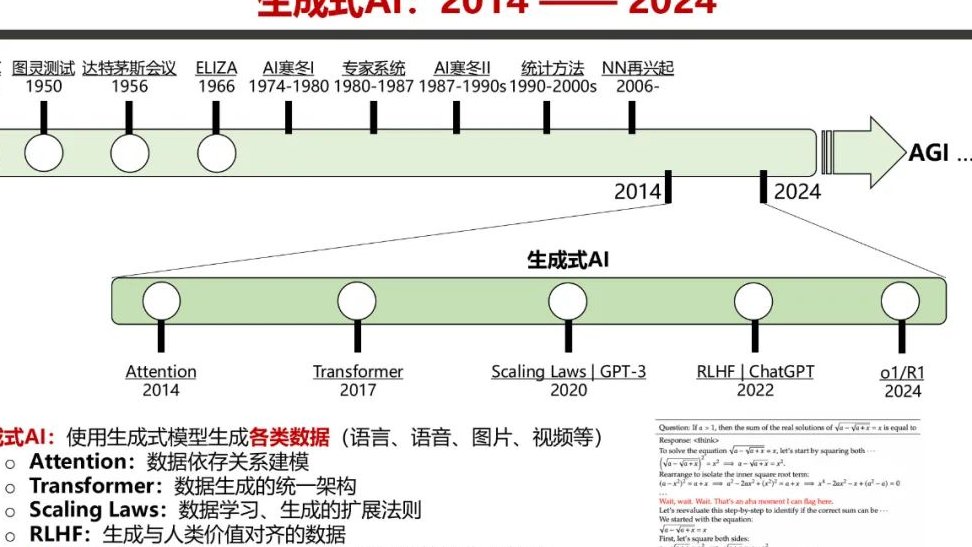

- AI 辅助解读:集成 Claude 3 等大语言模型,提供 “论文核心观点提炼”“专业术语解释” 等功能,尤其适合非技术背景读者快速理解前沿研究。

3. 创作工具与效率提升

- 在线协作写作平台:支持多人实时编辑、版本控制,团队可通过平台直接完成论文撰写、修改与投稿全流程;

- 数据合规校验工具:内置查重系统(基于知网、万方等权威数据库)、统计方法验证模块,帮助作者规避学术不端风险;

- 自动排版与格式转换:提供符合《中国科技论文写作规范》的模板,一键生成 Word、LaTeX 格式文件,大幅降低格式调整耗时。

4. 机构管理与科研绩效

- 高校 / 科研院所专属空间:支持批量导入机构成果、自动生成年度学术报告,为科研管理部门提供决策依据;

- 成果影响力评估:通过浏览量、下载量、引用数、Altmetric 指数等多维度指标,量化分析论文的社会与学术价值,可作为职称评审、基金申请的参考依据。

? 影响评估:对中国科研生态的三大变革

1. 学术评价体系的多元化突破

2. 科研资源分配的普惠化进程

3. 全球学术治理的中国方案贡献

- 本土化与国际化平衡:在吸收国际最佳实践(如预印本标准、开放获取协议)的同时,保留中文社区特色,构建 “双循环” 学术生态;

- 发展中国家话语权提升:通过开放获取降低知识获取门槛,帮助亚非拉国家学者更便捷地融入全球学术网络,推动多元文化背景下的科研合作。

⚖️ 挑战与未来展望

1. 质量控制与学术诚信风险

- 挑战:预印本快速发布可能导致低质量研究泛滥,甚至出现数据造假、抄袭等不端行为;

- 对策:

- 强化投稿前合规性检查:增加 “数据真实性声明”“代码可复现性承诺” 等强制性要求;

- 建立学术声誉评级系统:根据作者历史投稿质量、社区反馈等生成信用评分,对高风险作者实施更严格审核;

- 完善撤稿与纠错机制:明确撤稿条件与流程,对已发现问题的论文及时标注并全网通报。

2. 版权争议与利益分配

- 挑战:开放获取可能与传统期刊商业模式产生冲突,影响学术出版产业链;

- 对策:

- 推动开放获取期刊建设:平台可联合国内核心期刊打造 “预印本 - 正式发表” 一体化通道,实现两种模式互补;

- 探索混合出版模式:对部分高影响力研究,允许作者同时选择预印本发布与付费订阅服务,平衡学术传播与商业利益。

3. 技术伦理与数据安全

- 挑战:AI 辅助写作、数据挖掘等技术可能引发知识产权纠纷、算法偏见等问题;

- 对策:

- 制定AI 使用规范:明确 AI 生成内容的署名要求、责任归属,禁止将 AI 作为 “代笔工具”;

- 加强数据隐私保护:采用联邦学习、同态加密等技术,确保用户行为数据、机构成果库的安全存储与传输。

中国科技论文在线 2025 年的升级,是我国在开放科学领域的一次里程碑式探索。它不仅为科研人员提供了更高效的成果传播工具,更通过制度创新与技术赋能,重塑了学术交流的规则与边界。在全球科研范式加速变革的今天,这样的实践不仅关乎个体研究者的效率提升,更关系到国家科技创新体系的整体竞争力。我们期待这一平台持续引领中国学术开放浪潮,为构建人类命运共同体的知识共享体系贡献更多中国智慧。