? 一、2025 年 AI 合同审查法规动态与合规挑战

? 二、AI 合同审查技术实现与工具评测

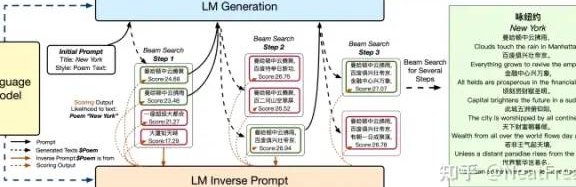

? 技术实现路径

- 规则引擎:通过预设的正则表达式和逻辑规则,提取合同中的关键条款(如预付款比例、违约责任),并与预设规则进行比对。这种方法准确性高,但灵活性不足,难以应对句式变化。

- 机器学习:通过标注好的合同数据训练模型,自动学习条款模式和风险点。例如,BERT 等预训练模型可深度理解合同语义,识别潜在风险,但需大量高质量标注数据。

- 知识图谱:构建合同领域知识图谱,将 “预付款”“法律限制” 等实体及其关系结构化,实现语义推理。例如,某央企通过知识图谱关联法律条文和行业案例,显著提高了合同合规性。

?️ 主流工具评测

- AlphaGPT:依托 530 万条法律法规和 1.8 亿例司法案例的 “法律数据基座”,可自动识别 50 余类合同风险条款,支持主体审查和类案检索。某跨国企业在跨境并购项目中接入 AlphaGPT,成功识别 20 余项跨境支付条款风险。

- 木瓜合同宝:基于法律垂直领域大模型,可在 3 分钟内完成百页合同审查,生成详细风险提示和修改建议。某建材公司使用后,合同纠纷率下降 65%。

- 思通数科智能合同审查系统:结合 OCR 技术和知识图谱,支持纸质合同电子化和复杂条款推理。某制造业客户反馈,合同起草时间从 4 小时缩短至 15 分钟。

⚠️ 三、AI 合同审查四大核心风险与典型案例

? 风险一:条款文义推导机械,忽视权利义务平衡

分析:AI 系统按关键字匹配条款优先级,无法基于行业背景综合判断条款完备性。律师的优势在于能梳理 “显性风险” 与 “隐性风险” 的关联性,预判履约链条中的失衡点。

? 风险二:行业惯例识别偏差,无法动态适配规则

分析:AI 依赖既有数据库判定条款必要性,但国际投资、知识产权等领域存在大量 “非文本惯例”。律师对非标准化交易规则的动态捕捉能力远超算法。

? 风险三:商业语境理解不足,弱化动态商洽场景

分析:AI 对 “开放性情境条款” 的审查能力有限,如不可抗力的认定需结合合同主体性质和履约场景。律师的价值在于预判交易模式可能演化的履约障碍,并通过附条件条款设置动态解决方案。

? 风险四:兜底条款滥用误判,加剧合规风险

分析:AI 难以穿透兜底条款的表象追溯真实目的。律师的 “穿透式审查思维” 可针对模糊表述提出反对意见或补充限制性附件,从源头控制合规风险。

?️ 四、应对策略:构建 “AI 初审 + 人工终审” 双轨机制

? 技术优化与数据治理

- 动态更新法律知识库:定期同步最新法规,如《民法典》相关司法解释,确保 AI 系统审查依据的有效性。

- 数据脱敏与安全防护:上传合同前删除敏感信息(如身份证号、银行账户),或使用虚构信息替换真实信息,避免数据泄露。

- 算法透明度提升:采用可解释 AI(XAI)技术,如注意力机制可视化,向法务人员解释模型决策逻辑,增强信任度。

?? 人机协同流程设计

- AI 初审:由系统自动识别合同中的形式风险(如条款缺失、格式错误)和部分实质风险(如违约金比例超限),生成初步审查报告。

- 人工终审:律师重点复核复杂条款(如知识产权分割、跨境支付)和行业惯例相关内容,结合商业语境和法律实践进行深度分析。

- 持续学习与反馈:将人工复核结果反馈给 AI 系统,用于模型迭代优化,逐步提高审查准确性。

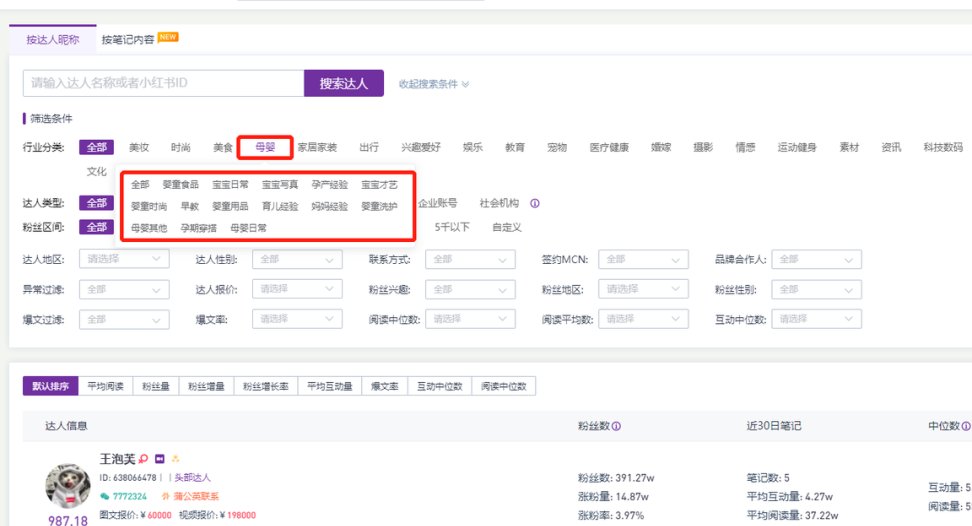

? 工具选型与操作指南

- 工具选型建议:

- 初创企业:优先选择规则引擎类工具(如正则表达式匹配),快速实现核心审查功能,配合人工复核处理复杂条款。

- 中型企业:采用规则 + 轻量级 ML(如基于 BERT 的 NER),提升语义处理能力,降低人工规则维护成本。

- 大型企业:考虑知识图谱或混合方案,整合法律、业务规则和历史案例,支持深度语义推理和审计追溯。

- 操作步骤:

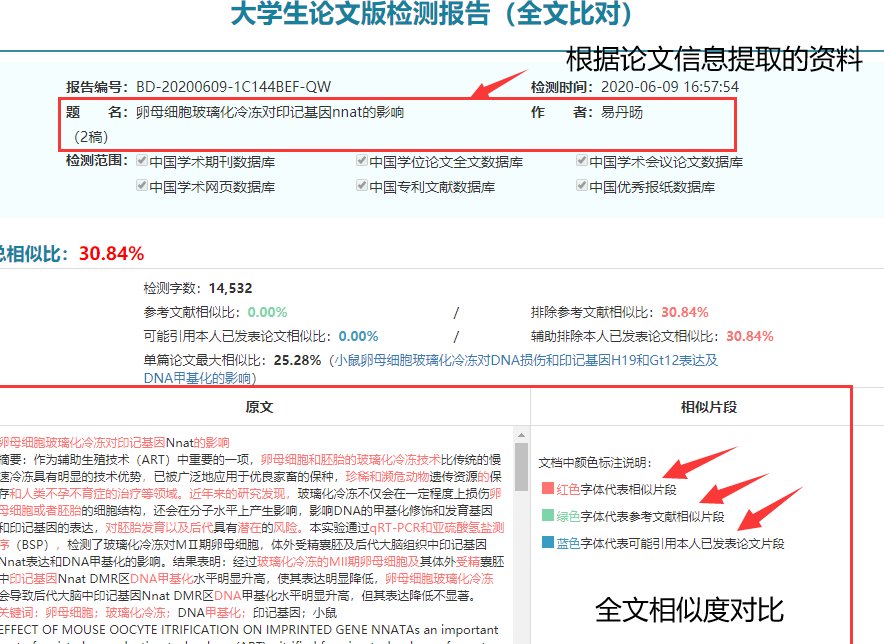

- 合同脱敏:备份原始合同,明确敏感信息范围,选择替换、遮盖或删除等方法处理。

- 上传审查清单:提供审查框架(如房屋租赁合同审查清单),引导 AI 针对性分析。

- 输入指令:按照 “角色-背景-任务-要求” 模式设计提示词,确保指令明确、可操作。

- 结果复核:对 AI 输出的法律依据进行二次核对,补充个性化条款(如医疗行业的《个保法》告知义务)。