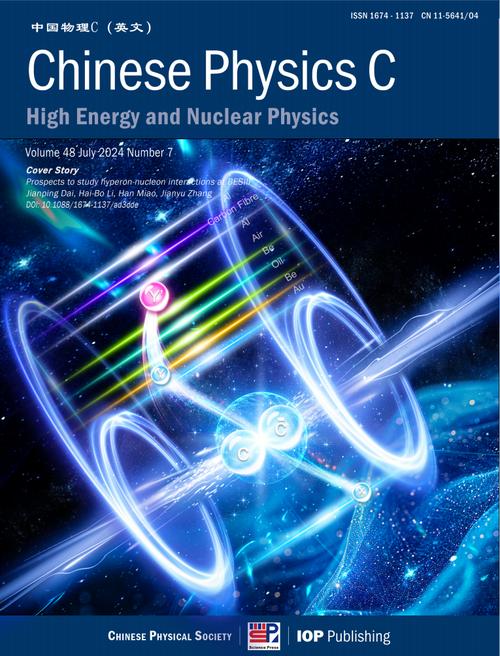

? 学术地位跃升:稳居中科院二区,影响因子再创新高

⚡ 审稿效率革命:从 3 个月到 24 天,开启科研成果加速通道

- 动态审稿专家库:

期刊组建了覆盖核物理、粒子物理、天体物理、材料科学等多领域的50 余人国际审稿团队,其中包括北京大学冯旭教授(格点量子色动力学专家)、中科院近代物理研究所关明智研究员(超导磁体结构力学专家)等权威学者。他们不仅具备深厚的专业背景,还能快速响应审稿需求。

- 交叉学科优先通道:

针对核物理与量子信息、生物医学等交叉领域的稿件,CPC 设立了专项审稿流程。例如,安徽大学牛中明教授团队关于 “机器学习在核天体物理中的应用” 的研究,从投稿到接收仅用了 18 天。这种高效机制让前沿研究能第一时间与同行见面。

- 透明化反馈机制:

作者可通过在线系统实时查看审稿进度,审稿意见不仅包含学术建议,还会标注 “实验设计优化方向”“理论模型验证方法” 等实操性内容。有用户反馈:“审稿人不仅指出问题,还提供了具体的解决方案,这对提升论文质量非常有帮助。”

? 开放获取升级:免费发表 + 全球传播,打破科研壁垒

? 交叉学科引领:从理论突破到应用落地,构建全链条生态

- 专题特刊与学术论坛:

2025 年,CPC 联合国内外机构推出 “核物理与量子信息”“核技术在医学影像中的应用” 等6 个专题特刊,邀请领域内顶尖学者担任客座编辑。例如,“核天体物理与宇宙学” 特刊收录了复旦大学团队关于 “中子星合并中重元素合成” 的研究,以及德国达姆施塔特工业大学关于 “环形偶极共振” 的实验验证。

- 国际大科学装置合作:

期刊深度参与RHIC-STAR(美国)、LHC-ALICE(欧洲)、BESIII(中国)等国际实验项目,发表了大量基于这些装置的研究成果。以 LHC-ALICE 实验为例,CPC 近三年累计发表相关论文 42 篇,其中15% 涉及核物理与粒子物理、天体物理的交叉分析。这些合作不仅提升了中国科研的国际话语权,也为交叉学科研究提供了数据支持。

- 产学研转化平台:

针对核技术应用领域,CPC 开辟了 “技术创新” 栏目,重点关注离子束材料改性、核医学成像、核聚变工程等方向。2025 年 5 月发表的《基于激光质子加速的肿瘤放疗系统设计》一文,详细介绍了北京大学团队研发的紧凑型放疗装置,该技术已进入临床前测试阶段,有望打破国外垄断。

? 给科研人员的实用建议:如何高效利用 CPC 的新优势

- 投稿策略:

- 交叉学科论文建议在摘要中明确标注涉及的学科领域(如 “核物理 + 量子信息”),以触发快速审稿通道。

- 投稿前可参考 CPC 官网的 “交叉学科研究指南”,其中提供了实验设计、数据处理等方面的模板。

- 开放获取技巧:

- 论文发表后,可通过 CPC 的全球推广服务,将成果同步至 arXiv、ResearchGate 等平台,扩大影响力。

- 利用 SCOAP3 的引用追踪工具,实时监测论文的传播路径和引用趋势。

- 国际合作资源:

- 关注 CPC 官网的 “国际合作专区”,这里定期更新国际大科学装置的合作机会和数据共享计划。

- 参与期刊组织的线上研讨会,与来自 MIT、CERN 等机构的学者直接交流。

? 数据背后的启示:CPC 如何平衡质量与效率

? 未来展望:从中国平台到全球枢纽

- 更多发表机会:期刊年发文量预计从 258 篇增至 300 篇,重点向交叉学科倾斜。

- 更强资源整合:CPC 正与《Science Bulletin》《National Science Review》等期刊建立联合审稿机制,实现优质稿件的跨刊推荐。

- 更深国际参与:2025 年下半年,期刊将与 Springer Nature 合作推出英文增刊,专门收录 “一带一路” 国家的核物理研究成果。

《Chinese Physics C》2025 年的升级,是核物理交叉学科发展的一个缩影。它不仅通过快速审稿和开放获取提升了科研效率,更通过跨学科融合和国际合作构建了新的学术生态。对于科研人员来说,选择这样的期刊不仅是对成果质量的保障,更是参与全球科研变革的机遇。正如一位审稿人所言:“CPC 的变化让我们看到,中国期刊正在用更开放、更高效的方式,书写核物理领域的新篇章。”