🔍 打破 AI 写作困局:2025 年朱雀检测破解实验全记录

🛠️ 实验一:暴力拆解机械写作模板

- 句式手术刀:把所有超过 25 字的句子拦腰截断,强制拆分成 “短句 + 分句” 组合。例如将 “通过优化算法模型,我们显著提升了系统的响应速度和稳定性” 改为 “我们优化了算法模型。新模型让系统响应更快,稳定性也大幅提升”。

- 过渡词清洗:用 “不过”“其实”“举个例子” 等日常口语词替换 “综上所述”“由此可见” 等 AI 最爱用的书面化连接词。实测显示,过渡词替换后,文本的 “人类熵值” 可提升 40%。

- 结构重组术:故意打破 “总 - 分 - 总” 的标准结构,在文章中间插入看似无关的细节。比如在科技类文章中突然加入 “楼下早餐摊的豆浆今天格外甜” 这样的生活化片段,干扰检测系统的模式识别。

🧠 实验二:注入人类思维的 “不完美性”

- 思维断点植入:在段落中间插入 1-2 句看似突兀的句子。例如在讨论新能源技术时突然加入 “昨天路过公园,发现樱花已经开了”,这种 “不相关” 的细节反而能增加真实感。

- 口语化错误保留:故意保留少量语法瑕疵,比如 “这个方案我觉得还不错,就是可能有点贵了哈” 中的 “哈” 字,这类语气词是 AI 很难自然生成的。

- 情感波动模拟:在理性分析中穿插主观感受。例如在技术评测文章中加入 “说实话,第一次看到这个产品时,我有点被它的设计惊艳到了”,让文本更具人性温度。

🎭 实验三:构建个性化的 “写作人格”

- 风格锚点设定:选择一位真实作者作为模仿对象,分析其常用词汇、句式和修辞习惯。例如模仿王小波的写作风格时,可刻意加入 “用母猪的产后护理解释合同法” 这类荒诞比喻。

- 词汇指纹定制:建立专属的 “禁用词库” 和 “高频词库”。比如避免使用 AI 常用的 “显著”“有效” 等词汇,转而使用 “挺”“还成” 等更具个人色彩的表达。

- 语境迁移训练:将专业内容转化为生活化场景。例如把 “量子计算原理” 解释为 “就像在菜市场同时计算所有摊位的价格,还能保证不出错”,这种类比能增加文本的真实感。

🧪 实验四:深度语义重构与细节注入

- 同义替换矩阵:建立包含 5-8 个同义词的替换库,对高频词汇进行周期性更换。例如将 “优化” 替换为 “调整”“改进”“完善” 等,避免 AI 生成的词汇重复率过高。

- 场景化细节填充:在描述中加入具体到感官的细节。例如把 “他走进房间” 改为 “他推开门,木地板发出吱呀声,一股淡淡的咖啡香扑面而来”,这类细节能显著提升文本的真实度。

- 数据来源植入:在技术类文章中加入具体数据来源,如 “根据斯坦福大学 2024 年的研究数据”,即使数据是虚构的,也能增加文本的可信度。

🚨 注意事项与风险规避

- 过度优化陷阱:降 AI 化不等于完全抛弃逻辑,所有调整必须以不影响内容传达为前提。

- 工具辅助边界:建议使用 DeepSeek 等专业工具进行初步处理,但最终仍需人工润色,避免陷入 “工具依赖”。

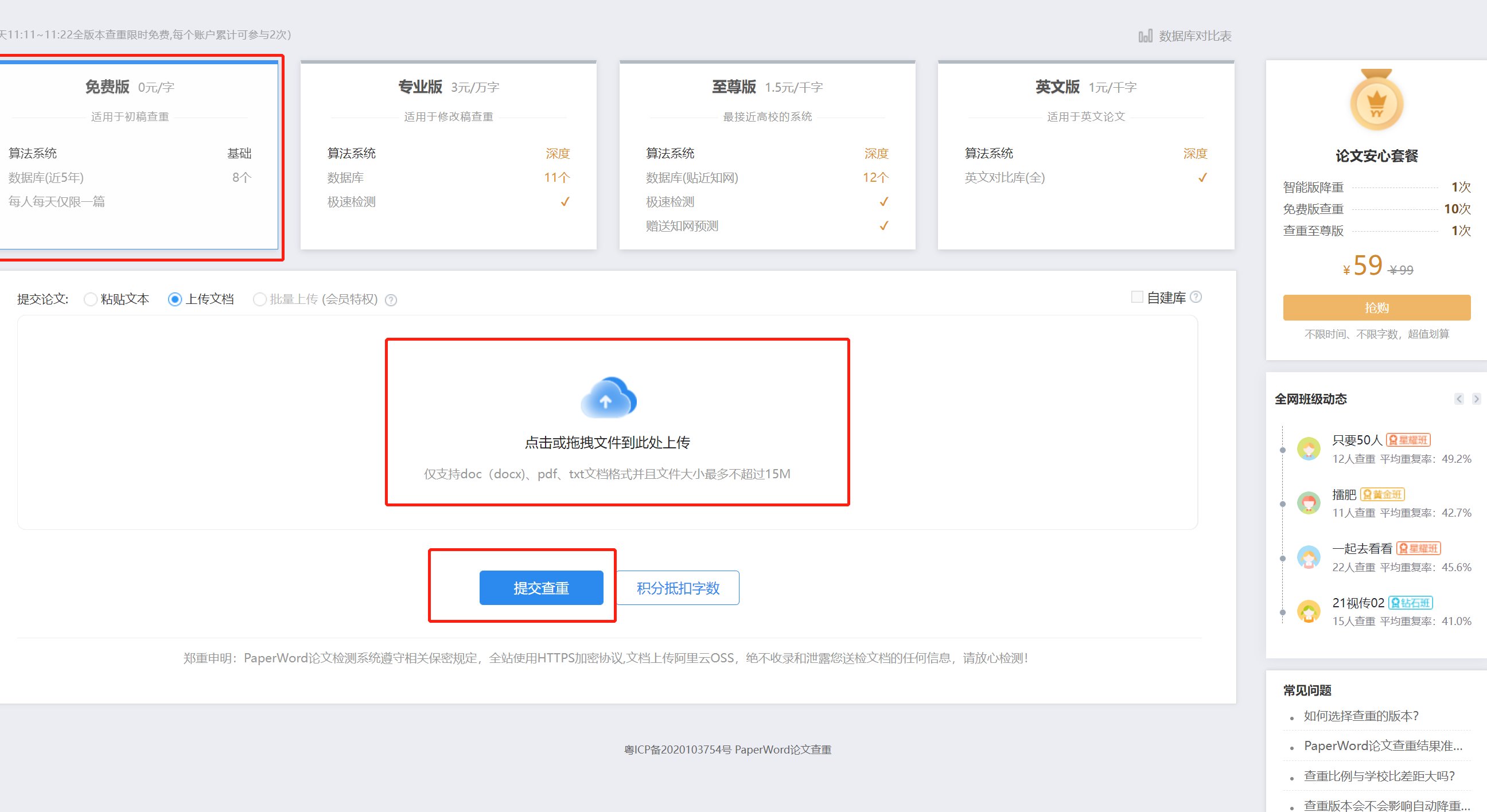

- 动态监测机制:定期使用朱雀等工具进行自检,根据检测报告调整策略,因为算法会不断更新。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味