🖥️AI 排版的效率神话:真能让设计师失业?

最近两年,打开设计工具时弹出的 “AI 一键排版” 按钮越来越多。某电商平台的数据显示,使用 AI 生成详情页排版的商家,平均制作时间从 4 小时压缩到 20 分钟,出错率下降 67%。这组数字让不少人惊呼 “设计师要被淘汰了”。

但真实情况没这么简单。AI 排版擅长的是把现成的文字、图片、图标,按照预设的模板规则组合起来。比如公众号封面图,输入标题和行业关键词,10 秒就能生成 10 个版本。可要是遇到需要体现品牌调性的设计 —— 比如奢侈品海报的留白比例、传统文化主题的元素呼应 ——AI 常常会犯低级错误。

有次帮朋友的茶馆做宣传册,用某知名 AI 工具生成的排版,把紫砂壶和西式餐具摆在一起,配色用了高饱和的红蓝对比。工具觉得 “元素齐全且对齐”,但懂行的人一看就知道完全背离了中式美学的含蓄感。这种时候,还是得靠设计师手动调整,重新构建视觉逻辑。

✏️人工排版的不可替代性:创意不是计算题

设计圈有个共识:好的排版是 “看不见的设计”。用户能顺畅获取信息,感受到品牌温度,却不会注意到背后的对齐方式、层级关系。这种 “润物细无声” 的效果,恰恰是 AI 最难模仿的。

去年参加一个设计沙龙,某餐饮品牌的设计师分享过案例。他们要为新推出的节气限定菜品做海报,AI 给出的方案是把食材照片整齐排列,配上 “立秋尝鲜” 的大字。人工改稿时,把背景换成了渐变的暖黄色,食材摆放成随风飘动的形态,文字用了手写体并故意做了轻微倾斜。最终版本的点击率比 AI 版高 3 倍,有用户评论 “看着就有秋天的感觉”。

这就是人类独有的优势 —— 能把抽象的情感转化为视觉语言。AI 可以分析百万张高点击海报的规律,但没法理解 “为什么立秋要用暖黄色”,更想不到 “轻微倾斜能传递动态感”。这些藏在数据背后的文化语境和情感连接,目前还得靠人脑来完成。

🤔效率与创意的平衡点:行业正在发生的变化

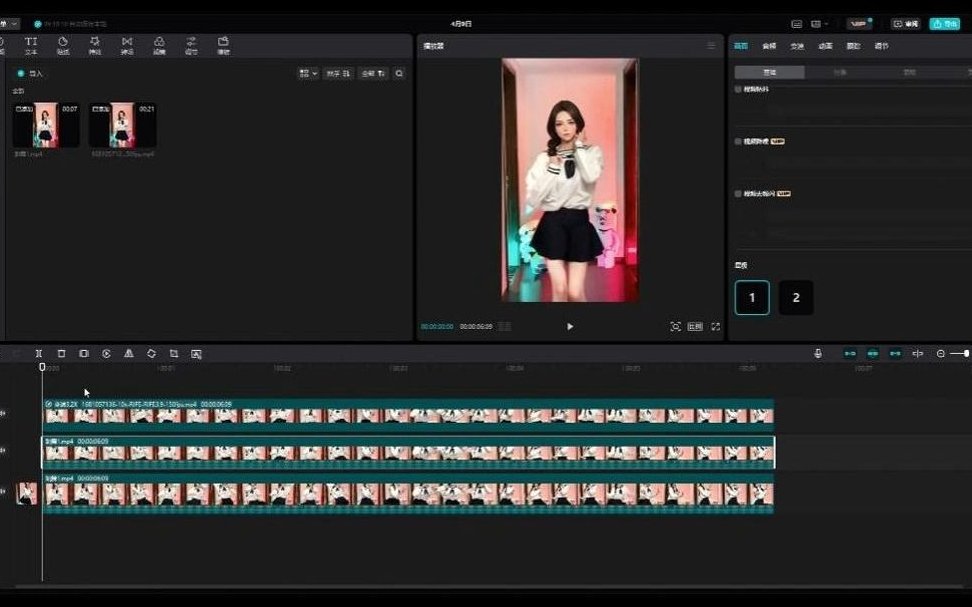

现在行业里流行 “AI 初稿 + 人工精修” 的模式。某互联网公司的设计团队试过全流程:AI 生成 5 个基础排版方案,设计师从中选 1 个进行调整,整体效率提升 40%,创意满意度反而比纯人工高。

变化最明显的是中小企业的设计需求。以前预算有限的小商家,要么用免费模板应付,要么将就着用手机 APP 排版。现在用 AI 生成初稿后,花几百块请设计师调整细节,就能得到接近专业水准的作品。这种模式让设计服务的门槛降低了,也让设计师有精力处理更有价值的创意工作。

但也出现了新问题。有品牌方反馈,长期依赖 AI 排版后,旗下产品的视觉风格越来越 “趋同”。打开他们的官网,从 banner 到详情页,排版逻辑都带着明显的算法痕迹 —— 对称、紧凑、关键词加粗到刺眼。用户看久了会产生审美疲劳,品牌辨识度反而下降了。

🎨创意的本质:为什么 AI 很难学会 “打破规则”

真正的创意常常始于 “打破规则”。经典的《纽约客》杂志封面,有次把标题放在了右下角,打破了几十年的左上角传统,反而成了传世之作。这种反常规的设计,AI 目前是做不到的。

AI 的学习逻辑是 “归纳现有规律”,而创意往往需要 “跳出规律”。某汽车品牌的年度报告设计,设计师故意把重要数据用模糊的字体呈现,旁边配上清晰的用户故事。客户一开始反对,觉得 “不合常理”,但最终这个设计获得了行业奖项 —— 因为它传递出 “数据之外,人的体验更重要” 的品牌理念。

这种 “反套路” 的思考,需要设计师结合品牌战略、市场环境、用户心理做出判断。AI 能算出 “最合理的字体大小”,却算不出 “故意缩小字号能引发用户好奇心”。这就是创意最珍贵的地方 —— 它不总是理性的,有时甚至需要一点 “不合理”。

🔄效率追求下的创意流失:我们正在习惯 “差不多就行”

打开手机里的设计类 APP,推荐栏里的模板越来越相似。圆角矩形的按钮、居中的标题、底部的联系方式 —— 这些 “安全牌” 排版占比已经超过 70%。某设计社区的调查显示,近三年新发布的原创模板数量下降了 35%,大家更愿意在现有模板上微调,而不是从头开始创作。

这种现象背后是效率至上的思维在主导。甲方催得紧,团队要赶进度,AI 生成的 “差不多” 方案就成了首选。时间一长,整个行业的审美阈值在下降。用户看到的海报、手册、网页越来越像,慢慢失去了 “眼前一亮” 的感觉。

有次在商场逛街,发现三个不同品牌的奶茶店海报,居然用了几乎一样的排版:杯装产品居左,促销信息居中,二维码在右下角。问店员为什么,他们说 “这是 AI 推荐的爆款模板,大家都这么用”。这种 “集体偷懒” 的结果,就是品牌失去了独特的视觉记忆点。

🌱找到共生模式:让 AI 做助理,而不是主人

现在越来越多设计师把 AI 当成 “创意跳板”。先让 AI 生成 10 个完全不同方向的排版,从中提取有趣的元素组合,再融入自己的想法重构。这种工作方式既能利用 AI 的效率,又能保留人类的创意主导权。

某服装品牌的设计团队分享过他们的流程:AI 负责初步的色彩搭配和元素布局,设计师则专注于调整细节 —— 比如把模特的姿势角度微调 3 度,让整体画面更有张力;把产品标签的位置下移 2 毫米,刚好落在视觉焦点上。这些细微的调整,AI 目前还无法自主完成,却直接影响着设计的最终效果。

对企业来说,更聪明的做法是明确 AI 和人工的分工边界。标准化的物料 —— 比如员工工牌、会议 PPT 模板 —— 交给 AI 批量处理;而品牌核心视觉、年度 campaign 等需要传递情感和价值观的设计,必须由人主导。这种 “各做擅长” 的模式,既能保证效率,又能守住创意的底线。

🚀未来不会是替代,而是重新定义 “设计能力”

再过几年,不会用 AI 工具的设计师可能真的会被淘汰,但只会用 AI 的设计师同样没有竞争力。行业需要的是 “懂 AI 的创意者”—— 知道怎么给 AI 提精准的需求,能判断 AI 输出的优劣,更能在算法之外注入独特的思考。

某知名设计学院已经调整了课程设置,以前重点教软件操作,现在增加了 “AI 辅助设计”“创意策略” 等课程。学生们要学习如何用文字描述清楚自己的创意构想(这是给 AI 的指令),也要练习在 AI 生成的基础上进行二次创作。

技术发展的规律往往是这样:新工具出现时,总会引发 “替代焦虑”,但最终会催生出新的职业形态。就像当年 photoshop 出现时,有人担心手绘设计师会失业,结果却催生了平面设计这个新行业。AI 排版的普及,或许会让 “排版师” 这个职业逐渐消失,但会涌现出更多 “创意指导”“视觉策略师”—— 他们不纠结于具体的排版细节,而是专注于更高层面的创意和情感表达。

说到底,设计的核心从来不是 “排得整不整齐”,而是 “能不能打动人”。AI 可以解决技术问题,却代替不了人类对生活的观察、对情感的理解、对美的独特感知。效率很重要,但别忘了,那些让我们记住的设计,往往是因为里面藏着一点 “不效率” 的用心。