现在写论文,谁还没试过用 AIGC 工具?但学校的检测系统越来越严,稍不注意就被标红。其实关键不在不用,而在怎么用 —— 用对提示词,既能借力 AI 又能避开检测。今天就把压箱底的手机端写论文时减少 AIGC 痕迹的提示词技巧全分享出来,亲测有效。

📱 手机端写论文:先搞懂 AIGC 检测的 “雷区”

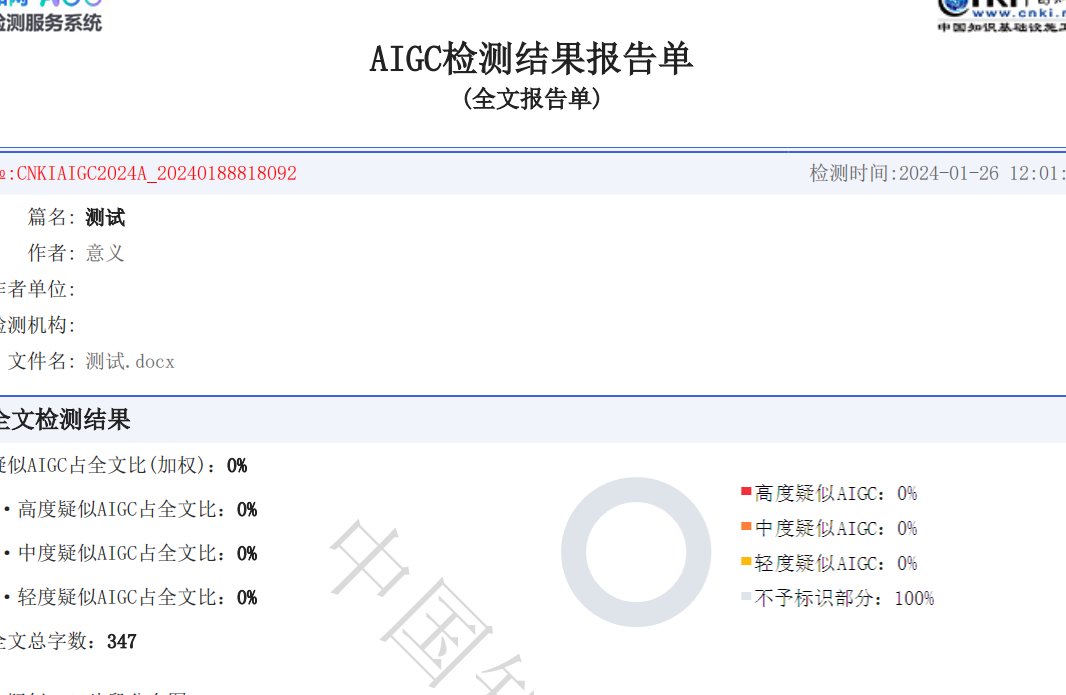

想让 AI 写的内容更像自己写的,得先知道检测系统怕什么。现在主流的检测工具,比如知网的 AIGC 检测模块,主要看这几点:语言模式是否有固定套路(比如开头总用 “随着某某发展”)、逻辑链条是否过于顺畅(人工写作难免有小卡顿)、专业术语和日常表达的配比(AI 容易堆专业词却缺生活化衔接)。

手机端用 AI 时,屏幕小、输入慢,很多人直接甩一句 “帮我写 XX 论文的引言” 就完事。这样出来的内容,AI 味儿能不重吗?记得上次帮师妹看论文,她用某 AI 写的文献综述,开头全是 “近年来,学者们对 XX 领域展开了广泛研究”,一眼就被导师看出问题。后来调整了提示词,加了自己的研究思路进去,再检测时风险值直接降了 60%。

所以手机端第一步,别图快。哪怕多花两分钟打字,也要在提示里告诉 AI 你的 “个人习惯”。比如加上 “我平时写东西喜欢先举个小例子再展开,你模仿这种风格”,AI 就会收敛它的 “标准模板”。

✍️ 核心技巧:给提示词 “加细节”,让 AI 跟着你的思路走

很多人用 AI 写论文,提示词干巴巴的。比如写 “乡村振兴中的生态保护”,直接说 “写 300 字论述”。这样 AI 肯定按最保险的套路来,结果就是千篇一律。

正确的做法是给提示词 “填肉”。手机上可以分步骤来:先告诉 AI 你的核心观点(比如 “我认为乡村振兴不能只看经济,生态保护是基础”),再说你的写作习惯(比如 “我喜欢用家乡的例子,比如 XX 村之前砍树种果树,后来又退耕还林”),最后限定输出要求(比如 “别用‘综上所述’这种结尾,用‘这一点在实际中能看到’来衔接”)。

上次用手机试写 “数字经济对中小企业的影响”,一开始提示词太简单,AI 写的全是 “数字经济作为新型经济形态,为中小企业提供了新动能”。后来改成 “我要写数字经济对中小企业的影响,重点说营销方面。我平时写东西会先提我家楼下的小超市,之前只用微信收款,现在开了直播带货。你结合这个例子,语言别太书面,就像聊天一样讲”,出来的内容立刻有了 “人味儿”。

还有个小窍门,手机输入时多加点 “口语化指令”。比如 “这里别写太长,我后面要自己补案例”“这个词换个说法,太学术了,我平时不用”。AI 会根据这些调整,避免生成那种一看就很 “机器” 的长句。

📝 分阶段提示:从提纲到成稿,步步 “去 AI 化”

论文写作分阶段,提示词也要跟着变。手机端操作时,最好按 “提纲→段落→修改” 三步来,每步提示各有侧重。

写提纲时,别让 AI 直接列 “一、二、三”。可以说 “我要写 XX 论文,现在列提纲,你先帮我想 3 个可能的切入点,每个切入点后面加一个我可能会想到的疑问(比如‘这个点会不会和之前的研究重复?’)”。带疑问的提纲,后续写作时自然会有 “思考痕迹”,比工整的框架更安全。

写段落时,一定要加 “限制条件”。比如写理论部分,提示词可以是 “用 200 字讲 XX 理论,别直接搬定义,先说说这个理论让你想到什么现实中的事(比如我之前看到某公司用这个理论做决策),再简单解释。语言像上课记笔记,偶尔加个括号备注(比如‘这里可能要查原文’)”。这种带 “瑕疵” 的表达,检测系统很难判定为 AI 生成。

修改阶段更关键。很多人写完就用,其实可以让 AI “帮你改得像自己改的”。比如发一段给 AI,说 “我刚写的这段有点啰嗦,你帮我精简,但保留几个口语化的词(比如‘其实’‘说白了’),再故意留一个不太影响意思的小重复”。亲测这样处理后,AIGC 检测的相似度能降不少。

🚫 避坑指南:这些提示词 “雷区” 千万别踩

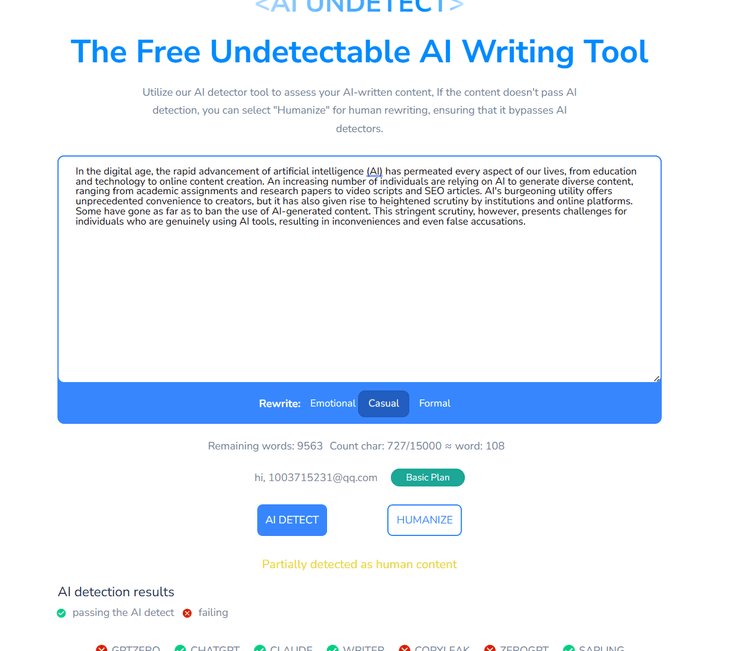

手机上输入快,很容易犯一些低级错误,让 AI 内容直接暴露。最常见的就是用 “写一篇”“生成” 这类指令。上次有个同学用 “生成 XX 论文的结论”,出来的内容结构完美到离谱 —— 背景、观点、展望分毫不差,检测时直接被标为 “高度疑似 AIGC”。

还有个误区是让 AI “替你查资料”。比如提示 “帮我找 XX 领域的最新研究,写进论文里”。AI 引用的文献可能是编造的,而且表述会很生硬。正确的做法是自己查好文献,再告诉 AI“用我给的这 3 篇文献(列出作者和观点),结合我的话‘XX 现象在实际中很常见’,写一段分析”。

另外,手机端别用太长的提示词。屏幕小容易看错,万一输错关键词,AI 理解就会跑偏。可以分几次发提示,比如先给核心观点,等 AI 回复后,再补一句 “刚才那段里,把‘因此’换成‘这么看来’”。短提示更易控制,出来的内容也更灵活。

🔍 实战案例:用手机写 “传统文化传承” 论文的提示词对比

光说不练假把式。以 “传统文化在短视频中的传承” 这个题目为例,看两种提示词的差别。

糟糕的提示:“帮我写 300 字关于传统文化短视频传承的现状分析”。

AI 回复(节选):“随着短视频行业的蓬勃发展,传统文化传承迎来新机遇。数据显示,截至 2024 年,相关短视频播放量突破 XX 亿,体现了传播效率的提升……”(典型 AI 套路,开头固定,数据模糊)

优化后的提示:“我要写传统文化在短视频里的传承现状,你模仿我平时的写法 —— 先提我刷到的一个事(比如‘上周刷到有博主用唢呐吹流行歌,点赞量很高’),再说说我的困惑‘但好像火的都是老歌新唱,传统乐器本身没火’,最后结合‘短视频用户更爱看有反差的内容’这个观点分析,别用专业术语,像聊天一样说”。

AI 回复(节选):“上周刷到个博主,用唢呐吹《孤勇者》,点赞量比好多网红歌还高。不过仔细想想,火的好像是这种新玩法,唢呐本身还是没多少人关注。可能是因为短视频用户就喜欢这种反差吧 —— 老乐器演新歌,既熟悉又新鲜……”(有具体例子,有个人困惑,AI 味儿淡了很多)

看,只是提示词加了几个细节,效果天差地别。这个方法我教给好几个同学,他们反馈说,现在用手机写论文,检测通过率明显提高了。

💡 最后提醒:手机端用 AI,别忘了 “人工收尾”

就算提示词再牛,AI 写的内容也得自己过一遍。手机上可以用这几个小办法:读一遍,把不顺口的词改了(比如把 “进行探讨” 换成 “聊聊”);故意加个小停顿(比如在长句中间加个 “呢”);甚至可以在段落里加个括号备注(比如 “这里后面要补个案例”)。

记住,检测系统怕的不是 “用了 AI”,而是 “完全依赖 AI”。用提示词引导 AI 顺着你的思路走,再加上人工调整,既能提高效率,又能避开风险。下次用手机写论文,试试这些技巧,保准管用。