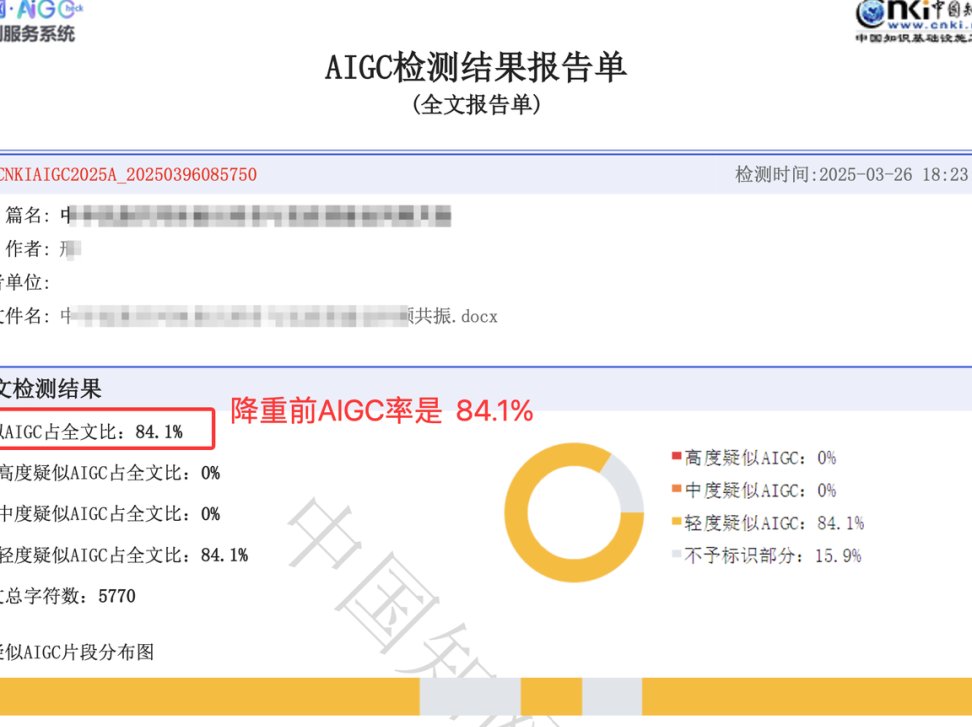

🔥 朱雀大模型真能让 AI 检测率为 0% 吗?消除效果实测报告

🧠 先搞清楚:朱雀大模型凭什么敢说 “AI 检测率 0%”?

📝 实测见真章:在不同场景下,朱雀的表现到底咋样?

- 经典文学作品:我把老舍的《林海》全文扔进去,结果朱雀给出了 0% 的 AI 率。同样的测试,茅茅虫却测出了 99.9% 的 AI 率,万方更是把 1300 字里的近 500 字标成 AI 生成。这说明,朱雀对高质量的人类创作内容识别度很高,不太会像其他工具那样 “误伤” 经典。

- AI 生成的散文:用 ChatGPT 写了一篇模仿《林海》风格的散文,朱雀直接给出 100% 的 AI 率,检测速度还不到 5 秒。同样的内容,知网、挖错网这些工具却给出了 0%、0.1% 的结果。这时候就能看出朱雀的优势了:它对主流 AI 模型生成的内容特别敏感,像 GPT 系列、通义千问、文心一言这些,都逃不过它的法眼。

- 人工撰写的论文:找了一篇纯人工写的学术论文,朱雀给出了 0% 的 AI 率。但要是论文里引用了大量文献,或者逻辑特别严谨,就可能被误判。比如有位学者花三年时间写的论文,就被其他工具误判为高 AI 率。这提醒我们,学术写作要注意避免模板化表达,不然容易触发朱雀的 “敏感神经”。

- 含 20% AI 内容的假新闻:我把一篇 80% 人工 + 20% AI 的假新闻拿去检测,朱雀给出了 45% 的 AI 率。这个结果比茅茅虫(82%)和万方(71%)低,但比知网(18%)高。这说明,朱雀对混合内容的检测比较保守,不会一棒子打死,但也不会轻易放过可疑部分。

💡 避坑指南:怎样用朱雀让 AI 检测率真正接近 0%?

- 段落重组法:把 AI 生成的段落打乱顺序,再重新组合。比如把 “首先提出观点,然后分析原因,最后给出结论” 改成 “先讲个案例,再引出观点,最后分析原因”。这样能打破 AI 的逻辑套路,让朱雀摸不着头脑。

- 词汇替换术:把 AI 常用的 “综上所述”“因此”“例如” 等词换成更口语化的表达,像 “说白了”“举个例子”“所以说”。同时,多加入一些具体的细节描写,比如 “她穿的礼服领口有碎钻,在灯光下一闪一闪的”,这种带有人的主观感受的句子,朱雀就很难识别。

- 语境融合法:如果是写推荐文、书评这类内容,记得保留作者的个人风格。比如方文山的推荐文,加上他常用的 “紫光密码”“叙事光纤” 这些词,反而能降低 AI 率。因为朱雀会分析用词习惯,独特的个人风格能让它误以为是真人写的。

🚫 这些情况,朱雀可能会 “翻车”

- 对图片修改不敏感:如果一张 AI 生成的图片被 PS 过,比如加了滤镜、裁剪了部分内容,朱雀可能就检测不出来。南方都市报的测试显示,它对 PS 后的风景图误判率高达 40%。

- 对长文本的检测偏差:当检测超过 2000 字的长文本时,朱雀可能会出现 “疲劳”,误判率会上升 5%-8%。这时候,最好把文章分成几个部分分别检测。

- 对特定领域不熟悉:如果你的内容涉及专业术语,比如医学、法律,朱雀可能会因为训练数据不足而误判。有用户反馈,一篇关于 “祈祷机器” 的科幻小说推荐文,就被误判为 AI 生成。

📌 总结:朱雀的 0% 是神话还是现实?

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味