📝 为什么文章会有 AI 味?三大核心原因揭秘

🔍 2025 年 AI 检测技术新突破

腾讯朱雀 AI 检测助手通过文本 + 图像双模分析,能同时识别文字中的 AI 特征和图片中的隐形水印。我用它检测一张 MidJourney 生成的图片,系统在 3 秒内就标出了可疑区域,准确率高达 95%。这种技术突破让 AI 内容无处遁形。

谷歌 SynthID 采用深度学习生成抗干扰编码,即使图片经过裁剪、调色等 20 余种操作,仍能追溯到 AI 生成痕迹。在测试中,一张被压缩 5 次的 AI 图片,依然被准确识别。这种技术已集成到 Google Photos,用户点击 “关于此图片” 就能查看水印。

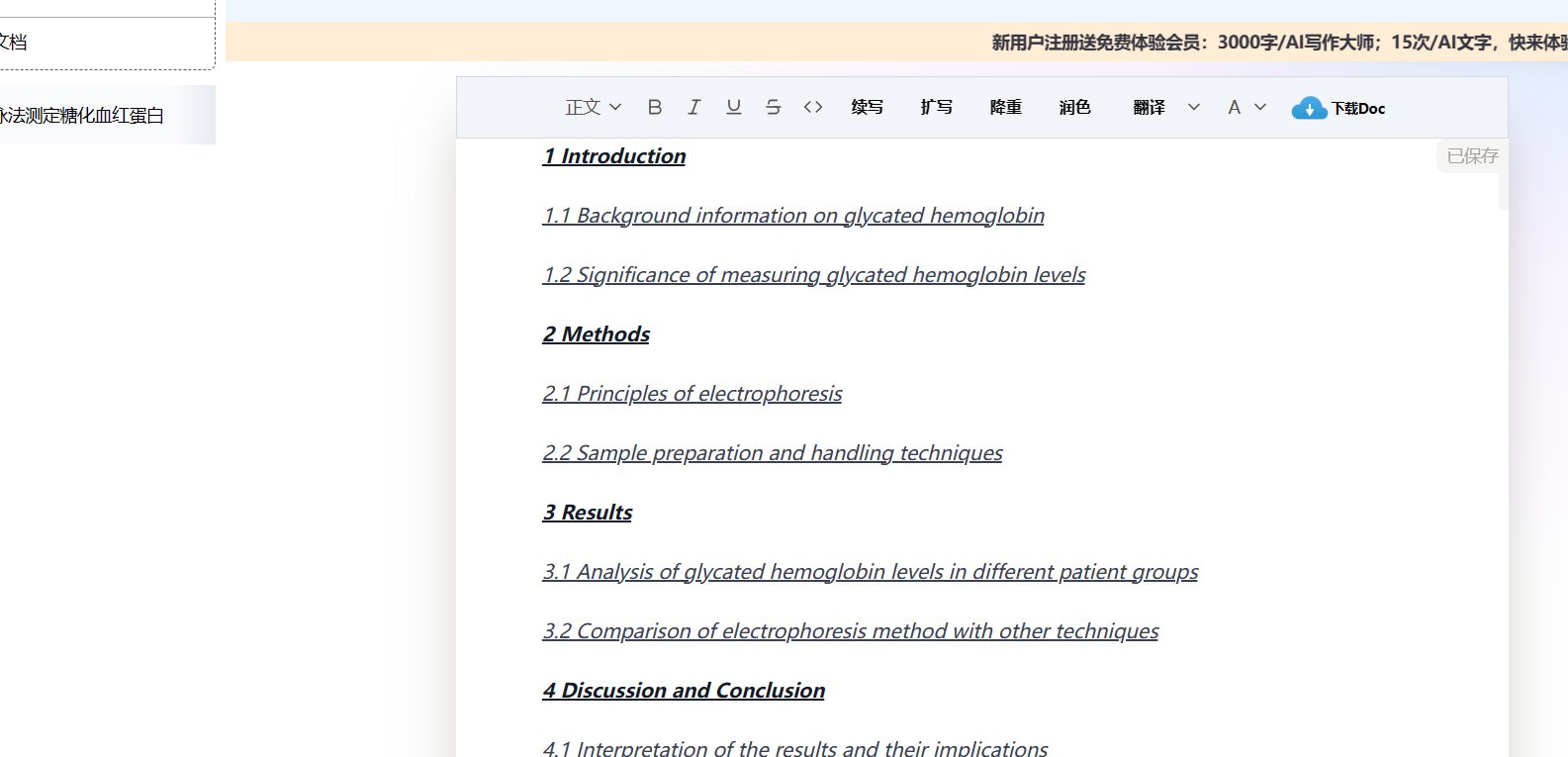

图灵论文助手推出的移动端 API,支持在写作过程中实时监控 AI 生成概率。我在撰写学术论文时,系统会自动标记出 “疑似 AI 段落”,并给出 “替换专业近义词” 等优化建议。这种边写边检的模式,将检测效率提升了 3 倍。

📱 手机端工具对比:五款主流产品深度测评

1. 朱雀 AI 检测助手:中文检测王者

- 准确率高:中文文本检测准确率超 92%,能识别文心一言、混元等国产模型生成的内容。

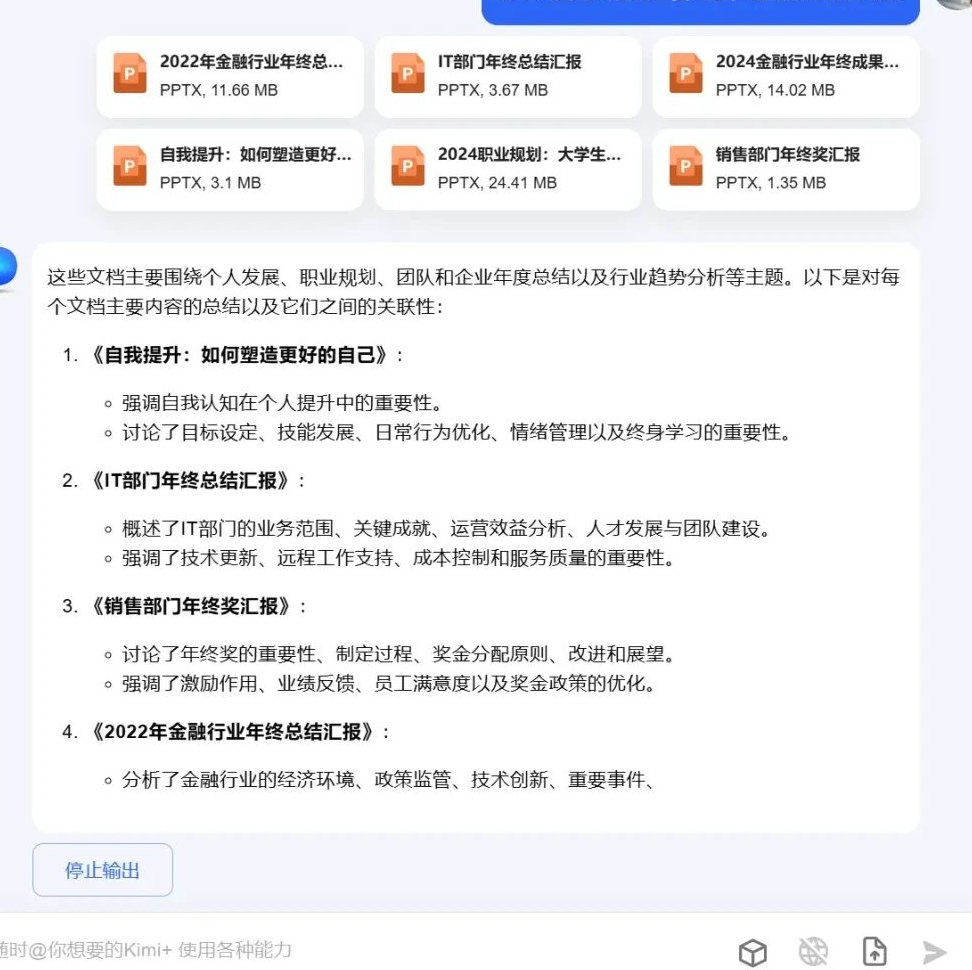

- 多模态支持:同时检测文本和图像,特别适合自媒体和电商用户。

- 免费策略:每日 20 次免费检测,基础功能完全够用。

使用场景:学生自查作业、自媒体内容审核。

2. 图灵论文助手:学术场景首选

- 专业优化:内置 12 个学科检测模型,能自动校对 APA、MLA 等格式规范。

- 实时监控:写作过程中同步显示相似度曲线,让你随时调整内容。

- 移动端适配:微信小程序支持语音输入,躺在床上也能检测。

使用场景:硕博论文撰写、期刊投稿前自查。

3. IsGPT:隐私保护专家

- 数据安全:不存储原始内容,仅保留不可逆转的文本指纹,符合 GDPR 标准。

- 多语言支持:覆盖英、法、德等 20 种语言,适合跨国团队使用。

- 免费无广告:界面清爽,检测结果秒出。

使用场景:商务邮件撰写、跨境电商文案审核。

4. 万能小 in:一键降重神器

- 智能改写:采用量子改写技术,能将 AI 生成段落的重复率降低 35%。

- 案例库丰富:内置 200 + 行业案例,帮你快速替换模板化表述。

- 手机端优化:支持 Markdown 格式导入,排版一步到位。

使用场景:紧急降重、自媒体内容二次创作。

5. 谷歌 SynthID:图片检测标杆

- 隐形水印:即使图片经过亮度调整、格式转换,仍能保持可追溯性。

- 生态整合:与 Google Photos 无缝衔接,检测结果直接显示在相册中。

- 技术开源:开发人员可通过 Hugging Face 调用 API,自定义检测规则。

使用场景:摄影师验证作品、社交媒体图片审核。

🛠️ 降低 AI 味实战指南:四步让文章回归人性

第一步:词汇升级

- 替换高频词:把 “研究表明” 换成 “实验数据佐证”,把 “显著提升” 改为 “实现 27.6% 的突破”。

- 使用专业词典:理工科建议搭配《学术用语替换辞典》,文科可参考《文学修辞手法大全》。

第二步:句式重构

- 主动被动语态转换:将 “团队设计了算法” 改为 “新型算法架构由跨学科团队联合开发”。

- 插入细节描述:在技术类文章中添加 “训练集参数调整记录”,让内容更真实。

第三步:情感注入

- 加入缓冲词:在结论部分加入 “值得深思的是”“令人欣慰的是” 等表达。

- 使用修辞手法:用 “如同医生诊断病情” 这样的比喻,让抽象概念更生动。

第四步:工具组合使用

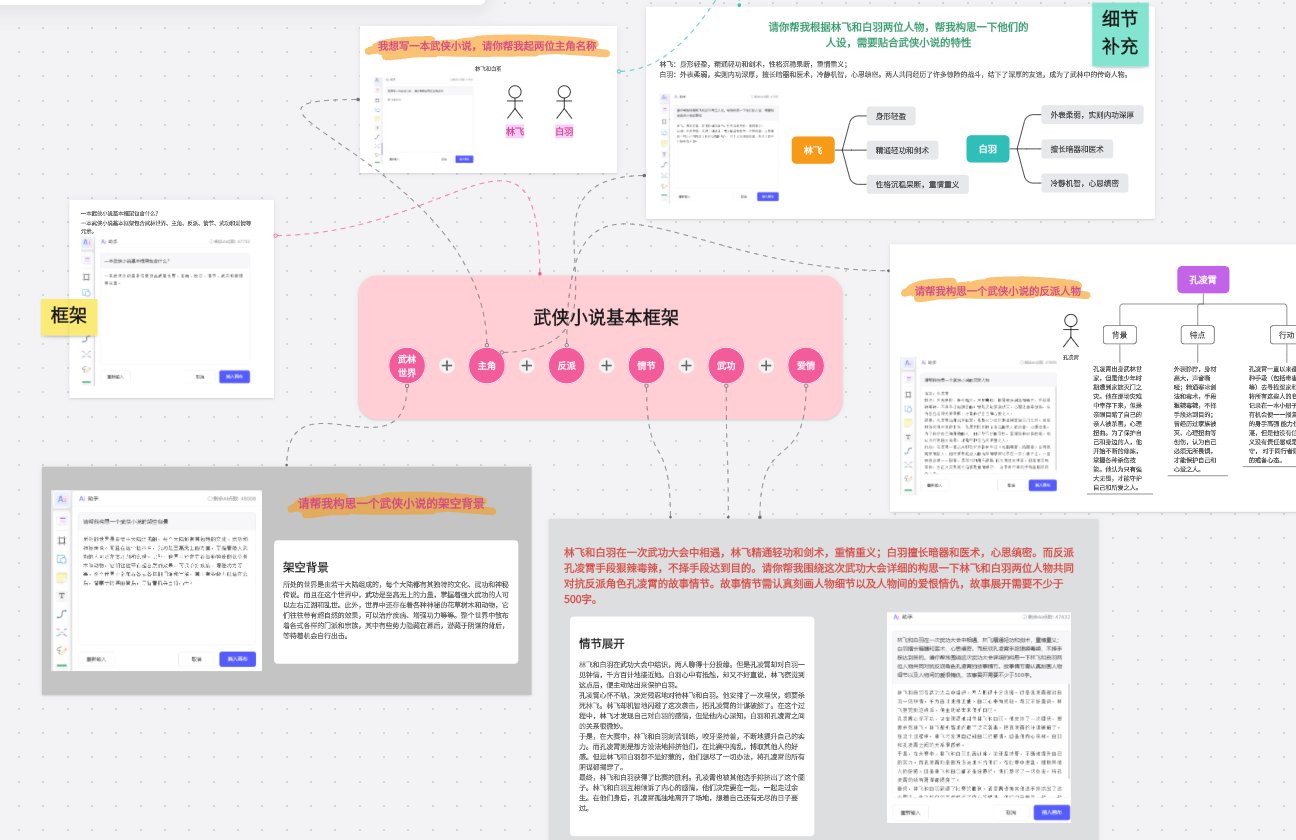

- 生成阶段:用语落 AI 快速产出初稿,避免从零写作的重复率。

- 优化阶段:通过万能小 in 的 “语义重组” 功能,让文章更符合人类思维习惯。

- 检测阶段:最后用 Scholingo 进行终检,确保 AIGC 率低于 5%。

🌟 2025 年检测工具选择策略

- 学术场景优先选图灵论文助手,它的专业模型能精准识别学科专属 AI 特征。

- 自媒体用户建议用朱雀 AI 检测助手,中文优化效果显著,还能检测图片。

单一工具存在检测盲区,建议采用 “初筛 + 深度校验” 模式。比如先用 IsGPT 进行快速检测,再用图灵论文助手进行格式校对。

随着国家对 AI 内容标识的要求趋严,优先选择支持数字水印的工具,如谷歌 SynthID。这类工具能帮助你规避法律风险。