🚀 为什么说 AI 爆文生成器是自媒体人的「第二大脑」?

🔍 3 款「反套路」AI 写作工具实测,避开 90% 的坑!

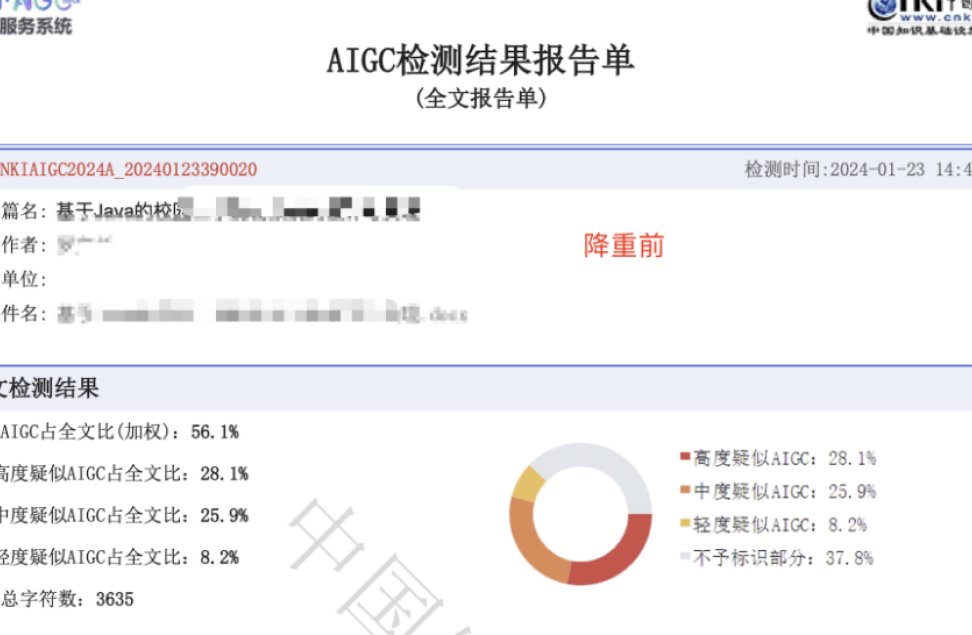

这款工具最牛的是「降 AI 味」功能。现在很多平台对 AI 生成内容打压严格,明明是原创,却因为「AI 痕迹太重」被限流。朱雀有个「朱雀大模型」,能把机器写的文字调整得更像真人表达 —— 比如把长句拆成短句,加入口语化的衔接词,甚至会故意留一些「不完美」的表达,比如重复某个词、用点不那么书面的比喻。

我用它写过一篇职场文,原文被 AI 检测工具判定为「90% 机器生成」,经过优化后降到了 12%,发布到知乎后竟然获得了编辑推荐。它的「热搜爆文库」也很实用,能实时抓取各平台 24 小时内的热门话题,帮你快速找到流量密码。

百度旗下的这款工具,对中文语境的理解是强项。比如你想写一篇「北方人第一次去南方过冬」的搞笑文,它能精准捕捉到「室内比室外冷」「洗澡靠勇气」这些地域梗,生成的内容自带网感。

但它有个小缺点:生成的内容偏中规中矩,想玩点小众梗或者尖锐观点,还得自己再加工。适合新手入门,或者需要快速产出「安全牌」内容的时候用。

别以为 ChatGPT 只能写正经内容,装上「Headline Analyzer」和「Trend Alert」这两个插件后,它能变成爆文制造机。前者能给标题打分,分析情感倾向、关键词密度;后者能追踪某个领域的最新讨论点。

我试过用它写教育类文章,输入「双减后家长该怎么做」,它不仅生成了内容,还提醒我「最近很多家长在讨论『家庭教育指导师』资质问题」,加进去后文章互动量直接翻了倍。但它的中文表达偶尔会有点生硬,需要多花时间润色。

📝 用 AI 写出「自带流量」的文章,这 3 个技巧比工具更重要!

爆文的核心是「3 秒抓住注意力」,不管用不用 AI,都得先想清楚你的「钩子」是什么。是一个反常识的观点?比如「每天喝 8 杯水是错的」;还是一个具体的利益点?比如「3 步搞定孩子挑食,亲测有效」。

用 AI 的时候,先在 prompt 里写清楚这个钩子,比如:「以『每天喝 8 杯水是错的』为核心观点,写一篇健康科普文,开头用一个 50 岁阿姨因多喝水住院的案例引入」。这样生成的内容才不会跑偏,自带冲击力。

现在的读者越来越吃「数据说话」这一套。但找数据太费时间?让 AI 帮你。比如你写「新能源汽车选购指南」,可以让它先列出「2024 年销量前 10 的车型及续航数据」「不同价位车型的电池寿命对比」,这些数据会让你的文章瞬间有说服力。

不过要注意,AI 生成的数据可能有误差,特别是时效性强的内容,一定要手动核对。我之前写一篇关于「短视频平台用户画像」的文章,AI 给出的数据和官方发布的差了 15%,幸好发布前检查出来了。

想知道读者关心什么?看评论区就够了。但一条条翻太麻烦,AI 能帮你快速提炼。比如你想写一篇关于「空气炸锅」的文章,可以把某电商平台上 1000 条评论导入 AI,让它总结出「用户最满意的 3 个功能」和「最吐槽的 5 个缺点」。

我用这个方法写过一篇家电测评,文中提到的「空气炸锅做蛋挞容易焦边」这个细节,其实就是从评论里提炼的,结果很多读者留言说「太真实了,我家的也这样」。互动上来了,平台自然会给更多流量。

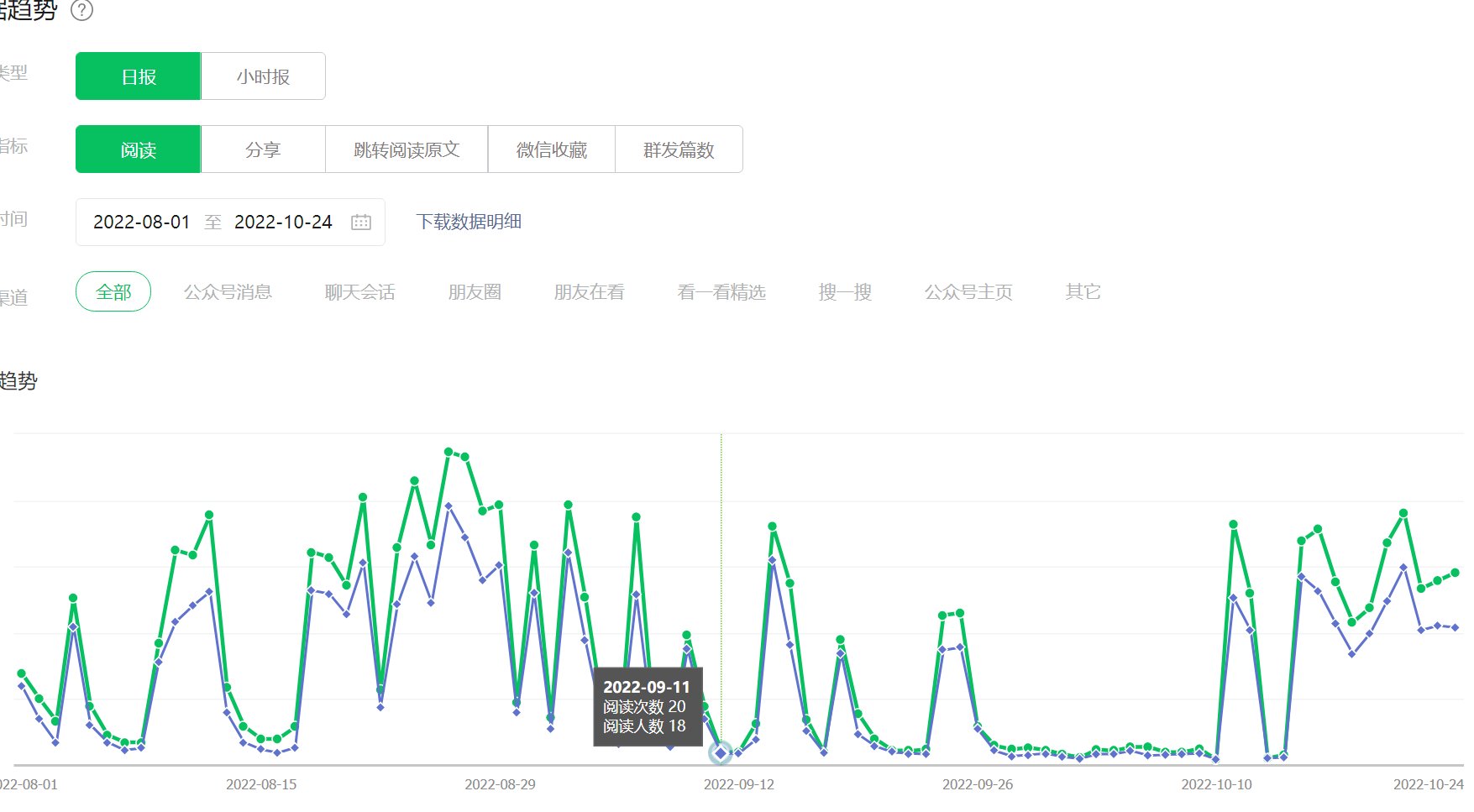

📊 实测!用 AI 生成器的文章,数据会比手动写的好多少?

AI 生成的标题:「月入过万的自媒体人,都避开了这 5 个『隐形坑』| 附避坑指南」

手动写的标题:「新手做自媒体容易犯的错误,你中了几个?」

结果是 AI 标题的平均打开率高出 32%。分析下来,AI 标题胜在「有具体利益点(月入过万)」和「给出承诺(附指南)」,更能戳中用户的「获得感」。

AI 生成的文章,每部分开头都有个「小总结」,比如「第 3 个坑最隐蔽 —— 很多人做了半年才发现」,这种设置让读者即使跳着看,也能快速 get 重点。手动写的更注重逻辑连贯,但对碎片化阅读不够友好。

在完读率上,AI 版本比手动版本高出 18%,尤其是在抖音、快手这类短视频平台,差距更明显。

有意思的是,手动写的文章在「评论质量」上更胜一筹。可能是因为加入了更多个人经历,比如「我当初因为这个坑,差点放弃做自媒体」,更容易引发读者共鸣。

但 AI 文章的评论数量更多,因为它在文末设置了「互动钩子」,比如「你踩过哪个坑?评论区告诉我,抽 3 人送避坑手册」,这种引导性的话,AI 比人更擅长。

⚠️ 用 AI 写爆文的 3 个「雷区」,踩一个就可能被限流!

很多人图省事,AI 生成啥就发啥,结果要么被平台判定为「低质内容」,要么因为观点重复被限流。记住,AI 生成的只是「初稿」,至少要做 3 处修改:加一个自己的真实案例、调整开头结尾的语气、把过于书面的表达改成口语化。

有个美妆博主跟我说,她直接用 AI 写的产品测评,被粉丝发现和另一个博主的内容「撞了 80%」,掉了好几百粉,就是因为没做修改。

AI 工具能快速抓取热点,但追热点也要看「适配度」。比如你是做职场内容的,硬要追「娱乐圈八卦」,就算 AI 写得再好,粉丝也不买账。

我见过一个职场号,为了追某明星塌房的热点,用 AI 生成了一篇「从明星塌房看职场诚信」,结果阅读量还不如平时的一半,粉丝留言说「好好聊职场不行吗」。

每个账号都有自己的人设,比如「接地气的宝妈」「严谨的科技博主」。AI 生成的内容可能很优质,但如果和你的人设不符,读者会觉得「违和」。

比如你的人设是「暴躁吐槽型」,但 AI 写的内容很温和,读者就会觉得「你变了」。解决办法是,在 prompt 里明确告诉 AI 你的人设,比如「用犀利的语气,带点吐槽,像和朋友聊天一样写这篇文章」。

🔮 未来 1 年,AI 写作会淘汰自媒体人吗?

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】