🔍 AI 降重和人工降重哪个好?移动端使用表达结构优化指南 2025

🌟 一、AI 降重 vs 人工降重:本质差异与适用场景

- AI 降重适合初稿快速处理,但必须人工二次审核,尤其是专业术语和核心论点部分。

- 人工降重适合终稿精修,但要警惕 “假人工” 陷阱,优先选择提供试改片段的服务。

🔥 二、AI 降重的致命缺陷与避坑指南

- 语义扭曲风险

AI 无法理解复杂语境,比如 “量子纠缠现象的观测方法” 可能被改成 “量子缠绕现象的观察方式”,虽然字面差异不大,但专业含义完全走样。更夸张的是,有同学用 AI 降重后,论文从 “高风险” 变成 “语句不通到无法答辩”。

- 检测系统对抗升级

2025 年高校普遍引入 AIGC 检测,知网、维普等平台新增 AI 特征值分析。部分 AI 降重工具为了规避检测,会刻意加入 “口语化表达”,结果导致论文不伦不类。比如把 “首先”“其次” 删掉,强行整合段落,反而留下更明显的 AI 痕迹。

- 数据安全隐患

很多免费降重平台要求上传全文,实则在抓取用户数据训练模型。有学生发现,自己的论文内容竟出现在其他平台的 “范文库” 中。建议优先选择采用阿里云加密技术的工具,如 68 爱写 AI 这类对论文隐私严格保密的平台。

- 使用 AI 降重时,分段处理 + 逐句校验,重点检查逻辑连接词和专业术语。

- 检测前先用免费工具(如豆包、KIMI)交叉验证,避免直接提交学校系统导致误判。

📱 三、移动端表达结构优化:让内容更易读的 5 大法则

- 段落长度控制在 3-5 行

手机屏幕限制了单次阅读量,过长的段落会导致视觉疲劳。比如把 “研究背景” 部分拆分成 2-3 个短段落,每段聚焦一个核心观点。像《谢谢你来了》的短视频脚本,就通过碎片化叙事提升完播率。

- 关键信息加粗 + 符号标注

用 加粗 突出小标题,用 ▶️ 标注操作步骤,用 ❗ 提示风险点。例如在 “AI 降重避坑指南” 中,将 “分段处理”“逐句校验” 等关键词加粗,比纯文字更易识别。

- 句式长短交替,避免复杂结构

长句适合详细解释原理,短句用于强调结论。比如 “AI 降重的本质是算法替换(短句),但这种替换可能破坏原文的论证逻辑(长句)”。参考《社会科学辑刊》的投稿要求,核心论点尽量用 15 字以内的短句表达。

- 善用列表和图表替代大段文字

用 “① ② ③” 罗列要点,比 “首先、其次、最后” 更符合移动端阅读习惯。数据类内容建议转化为图表,比如用柱状图对比 AI 降重前后的语句通顺度评分。

- 结尾设置互动引导

在文章末尾添加 “你用 AI 降重遇到过哪些坑?评论区聊聊” 这类话术,能提升用户参与度。类似《谢谢你来了》的 “大屏讲故事、小屏促效益” 模式,通过互动增强用户粘性。

🚀 四、2025 年降重与优化的趋势与建议

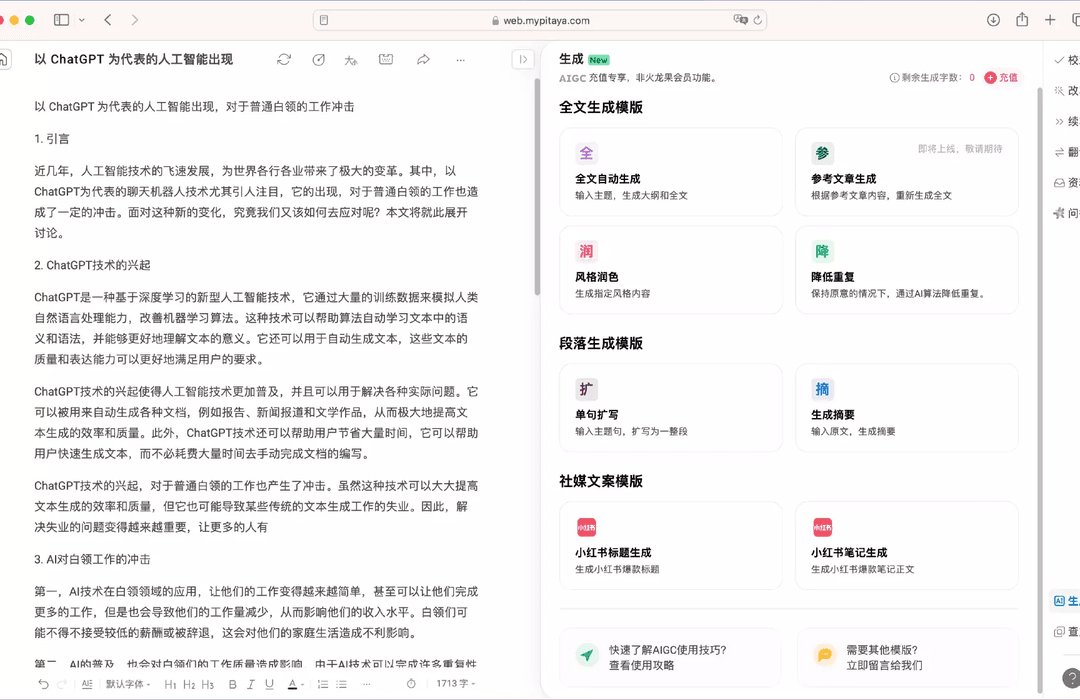

- AI 降重技术迭代方向

新一代工具开始引入语义理解模型,比如 68 爱写 AI 的 “长文记忆” 功能,能精准衔接 50 万字论文的各章节逻辑。未来 AI 可能结合上下文分析,在降重的同时保留学术风格。

- 高校检测标准趋严

复旦大学等高校已明确禁止 AI 参与核心环节,2025 年预计会有更多院校将 AI 率纳入毕业考核。建议学生主动披露 AI 使用情况,避免因隐瞒导致更严重的后果。

- 移动端优化的底层逻辑

随着 78.7% 的成年国民通过手机阅读,内容创作需遵循 “拇指法则”—— 单屏操作便捷性优先。比如把 “立即注册” 按钮放在页面底部固定位置,比悬浮窗更符合用户习惯。

🔗 立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味