如今很多公众号运营者发现,自己的账号突然被限流,后台提示 “内容同质化” 或 “AI 生成比例过高”。这种情况其实是平台对内容质量的一次集中整顿,背后折射出 AI 工具滥用和创作惰性带来的行业危机。

📌 平台检测机制大起底

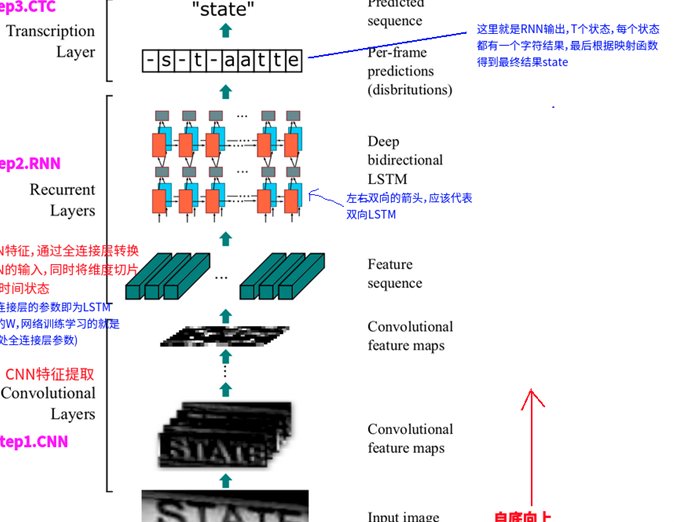

现在的公众号平台都有一套复杂的 AI 检测系统。比如微信的检测模型会从语义连贯性、句式复杂度、情感波动等 20 多个维度分析文本。系统能识别出 AI 生成内容特有的 “机械感”,像过度工整的逻辑链、缺乏真实体验的描述,还有高频出现的模板化表达。

更关键的是,平台会通过对比全网内容来判断同质化程度。比如一篇关于 “夏季穿搭” 的文章,如果和其他账号的内容在选题角度、案例引用、甚至金句设计上高度相似,就会被判定为低价值内容。有的账号为了蹭热点,连续发布十多篇 “AI 工具测评”,结果第六篇就被系统提示 “内容高度重复”。

💡 AI 使用的隐形红线

很多人误以为平台完全禁止 AI 写作,其实不然。实测数据显示,只要 AI 生成内容占比控制在 25% 以内,文章权重基本和手写内容相当。但超过这个比例,系统就会标记为 “过度依赖机器创作”。

这里有个典型误区:用 AI 生成初稿后,简单替换几个词语并不能降低 AI 率。平台的检测算法能识别出深层的逻辑结构,比如连续使用 “首先、其次、最后” 的机械框架,或者缺乏真实案例支撑的观点陈述。

🚫 内容同质化的三大陷阱

热点跟风综合征:看到一篇 “AI 写作教程” 火了,就有几十个账号跟风发布类似内容。这种一窝蜂的创作导致大量文章在选题、结构、案例上高度重合,甚至出现 “十个账号八个用同一张配图” 的现象。

模板化创作依赖:不少运营者为了图快,直接套用 AI 生成的标题模板,像 “揭秘 XX 行业的 3 个真相”“99% 的人都不知道的 XX 技巧”。这些标题虽然吸引眼球,但用多了就会被系统识别为低质内容。

跨平台内容搬运:把小红书的种草文案、抖音的短视频脚本直接搬到公众号,这种 “内容搬家” 行为看似高效,实则忽略了不同平台的用户需求差异。公众号读者更注重深度内容,简单搬运会导致内容水土不服。

🔧 破局策略:从机器制造到人工智造

AI 使用的黄金公式:采用 “人工框架 + AI 填充 + 深度润色” 的创作流程。比如先确定文章的核心观点和结构,让 AI 生成具体案例和数据,然后用自己的语言重新组织,加入真实的使用体验和行业洞察。

差异化内容设计:在选题上,避开红海领域,挖掘细分需求。比如同样写 “职场穿搭”,可以聚焦 “程序员的商务休闲风” 或 “律师的法庭着装技巧”。在表达上,加入个人故事和独特观点,让内容带有鲜明的个人印记。

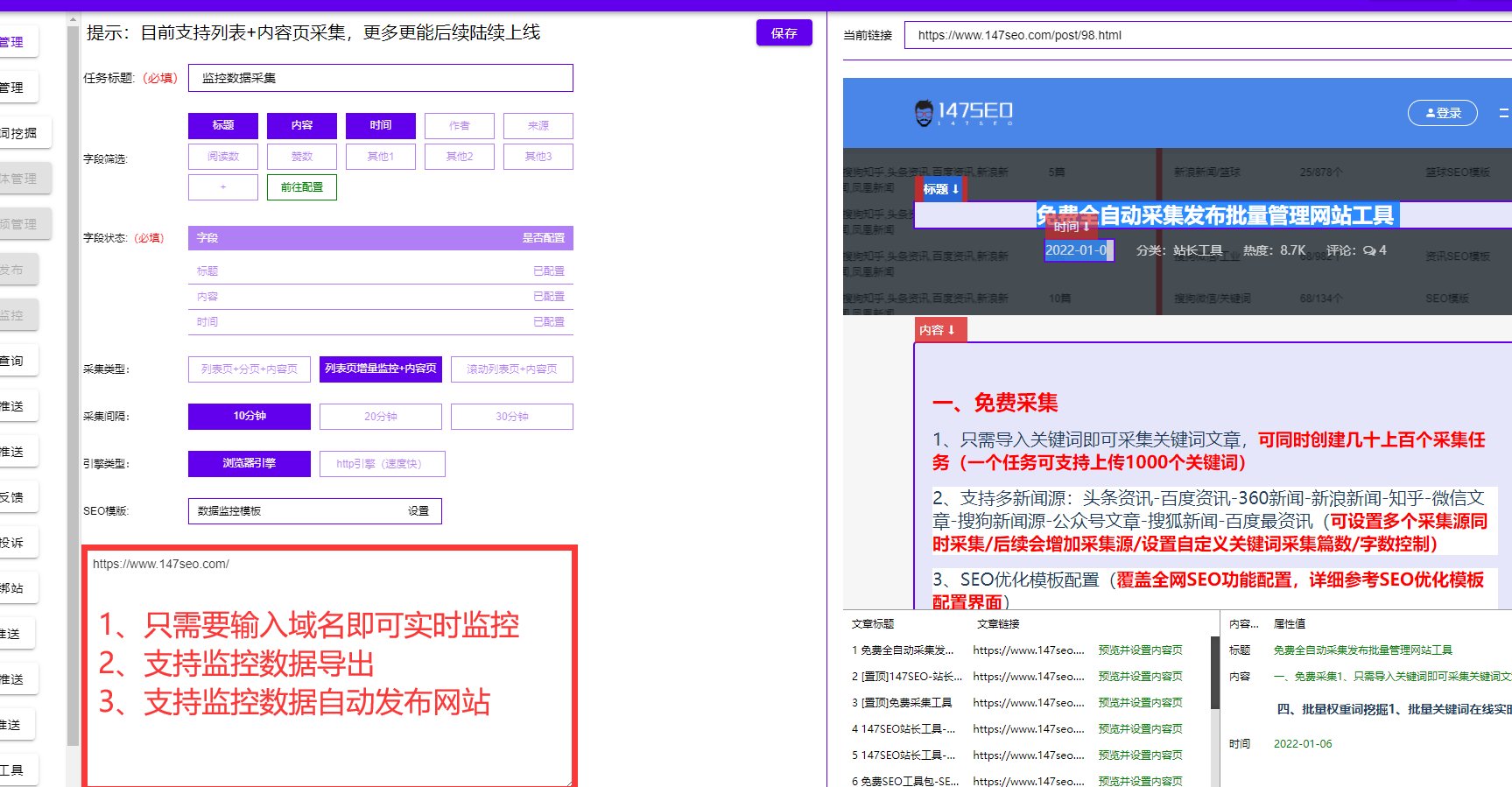

AI 率优化工具包:借助专业工具检测和调整 AI 比例。像 ContentAny 不仅能检测 AI 痕迹,还能给出优化建议,帮助把 AI 率降到 30% 以下。朱雀 AI 检测则能从语义层面识别机器写作特征,指导人工润色的方向。

内容质量双保险:发布前用 Simhash 等工具检测同质化程度,确保文章与全网内容的重复率低于 15%。同时,引用数据时通过国家统计局、行业权威报告等渠道二次核实,避免因错误信息导致限流。

📈 优化后的真实效果

有个教育类公众号通过调整策略,将 AI 使用比例从 60% 降到 18%,同时在内容中加入教师的真实教学案例,一个月内阅读量提升了 3 倍。还有个科技账号,放弃跟风热点,专注于 “AI 工具的深度测评”,通过对比测试和独家使用体验,文章打开率从 5% 提升到 18%。

更重要的是,这种优化能带来长期收益。坚持原创内容的账号,粉丝黏性明显更高,互动率提升了 40% 以上。而且,平台会逐渐将这类账号识别为优质创作者,给予更多的推荐权重。

现在的公众号运营,早已过了 “流量红利” 时代。与其在 AI 工具的使用上投机取巧,不如回归内容创作的本质:提供真正有价值的信息,用真实的体验和独特的视角打动读者。记住,机器能生成文字,但无法生成思想;能模仿结构,但无法模仿温度。只有把 AI 当作效率工具,而不是创作替代品,才能在平台规则和用户需求之间找到平衡点。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味