🔍 朱雀检测的底层逻辑与误判成因

🛠️ 2025 年反 AI 文本的降重策略

1. 打破 “机器式逻辑”

- 结构重塑:避免使用 “引言 - 三点论证 - 结尾” 的模板,采用更灵活的表达方式。例如,将分点论述改为长句概括,或插入个人观察、小故事。某学生将文献综述部分的分点句改为长句后,AI 率显著下降。

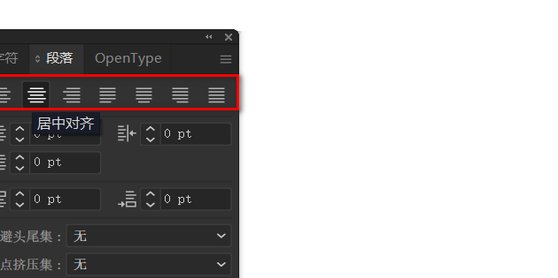

- 句式杂糅:混合使用长句、短句、并列句、倒装句,避免整段采用统一句式。例如,交替使用主动语态和被动语态,加入直接引语。

2. 注入 “人类化表达”

- 语气混合:在书面语中加入口语化词汇,如 “说白了”“打个比方”,或使用 “可能”“或许” 等不确定性词汇,让表达更自然。例如,将 “综上所述” 改为 “说白了,这事儿的关键在于……”。

- 情感与细节:加入个人情感和生活细节。比如,在技术分析中穿插 “我在实际操作中发现……” 的真实经历。某学者耗时三年的田野调查内容被误判后,通过补充具体案例和感悟,成功自证原创性。

3. 引用与干预

- 插入真实引用:添加 “据某某研究”“在 XX 一文中提到” 等引用,引用格式可为 APA 或 MLA。例如,在论述 AI 检测局限性时,引用同济大学张韬略教授的观点。

- 模糊修饰:减少绝对化表述,使用 “部分学者认为”“尚无定论” 等措辞,降低内容的确定性。

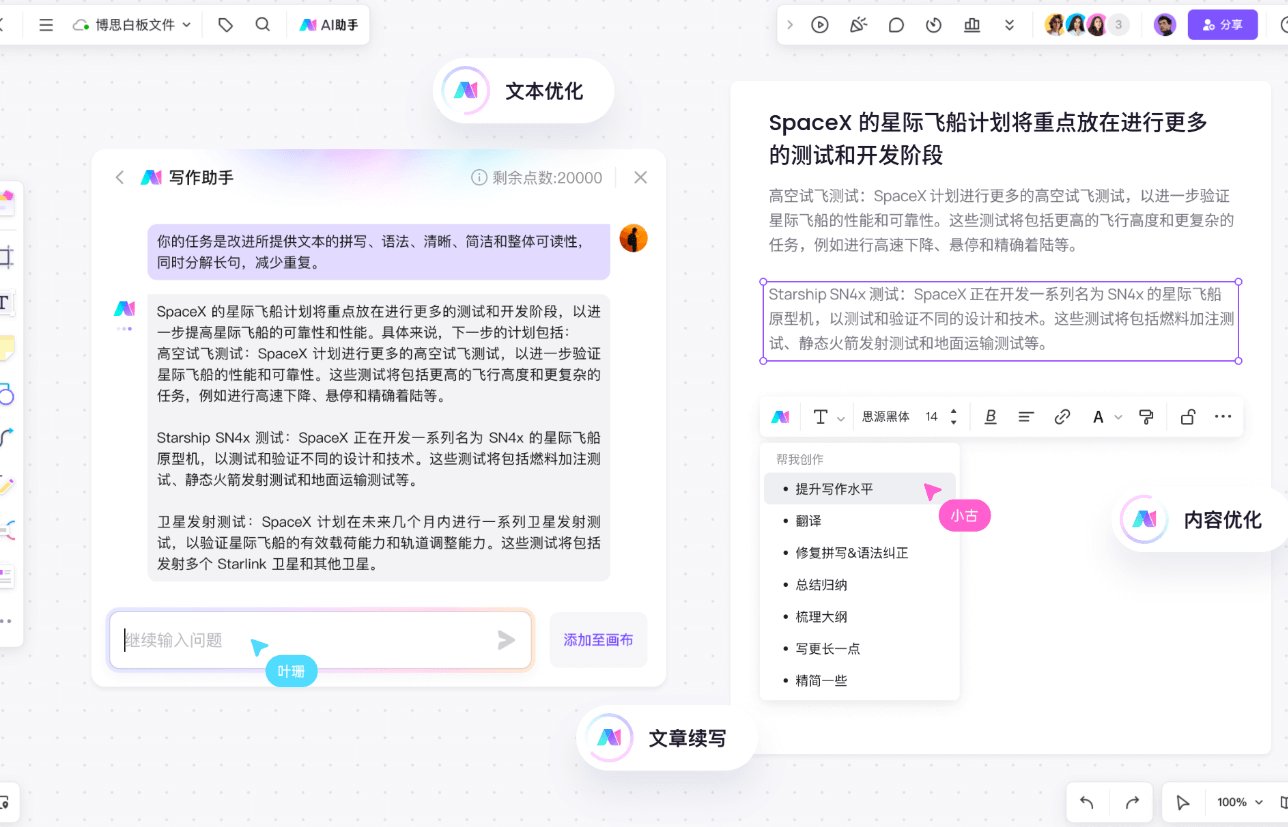

4. 借助工具辅助

- 降重工具:如 “火龙果写作” 的 “移除 AI 痕迹” 功能,通过改变用词和风格降低可识别度;“笔灵降 AI” 最高可直降 60% AI 率。

- 检测工具:使用 gptzero 等工具预检测,针对性调整内容。

🚦 误判防范与申诉指南

1. 提前规避风险

- 了解平台规则:在发布内容前,仔细阅读平台的 AI 标识要求。例如,微信视频号、微博等平台已在发布流程中植入声明功能,主动标注 AI 生成内容可减少误判。

- 避免敏感结构:减少使用排比句、押韵对偶等易被识别的句式。

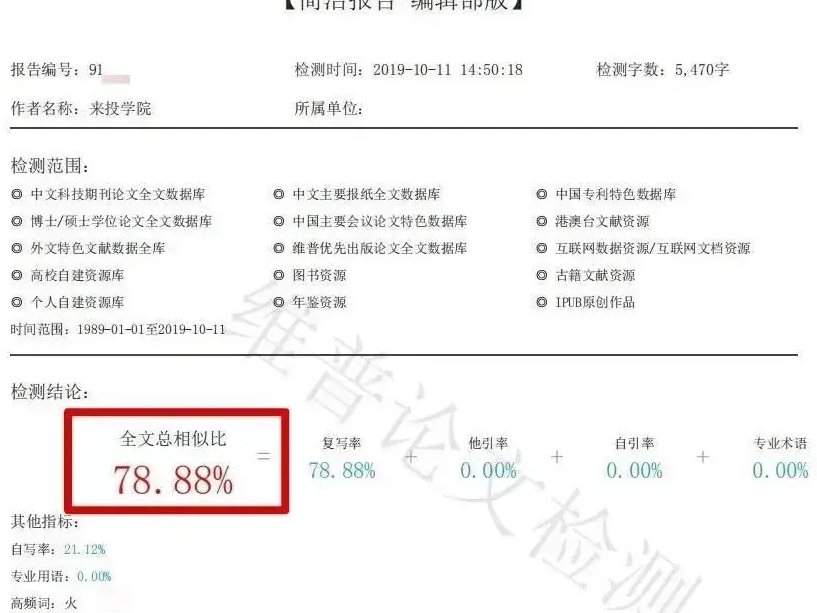

2. 申诉与自证

- 收集证据:保存创作过程的原始资料,如灵感笔记、修改记录、调研数据等。某学者通过提交三年田野调查的访谈录音和照片,成功证明内容原创性。

- 多渠道申诉:若平台未提供申诉入口,可通过客服、邮箱等渠道提交材料。例如,参考账号违规申诉流程,撰写详细的情况说明并附证明文件。

3. 理性看待检测

- 技术局限性:当前 AI 检测工具的技术成熟度有限,其结果应作为参考而非唯一标准。同济大学等高校未将 AIGC 检测作为强制性毕业环节,而是注重引导学生合理使用 AI。

- 内容为王:学术论文、商业文案等严肃内容,应更关注观点创新和逻辑严谨性。董晨宇教授强调,“评价论文不能单看形式,内容的创新才是关键”。

📌 总结:在技术与创作间寻找平衡

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味