🔍 朱雀 AI 检测误判率分析,2025 大模型文本识别提升策略

📊 朱雀 AI 检测误判率现状

🔍 误判原因深度剖析

- 算法局限性:朱雀 AI 检测主要基于特征、规则和模型进行文本识别,通过分词、句法分析等技术提取关键特征。然而,这种方法在面对复杂文本时可能失效。例如,学术写作追求的语言规范、逻辑严谨与 AI 生成的底层逻辑高度重合,导致检测系统陷入悖论:越是文笔流畅、逻辑清晰的文本,越容易触发 “AI 生成” 警报。

- 训练数据偏差:AI 检测工具的性能很大程度上依赖于训练数据。如果训练数据中缺乏多样化的文本类型(如文学、学术、新闻等),模型可能无法准确识别不同风格的内容。例如,朱雀在图片检测中表现较好,可能与其训练数据中包含大量图片样本有关,但文本检测的训练数据可能不够全面。

- 检测标准不统一:不同 AI 检测工具采用差异化的评估标准,导致同一文本在不同平台检测结果差异显著。朱雀的检测标准可能较为严格,更适合用于深度排查 AI 生成内容的场景,但这也增加了误判的可能性。

🚀 2025 大模型文本识别技术趋势

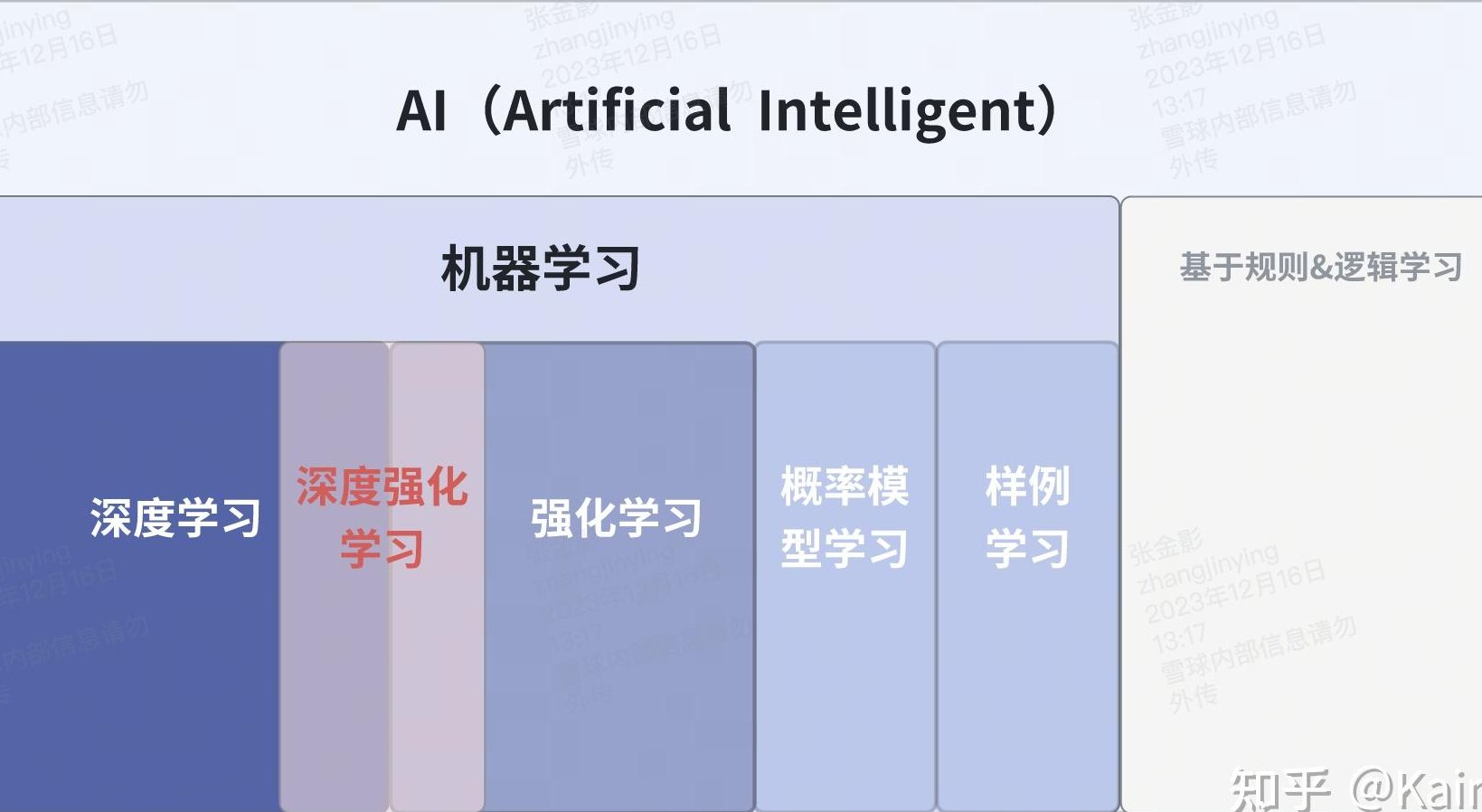

- 多模态融合:2025 年,大模型将更注重多模态能力的提升,实现视觉、语言等多维度的协同理解。例如,字节跳动的 Dolphin 模型采用 “先解析结构后解析内容” 的两阶段范式,在文档解析任务上准确率超越 GPT-4.1 等通用模型。这种架构创新为文本识别提供了新思路。

- 端侧大模型发展:随着模型压缩和量化技术的进步,端侧大模型能力持续优化。2025 年,端侧大模型将向行业加速渗透,在消费电子和工业领域实现广泛应用。这意味着文本识别可以更贴近用户场景,实时处理和分析文本内容。

- 数据优化策略:大模型训练将更注重数据质量和多样性。例如,复旦大学团队提出的混合数据模式,利用合成数据扩展真实数据集,有效提升了模型性能。优化训练数据的分布和质量,可显著降低误判率。

🛠️ 提升策略:从技术到应用

- 优化算法架构

- 引入多模态分析:结合视觉和语言特征,提升对复杂文本的理解能力。例如,在检测文学作品时,可分析文本的修辞手法、情感表达等,而不仅仅依赖语言结构特征。

- 动态调整检测阈值:根据文本类型自动调整检测阈值。对于学术论文等规范文本,适当降低敏感度;对于新闻稿等可能包含 AI 生成内容的文本,提高检测精度。

- 强化训练数据

- 扩展数据多样性:收集涵盖文学、学术、新闻、网络文学等多种类型的文本数据,确保模型能够识别不同风格的内容。同时,增加人工标注的真实数据,减少合成数据的偏差。

- 混合数据训练:采用 “真实数据 + 合成数据” 的混合模式,利用合成数据增强模型的泛化能力。例如,在医疗领域,合成数据可有效解决真实数据稀缺的问题。

- 用户反馈驱动优化

- 建立反馈机制:鼓励用户报告误判案例,收集用户对检测结果的反馈。例如,在学术论文检测中,用户可提交被误判的内容,帮助模型学习真实学术写作的特点。

- 实时更新模型:根据用户反馈和新数据,定期更新模型参数,及时修复误判问题。例如,腾讯的朱雀 AI 检测系统在图片检测中通过持续优化,已实现较高的准确率。

🌟 应用案例:金融文档处理的启示

📌 未来展望

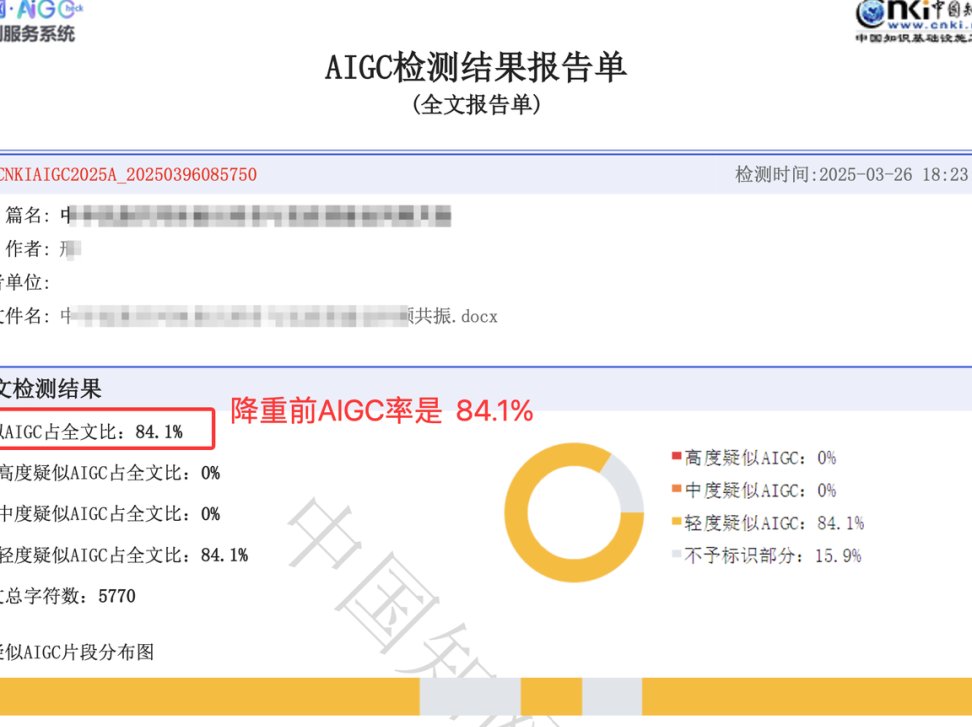

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味