🔍 2025 年 AI 内容检测的底层逻辑

🛠️ 最新优化工具与反检测模型解析

1. 大模型优化:Gemini 2.5 Pro 的多模态突破

2. 反检测神器:腾讯朱雀 AI 检测系统

3. 提示词革命:从模板到人格化设计

- 初级模板:“生成一篇关于 AI 教育的文章,要求包含数据和案例。”

- 优化模板:“你是一位有 10 年教学经验的教师,正在给新入职的同事分享 AI 在课堂中的应用心得,内容要包含具体课堂案例和学生反馈。”

🚀 实战技巧:从 AI 写作到人类表达的跨越

1. 结构重塑:打破机械逻辑

- 非线性连接:在讨论技术优势时,突然插入 “不过,上周我遇到了一个有趣的反例”,制造思维跳跃感。

- 细节植入:在分析数据时,加入 “我特意对比了三个不同版本的报告” 等主观经历,增强真实感。

2. 语气混合:口语与书面语交织

- 语气词使用:在专业论述中加入 “说白了”“其实吧” 等口语词汇,例如:“说白了,这项技术的核心就是让机器更懂人类。”

- 修辞与设问:用 “你有没有想过”“为什么会这样?” 等句式引发读者共鸣,同时打破机械节奏。

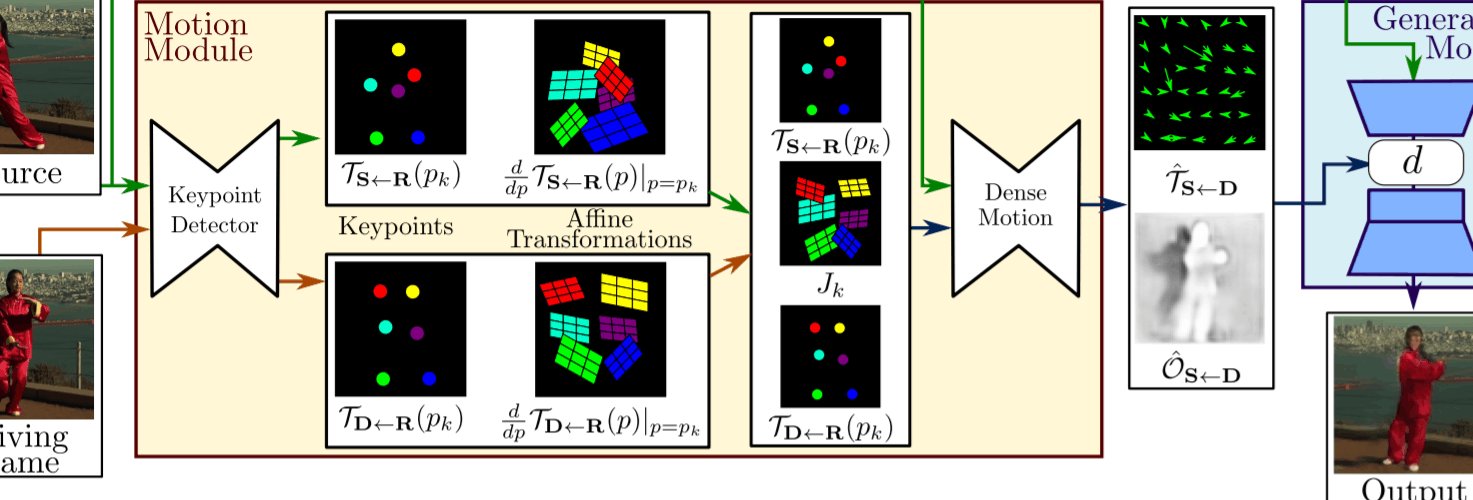

3. 多模态融合:文字与非文字元素结合

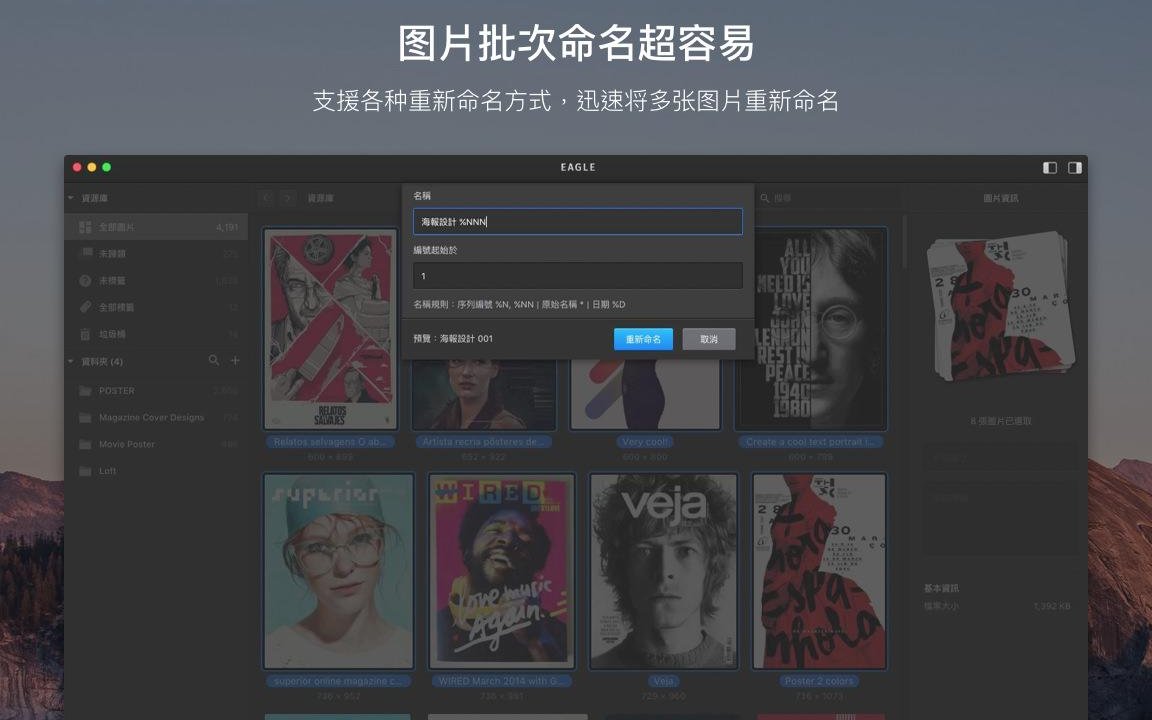

- 数据可视化:将 “市场份额增长 20%” 转化为 “用一张折线图展示过去三年的增长趋势,旁边配上用户采访录音片段”。

- 场景化配图:在科技文章中插入 “实验室实景照片 + AI 生成的未来场景插画”,通过视觉元素分散检测工具的注意力。

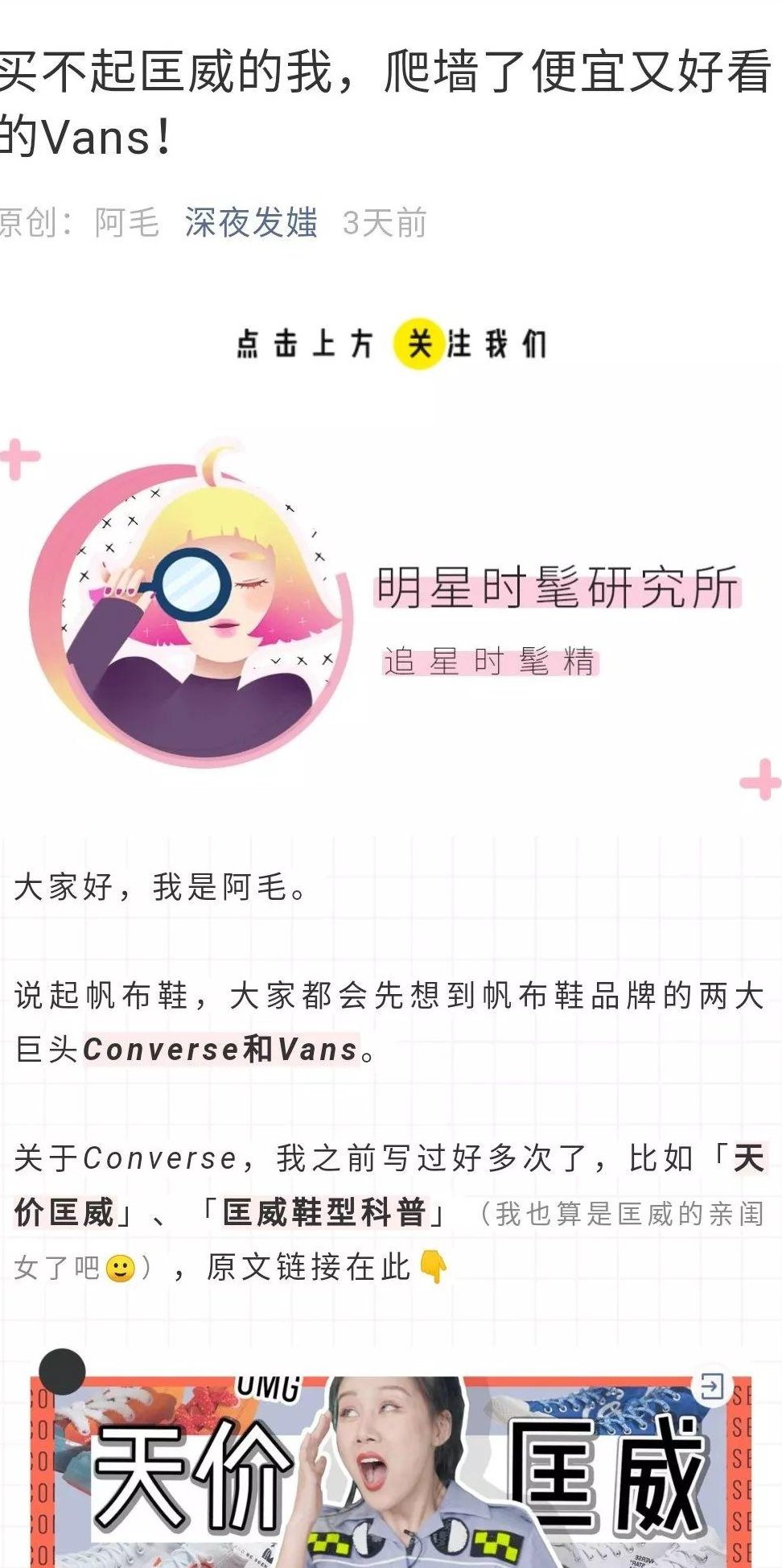

🔄 平台适配:不同场景的差异化策略

1. 社交媒体(如 Reddit、小红书)

- 核心策略:模拟真实用户的 “不完美表达”。

- 具体操作:

- 使用 “错别字 + 修正” 模式,如 “这个功能真的很牛 X(原谅我的粗话)”。

- 加入地域化表达,如 “作为一个南方人,我觉得这个设计太贴心了”。

2. 学术论文

- 核心策略:平衡专业性与人性化。

- 具体操作:

- 在参考文献中加入 “个人通信” 类型,如 “(李教授,个人通信,2025 年 3 月)”。

- 在讨论部分插入 “研究过程中遇到的意外发现”,展现探索性思维。

3. 商业文案

- 核心策略:强化情感连接与用户视角。

- 具体操作:

- 用 “你是否遇到过这样的问题” 开头,直接指向用户痛点。

- 在产品描述中加入 “我自己用了三个月” 等体验分享,增强可信度。

⚠️ 避坑指南:常见错误与应对方案

- 过度依赖工具:仅使用反检测工具而不进行人工润色,可能导致内容 “去 AI 化” 但缺乏价值。建议采用 “AI 生成 + 人工优化” 的混合模式,保留核心观点,替换典型 AI 词汇(如 “综上所述” 改为 “简单来说”)。

- 忽视平台规则:不同平台的检测标准差异显著。例如,Reddit 对口语化要求较高,而学术平台更关注逻辑严谨性。需根据目标平台调整内容风格,避免 “一刀切”。

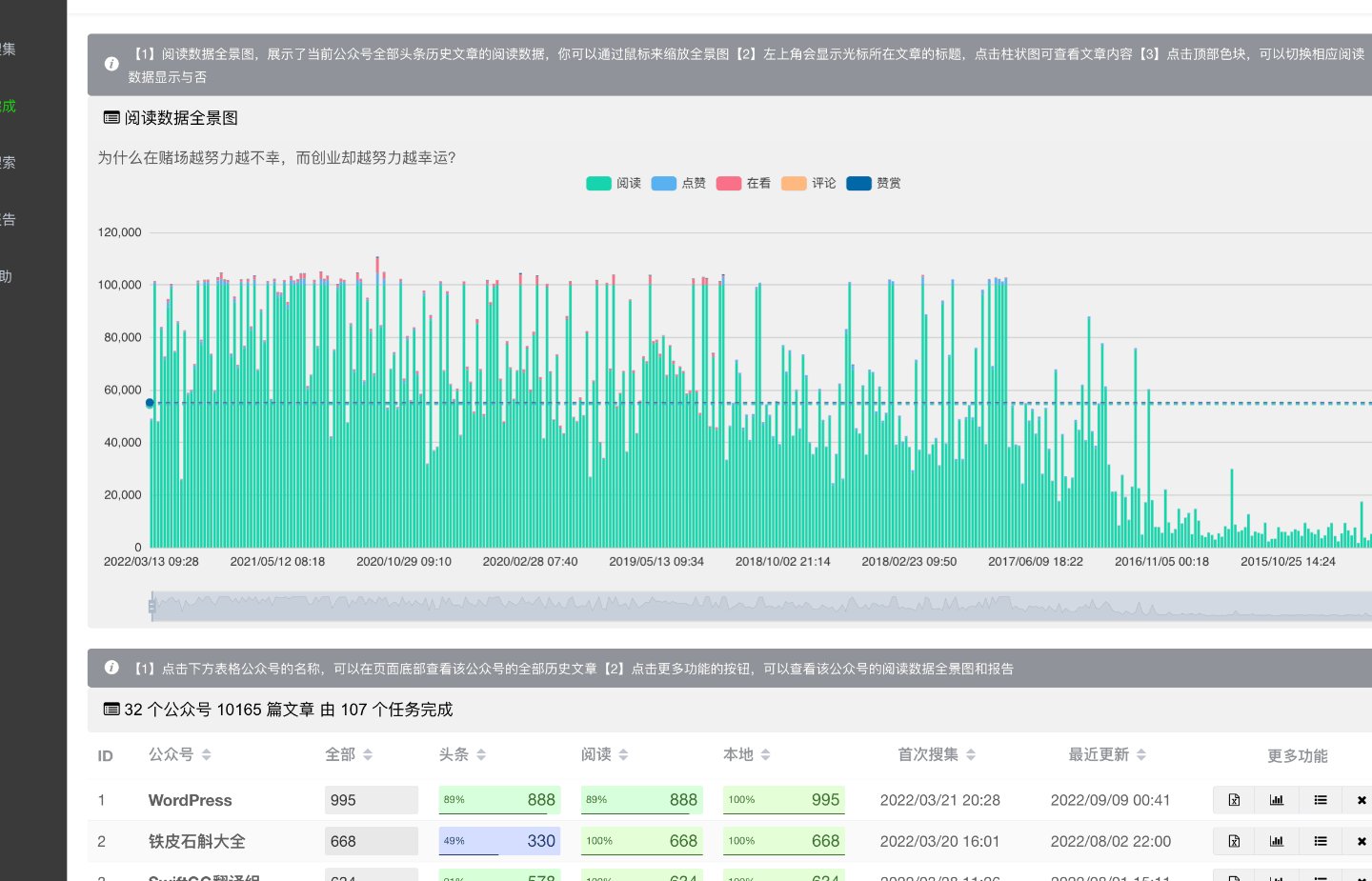

- 忽略用户反馈:AI 生成的内容可能符合检测标准,但缺乏用户共鸣。建议通过 A/B 测试对比不同版本的互动数据(如点击率、评论量),持续优化表达方式。

🌟 未来趋势:AI 内容创作的新范式

- 边缘智能:检测与生成工具向端侧迁移,例如手机 APP 可实时分析文本并提供优化建议,无需上传至云端。

- 跨模态融合:文本、图像、音频的联合检测与生成成为主流,例如通过分析视频中的语音语调判断是否为 AI 合成。

- 可持续检测体系:绿色检测技术(如减少计算资源消耗)和循环经济应用(如再生塑料 AI 分选)将推动行业向环保方向发展。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味